2018年06月15日

イセヒカリとササニシキの苗

だから僕は今からでも、自分で食べるものは自分でつくるようにして、少しでもタネを採りながら、それを次の世代につなげていこうと言っているんです」

https://www.e-aidem.com/ch/jimocoro/entry/negishi28

https://musicfarm.exblog.jp/i11/

イセヒカリ栽培を軸に環境保全重視の農業を心がけています

イネの品種改良

http://www.naro.affrc.go.jp/tarc/contents/school/kouhai/index.html

「温湯除雄法(おんとうじょゆうほう)」といってイネの花(穂)を約43℃のお湯に7分間つけておいて、花粉だけを働かなくさせる作業の様子です。お湯につけてもめしべは正常に働きます。この方法を前もって行うことで、母親のめしべに父親の花粉を確実に交配することができるようになります。

種子法の廃止と今後の対応

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=150205

多国籍企業はJAを解体しようとしていますが、それを逆手にとって食と農を核とした協同の地域づくりを推し進めるのです。こういった100年先をも見据えたビジョンともいえる価値転換の巨大な流れこそが地域を守り、食を守ることにもなるのです!

強風に耐え冷害や病気に強く収量も上がることから、噂を訊いて尋ねてくる百姓に、亀治は金や欲にこだわらず、この種籾を無償で分け与えたという。

『亀の尾』

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/亀の尾#歴史

寺子屋程度の教養以外はすべて独学で農業を学んだ阿部亀治(あべ・かめじ:1868年-1928年)[9]が、1893年(明治26年)は、冷害の年に立谷沢(現:庄内町)の熊谷神社に参詣した際に、その近隣の田んぼで、在来品種「惣兵衛早生」の中で冷害にも耐えて実っている3本の穂を見出した。

亀治は、その田の所有者から穂を譲ってもらい、それを種子として翌年から翌々年にかけて生育させた。この二年間は、稈丈が伸びすぎたり倒れたりしたため、妥当な収穫を得るに至らなかった。

1896年(明治29年)に、水温が低い水口に植えたところ、多くは生育が不良であったが、1株だけ生育が良好な株があった。この株を抜穂選種し、作付けして足掛け三年の歳月を費やし収量を増やしたものが「亀ノ尾」である。強風に耐え冷害や病気に強く収量も上がることから、噂を訊いて尋ねてくる百姓に、亀治は金や欲にこだわらず、この種籾を無償で分け与えたという。

https://youtu.be/n0pncP9Vx7c

35分15秒から16秒

世界平和の基本

47分12秒から49分まで

人生はまさに夢そのもの

https://youtu.be/n0pncP9Vx7c

2016年05月19日

固定種野菜苗そろそろ販売

固定種ってなに?

固定種を栽培するメリット

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1270937.html

というわけで

固定種野菜苗販売に向けて今回用意した苗はこちら

小布施丸茄子

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1469.html

房成真黒茄子

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/3022.html

相模半白胡瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1149.html

奥武蔵自這胡瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1001.html

アロイトマト

http://noguchiseed.com/hanashi/aroi.html

ミニトマト

http://www.tekuteku.net/products/detail.php?product_id=2128

イタリアントマト

http://takaginouen.com/?p=7646

さきがけピーマン

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1027.html

新大和2号西瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1421.html

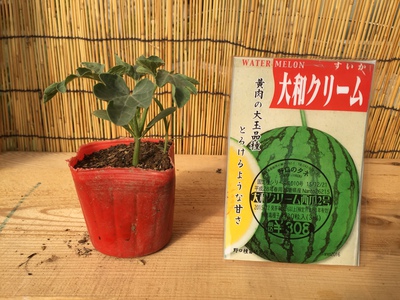

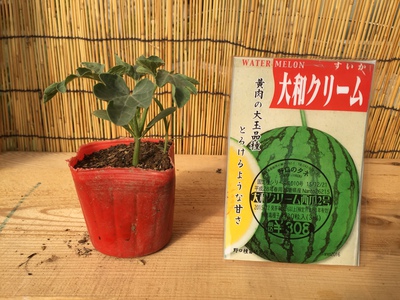

大和クリーム西瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1010.html

東京南瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1015.html

昭和メロン

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/3021.html

ホーリーバジル

小布施丸茄子、アロイトマト、さきがけピーマン、相模半白は自家採種した苗になります。

土壌消毒、化学肥料、農薬などは一切使用していません。発酵液肥は少量使用しました。虫の害や一部に病気などが発生しました。対処として乳酸菌、木酢液、草木灰などを使用しました苗に白い粉がついていたとしたら灰です

モンサントなどの多国籍企業が種の支配を企んでいる昨今、まだまだ一般ウケは固定種ですが本物にこだわりたい人にぜひ育てて頂き、可能であれば自家採種までしてください。

販売準備が出来次第お知らせきます。

場所は長野市善光寺近く桜枝町郵便局向いのフェトレード雑貨のまほう堂を予定しています

http://www.mahoudo.com/about/

http://www.iijan.or.jp/oishii/products/vegetable/post-1905.phpより抜粋

復活した小布施丸ナス 小布施丸なすは、もともと小布施町の山王島(さんのうじま)という一部の部落で明治時代から栽培されてきました。最盛期の大正時代には30戸で栽培が行われ、県北部はもとより全国にまで行き渡るほどだったといいます。この地域は千曲川沿岸に位置するため、洪水のたびに上流からの土砂が堆積して新たな土壌が形成されるという特徴があり、それが連作を嫌うナスの栽培を毎年可能にしてきたのでした。

しかし昭和30年頃に入ると事態は一転します。栽培し易く大量に収穫できるナスが全国で単一の新品種として普及するようになると、世の中の風潮はこの新たな品種の方へと流れていきました。それまで地元で親しまれてきた小布施丸なすですが、味は良くても栽培が難しいうえに収穫量が少ないといった特徴も影響し、栽培する人も、生産量も次第に減少し、埋もれた存在になってしまったのでした。 小布施丸なすは、1本の樹から収穫できる量が、現在広く出回っている長ナスの1〜2割程度と、じつにわずかなのだそうです。

その後近年になって、在来種の野菜に注目し、掘り起こすことをねらいとして「信州の伝統野菜認定制度」ができました。 これは、その土地の気候風土に適合し代々育まれてきた県内各地の個性豊かな在来種の野菜たちの保存と継承を目的に、平成18年に発足された認定制度です。翌年、小布施丸なすも認定を受け、これをきっかけにしながら、この地で代々作られ愛されてきた小布施丸なすに興味や関心を持つ人も増えてきました。 ちなみに信州は地形や気候変化の地域差が大きい土地柄ですから、平成24年2月までの間にその数37種の作物が伝統野菜の認定を受け、また63種が24年2月時点で選定を受けているところです。

小布施丸なす研究会で活動する生産者の方は言います。 「それは今から5年前の出合いでした。『小布施丸なす』とは風の噂には聞いていましたが、それまで町内でも見る機会が無く...それがようやく、苗を売っているのを知って栽培にチャレンジしてみました。採れたナスを食べた感動は忘れられません。『必ずやこのナスを普及させなければ!!』とその時思いました」と。

抜粋終了

今回の小布施丸茄子の苗は記事にある千曲川の沿岸で無肥料無農薬で育てたもの子孫です。

今回の小布施茄子苗の親

固定種を栽培するメリット

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1270937.html

というわけで

固定種野菜苗販売に向けて今回用意した苗はこちら

小布施丸茄子

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1469.html

房成真黒茄子

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/3022.html

相模半白胡瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1149.html

奥武蔵自這胡瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1001.html

アロイトマト

http://noguchiseed.com/hanashi/aroi.html

ミニトマト

http://www.tekuteku.net/products/detail.php?product_id=2128

イタリアントマト

http://takaginouen.com/?p=7646

さきがけピーマン

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1027.html

新大和2号西瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1421.html

大和クリーム西瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1010.html

東京南瓜

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/1015.html

昭和メロン

http://noguchiseed.com/hanbai/tane/shosai/3021.html

ホーリーバジル

小布施丸茄子、アロイトマト、さきがけピーマン、相模半白は自家採種した苗になります。

土壌消毒、化学肥料、農薬などは一切使用していません。発酵液肥は少量使用しました。虫の害や一部に病気などが発生しました。対処として乳酸菌、木酢液、草木灰などを使用しました苗に白い粉がついていたとしたら灰です

モンサントなどの多国籍企業が種の支配を企んでいる昨今、まだまだ一般ウケは固定種ですが本物にこだわりたい人にぜひ育てて頂き、可能であれば自家採種までしてください。

販売準備が出来次第お知らせきます。

場所は長野市善光寺近く桜枝町郵便局向いのフェトレード雑貨のまほう堂を予定しています

http://www.mahoudo.com/about/

http://www.iijan.or.jp/oishii/products/vegetable/post-1905.phpより抜粋

復活した小布施丸ナス 小布施丸なすは、もともと小布施町の山王島(さんのうじま)という一部の部落で明治時代から栽培されてきました。最盛期の大正時代には30戸で栽培が行われ、県北部はもとより全国にまで行き渡るほどだったといいます。この地域は千曲川沿岸に位置するため、洪水のたびに上流からの土砂が堆積して新たな土壌が形成されるという特徴があり、それが連作を嫌うナスの栽培を毎年可能にしてきたのでした。

しかし昭和30年頃に入ると事態は一転します。栽培し易く大量に収穫できるナスが全国で単一の新品種として普及するようになると、世の中の風潮はこの新たな品種の方へと流れていきました。それまで地元で親しまれてきた小布施丸なすですが、味は良くても栽培が難しいうえに収穫量が少ないといった特徴も影響し、栽培する人も、生産量も次第に減少し、埋もれた存在になってしまったのでした。 小布施丸なすは、1本の樹から収穫できる量が、現在広く出回っている長ナスの1〜2割程度と、じつにわずかなのだそうです。

その後近年になって、在来種の野菜に注目し、掘り起こすことをねらいとして「信州の伝統野菜認定制度」ができました。 これは、その土地の気候風土に適合し代々育まれてきた県内各地の個性豊かな在来種の野菜たちの保存と継承を目的に、平成18年に発足された認定制度です。翌年、小布施丸なすも認定を受け、これをきっかけにしながら、この地で代々作られ愛されてきた小布施丸なすに興味や関心を持つ人も増えてきました。 ちなみに信州は地形や気候変化の地域差が大きい土地柄ですから、平成24年2月までの間にその数37種の作物が伝統野菜の認定を受け、また63種が24年2月時点で選定を受けているところです。

小布施丸なす研究会で活動する生産者の方は言います。 「それは今から5年前の出合いでした。『小布施丸なす』とは風の噂には聞いていましたが、それまで町内でも見る機会が無く...それがようやく、苗を売っているのを知って栽培にチャレンジしてみました。採れたナスを食べた感動は忘れられません。『必ずやこのナスを普及させなければ!!』とその時思いました」と。

抜粋終了

今回の小布施丸茄子の苗は記事にある千曲川の沿岸で無肥料無農薬で育てたもの子孫です。

今回の小布施茄子苗の親

2016年05月17日

自家採種の魅力

昨年自家採種した種は4種類

どれも無農薬で栽培

アロイトマト

相模半白きゅうり

小布施なす

さきがけピーマン

これらの子孫がまた苗に

本来なら当たり前なことなのだけど自家採種している農家は本当に少ない。

F1はF1で確かにいいのだけれどもそこにはストーリーがない。

昨年とった種をまき、芽が出たとき、なんともいえない気持ちになる。

どれも無農薬で栽培

アロイトマト

相模半白きゅうり

小布施なす

さきがけピーマン

これらの子孫がまた苗に

本来なら当たり前なことなのだけど自家採種している農家は本当に少ない。

F1はF1で確かにいいのだけれどもそこにはストーリーがない。

昨年とった種をまき、芽が出たとき、なんともいえない気持ちになる。