2017年11月18日

イセヒカリ稲刈り2017.11.13.

2017年稲刈りこの地域で一番最後

二度の台風で田がぬかるみ稲刈りができなくてこの時期になってしまったが倒れずに無事稲刈りをむかえる事が出来た

http://www.yamsai.net/2014/09/blog-post_12.html?m=1

おおよそ

国家というものは

環境を破壊したがるものです

それがなぜだか

自然には

意識拡張作用があるのです

いわゆるキマルってやつですね

とても穏やかな気持ちに成ったり

癒されたり

おおよそ善の波動で満ち満ちるのである

これはいけない

国民たる者

常に危機感を持って

教育、勤労

ひいては納税のために

ばきばき働いてもらわないといけない

ノンビリされては困るのである

稲の花の香りで

感動しているようでは

国民としては

失格なのである

そんな訳で失格した僕は

今日も反社会的行動にいそしむのであります

米作りであります

2017年09月09日

お米を作ろう

2017年の現在では特に米をあえて作らなくても何も問題はない。スーパーでもコンビニでもどこでも売っている。代安全や経験を考えなければお金で買ったほうが安いというのも作ってみて納得する。

ただしこの状態がいつまでもつづくんだろう?

と思っている今日この頃みなさんはどうお過ごしでしょうか

生きろ

https://youtu.be/FFZyTz2EZMs

人口増加が逆転して今度は人間が大量死する世界になるのか?

https://darkness-tiga.blogspot.jp/2017/08/20170804T1910370900.html?m=1

大量の人口を養わなければならない中国とインドが砂漠化を止められない事態になっており、大穀倉地帯だと言われているアメリカも地下水源の枯渇で20年で農業が壊滅する事態となる

日本人の使命と責任

http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/post-c97b.html

子どもを守る、とはどんなことでしょうか?

田んぼの手植えから感じること

http://shinsetusou.blog.fc2.com/blog-entry-218.html?sp

手で植えると、苗1本1本に、自分の「気」がこもります、そして苗1本1本の命をかんじます。

むかしの農業

https://youtu.be/HkQX-2Vt-TA

2016年07月01日

2016参議院議員選挙 自然循環型米作り

今年の田植えは6月18日に始め21日に無事終えた。

ほっと一息。

そんな時、三宅洋平が参議院議員選挙に出ることを知って演説をネットで見た。

32分30秒から農業のことについて小学校から中学校まで農業を教えたらいい

参議院議員選挙2016三宅洋平

https://youtu.be/4hnCHVuzVFI

通信料が7月10日までもちそうにない

ただここで三宅洋平が言っている農業っていうのは現代の慣行農業ではなくて自給自足を目的とする自然循環型の農業のことだ。

これからの時代はこっちのライン

循環

http://www.ueda.ne.jp/movie/f201606/mm0609-5.html

自然

https://youtu.be/aBtaRJvvsK0

森尻さんも作っているイセヒカリと福岡正信さんが作ったハッピーヒル

無農薬、無化学肥料、耕作放棄地の栽培に適しています。

作ってみたい方に一本さしあげます

自然循環型の米の作り方を知っているというのはこれからの時代のライフライン

イセヒカリ苗とハッピーヒル苗長野市まほう堂にあるのでぜひどうぞ

http://www.mahoudo.com/about/

自分らしくあれる社会はここから始まる

ほっと一息。

そんな時、三宅洋平が参議院議員選挙に出ることを知って演説をネットで見た。

32分30秒から農業のことについて小学校から中学校まで農業を教えたらいい

参議院議員選挙2016三宅洋平

https://youtu.be/4hnCHVuzVFI

通信料が7月10日までもちそうにない

ただここで三宅洋平が言っている農業っていうのは現代の慣行農業ではなくて自給自足を目的とする自然循環型の農業のことだ。

これからの時代はこっちのライン

循環

http://www.ueda.ne.jp/movie/f201606/mm0609-5.html

自然

https://youtu.be/aBtaRJvvsK0

森尻さんも作っているイセヒカリと福岡正信さんが作ったハッピーヒル

無農薬、無化学肥料、耕作放棄地の栽培に適しています。

作ってみたい方に一本さしあげます

自然循環型の米の作り方を知っているというのはこれからの時代のライフライン

イセヒカリ苗とハッピーヒル苗長野市まほう堂にあるのでぜひどうぞ

http://www.mahoudo.com/about/

自分らしくあれる社会はここから始まる

2014年12月12日

牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 牛乳について考える

日本に約5万5千人いる100歳以上で、牛乳を飲んで育った人はほぼゼロ

牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 和食と食べ合わせ重視 カルシウムは他食材で

http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/106041

子どもの幸せを願う人達の日々の地道な活動が行政を動かしこのようなニュースになったのだと思う。

いい流れです。

牛乳について考える

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1373163.html

日本の教育を変えるには料理を変えること

http://kasakoblog.exblog.jp/22422478/

目指すは母子手帳の改正です。

牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 和食と食べ合わせ重視 カルシウムは他食材で

http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/106041

子どもの幸せを願う人達の日々の地道な活動が行政を動かしこのようなニュースになったのだと思う。

いい流れです。

牛乳について考える

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1373163.html

日本の教育を変えるには料理を変えること

http://kasakoblog.exblog.jp/22422478/

目指すは母子手帳の改正です。

2014年12月10日

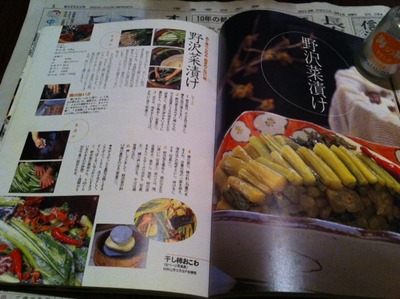

おいしい野沢菜漬けの季節です

実家で野沢菜を漬けるというのでもらいに行った。

家の野沢菜は太いのに柔らかくておいしい

二、三日前に冷え込んだので今がいいタイミング。野沢菜は寒さにあたると甘みとノリがのってきておいしくなる。

農薬や化学肥料は使ってないというので安心

直売出荷もするとのこと。

場所は篠ノ井Aコープ

明日、明後日の朝に並ぶ予定。

無農薬とか無化学肥料とか表示はしていないけど使っていないのでおすすめ。

まだ漬けていない人で近くの人は宮崎文子をみつけたらぜひどうぞ。

4キロ一束410円

篠ノ井Aコープ

http://www.nn.zennoh.or.jp/acoop/list/shinonoi.htm

さっそく家に帰って下漬

野沢菜漬けのレシピ

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1213349.html

漬け物は災害とかの備えにもなるのでそうゆう意味でもぜひどうぞ。

2014年11月20日

ヘナサロンイシスと佐藤初女さん

先日、家族三人一緒に髪をカットしてきた。

お店でカットは初めて

綺麗なお姉さんが大好きなのでとても嬉しそうだ。

場所は長野市にあるヘナサロンイシス

http://hena-isis.com/hena.html

ここのオーナーの美穂さんは基本は自然派でありながら美味しい肉とワインも大好き

という方でただ綺麗だけではなくちょっぴり毒もあったりするところがとても魅力的。

お店に置いてある本は変わっていて食や健康に関するものがたくさんおいてあるのも面白い。

新谷弘実さんの「病気にならない生き方」をはじめ真弓定夫先生の漫画「牛乳は猛毒」「白砂糖は魔薬!?」とかがふつうにおいてある。

今回はイシスに置いてある本の中から手にとって読んだのは佐藤初女さんの本。

この本を読んでこれからは三角おにぎりではなく丸いおむすびにしようと思った。

佐藤初女さんインタビュー

https://www.ntt-f.co.jp/fusion/no27/tokusyu/tokusyu.htm

佐藤初女さん その2 おむすびのつくり方

http://s.ameblo.jp/jikyuujisoku/entry-10075428984.html

おまけ

自分は父親の薄毛の遺伝に恐怖し、中学生のとき廊下でネズミに合成シャンプーと石鹸シャンプー塗ったまま放置した実験をみてからは髪には気を使ってきた。

今の髪の手入れはというと洗髪はシャボン玉石鹸の浴用か粗塩を使い、リンスは薬局にあるクエン酸、椿油や白ごま油。整髪料はココナッツオイル。白髪染めはヘナという感じで市販のシャンプーやリンスは使っていない。

遺伝に負けずまだ髪は残っている。

ハゲないために 不洗髪生活のすすめ

THINKER・鶴田さん

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=292144

お店でカットは初めて

綺麗なお姉さんが大好きなのでとても嬉しそうだ。

場所は長野市にあるヘナサロンイシス

http://hena-isis.com/hena.html

ここのオーナーの美穂さんは基本は自然派でありながら美味しい肉とワインも大好き

という方でただ綺麗だけではなくちょっぴり毒もあったりするところがとても魅力的。

お店に置いてある本は変わっていて食や健康に関するものがたくさんおいてあるのも面白い。

新谷弘実さんの「病気にならない生き方」をはじめ真弓定夫先生の漫画「牛乳は猛毒」「白砂糖は魔薬!?」とかがふつうにおいてある。

今回はイシスに置いてある本の中から手にとって読んだのは佐藤初女さんの本。

この本を読んでこれからは三角おにぎりではなく丸いおむすびにしようと思った。

佐藤初女さんインタビュー

https://www.ntt-f.co.jp/fusion/no27/tokusyu/tokusyu.htm

佐藤初女さん その2 おむすびのつくり方

http://s.ameblo.jp/jikyuujisoku/entry-10075428984.html

おまけ

自分は父親の薄毛の遺伝に恐怖し、中学生のとき廊下でネズミに合成シャンプーと石鹸シャンプー塗ったまま放置した実験をみてからは髪には気を使ってきた。

今の髪の手入れはというと洗髪はシャボン玉石鹸の浴用か粗塩を使い、リンスは薬局にあるクエン酸、椿油や白ごま油。整髪料はココナッツオイル。白髪染めはヘナという感じで市販のシャンプーやリンスは使っていない。

遺伝に負けずまだ髪は残っている。

ハゲないために 不洗髪生活のすすめ

THINKER・鶴田さん

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=292144

2014年05月27日

プランターでできる木村式「自然栽培」トマト編

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e733983.html

野菜の中でもトマトは人気。

真っ赤な色、果物にも負けない甘みに本能が刺激される。

プランターでも作れるのも魅力!

そのトマトを木村方式の「自然栽培」でプランターで作ってみませんか?

まずは最近話題だった美味しんぼより

http://touch.dailymotion.com/video/xblrxy_tv-アニメ-美味しんぼ-第062話-大地の赤_shortfilms

テレビ放映された木村式トマトの自然栽培方法

http://sizennsaibainikki.doorblog.jp/archives/6147702.html

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくる本

小学館発行

より抜粋しました

プランターでできる木村式「自然栽培」

自分でつくった安心野菜を食べよう!

根っこを丈夫に育てるとトマトは驚くほど旨くなる

トマト編(前編)

物事の根本を見極めるという日本語がある。根本というのは植物の根っこのことだ。英語のルーツという言葉も、根という意味だけじゃなくて物事の基礎とか、先祖とかいう意味で使われているって聞いたことがある。洋の東西を問わず、昔の人はよく知っていたというわけだ。

人が農業を始めて何千年経ったかわからないけどもさ、考えてみれば、昔は世の中の大半の人が何らかのかたちで農業に関わって生きてきた。植物の種を植えて、それを育てるという暮らしをしていたら、誰だって根っこの重要さに気づくと思うのな。

ちょっと乱暴ないい方になるかもわからないけど、その根っこの大切さを忘れてしまったのが、現代の農業の姿だと私は思います。現代の農業を頭から否定するつもりはないけど、農薬や肥料に頼るとどうしても根っこのことを考えなくなってしまうのさ私自身がそうだったから、それはよくわかる。肥料を与えれば立派な作物が育つ農薬を撒けば害虫や病気を退治できる。そういう単純な思考方式になってしまうから土の中にあって見えない根っこのことを見ようともしなくなる。私がリンゴの無農薬栽培を成功させるまでに長い歳月がかかってしまったのも、結局はそれがいちばんの原因でした。自然の中の草木と、人間が肥料や農薬を使って育てる作物のいちばん大きな違いは、その目に見えない根っこなの。肥料を与えてやれば茎や葉は立派に育つ。けれど根っこは貧弱になってしまう。植物は根っこから地中の養分を吸収するのだけど、肥料が与えられているおかげで、その根っこを伸ばす必要がなくなるわけさ。自然の中の植物は、必要な栄養を得るために根を精一杯に伸ばす。だから茎や葉に比べて地下の根っこがものすごく発達する。それが植物の自然な姿であり、そのほうがずっと健康なわけだ。野山を駆け回って遊んでいた昔の子供みたいなものだな。家の中でテレビゲームばっかりしている今の子供よりも、ずっと足腰が強かったはずだ。肥料を与えられて育った作物は肥満の人と同じで、一種の栄養過多に陥っているわけです。肥満が生活習慣病の原因になりやすいように、虫や病気の被害を受けやすい。栄養過多だと、虫も集まりやすいのさ。肥料を与えるから、農薬に頼らなきゃいけなくなるというわけだ。

そしてこの話は、実は肥料だけではなく、水やりも同じことがいえる。水が植物にとって欠かせない"養分"のひとつなのは事実だけれど、これも与えすぎていることが多い。それが根の発達を妨げる原因になっている。

トマトという作物は、その典型的な例だ。原産地は、南米のアンデス高原。雨のほとんど降らない乾燥した荒地が故郷だから、トマトは根を生やす力がとても強い僅かな水分を求めてどこまでも根を伸ばしながら生きてきた。おいしくて、健康なトマトを育てるこつは、このトマトの才能を生かしてやることにつきるのさ。そのことに気づいたのは私のちょっとした不手際でした。

昔、リンゴがまだみのらないころ、リンゴ畑の隅でトマトをつくっていたんだけどうっかりして一本のトマトの茎を踏んずけたままにしてしまったのさ。茎は根元から倒れて地面になかば埋まっていたの。何日かしてそのことに気づいたんだけど、よく見たらその地面についた茎から、根がびっしり生えている。

すごい生命力だなあと感心して、そのまま育ててみました。そしたらその茎からも

根を生やしたトマトは、他のトマトよりもずっと成長がよかった。リンゴの木よりも高くなったんだから。実もたっぷりとつけてくれました。そしてなにより、そのトマトの実は驚くほど甘くておいしかった。

他のトマトに比べて、根の量が遥かに多いからだと思います。それで、工夫したのがトマトの「横植え法」。ベランダ菜園でも十分に応用が可能です。これからその方法をお教えしましょう。

トマトの苗の植え方は、左の図のとおりです。ミニトマトでも普通の大きなトマトでもいい。ただしこの方法で育てると、プランター栽培とはいえ、トマトの背丈はかなり高くなります。ミニトマトでも上手く育てれば1m50cmから2mにはなるから、ベランダの広さに余裕がない場合はミニトマトを選んだほうがいいかもしれません。

基本的な育て方は、ミニトマトも、普通のトマトも同じです。

ポイントは苗を植える前に先端の葉を残して、他の枝葉をすべて切り落としてしまうこと。そして、枝を切り落としたら切り口を十分に乾かしてあげてください。切り口はトマトにとって傷のようなものだから、そのままに地中に埋めてしまうと、腐ってしまう可能性がある。30分から1時間放置して切り口がよく乾燥したらトマトの苗からポットをはずし、中の土に霧吹きで水を軽く吹いて湿らせます。

プランターに穴を掘り、左の図のように根の部分から先端だけを残し、茎の全てを土に埋める。このとき、茎の先端の葉が地面に触れないように土で枕を作ってあげてください。翌日には茎がぴんと直立して、葉は空を向いているはずです。

注意してもらいたいのは、この最初の植え付けのとき、ポットから苗を外してに根の周りに霧吹きで軽く水をかける以外は、水やりをしないということ。ポットからはずした根に水をあげるのは(このときも、水のやりすぎにならないように気をつけること。あくまでも霧吹きで、土の表面が湿る程度に!)、トマトの根がプランターの土の中に伸びやすくするため。ポットの中で育ってきた根はプランターという新しい環境に移され、最初は戸惑っている。そこにちょっとだけ与えた水が、いわば呼び水として、プランターの土という未知の世界にトマトか根を伸ばすきっかけになるというわけさ。あとは、トマトが、プランターの中に根をどんどん伸ばしていく地中に埋めた茎からも、びっしり根が生えていく。前にもいったことだけれど、手で握って水気を感じない土でも50%程度の水分を含んでいる。根をしっかり生やしたトマトなら、それくらいの水分があれば十分です。

苗を土に埋めたら、水をやりたくなるかもしれないけれど、そこで水を与えると、その後も水をやり続けなければいけなくなります。水が豊富な環境ではトマトは根をあまり伸ばそうとしないからだ。水を与えずに育てると、トマトは根を一生懸命に伸ばし、驚くほど甘くおいしくなるのさ。じっと我慢して生長を見守ってください。

旨いトマトづくりのこつは水をなるべく与えぬこと

トマト編(後編)

トマトは、茎が地面に触れるとそこからでもどんどんねをのばす。「横植え法」はその性質を利用した方法です。根が豊かに育つから、普通に植えるよりもトマトは大きく育つ。もちろん実もたくさんつけるし、しかもその実は普通のトマトよりもずっとおいしくなる。

トマトが茎からも根を伸ばすのは、乾燥した土地で進化したしょくぶつだから、僅かの水分でも必死で取り込もうとするのだと思います。考えてみれば、健全な姿だよな。ただし、その姿に同情して水をあげてはいけない。トマトは基本的に水を与えずに育てること。水まきをしなくても、土にはかなりの水分が含まれている、それで十分なのさ。

むしろ水を与えると、トマトは根を伸ばさなくなる。しかも水分過多になって、葉や茎の組織がやわらかくなるから虫にも食われやすくなる。

トマトは農薬を与えずに育てるのが難しいといわれているけれど、そのひとつの理由は水のやりすぎなのさ。68ページで土の育て方の説明をしたときに、赤土のうえに枯れた草や枯葉を敷くことをおはなししたけれど、トマトに限っては、それもやらないほうがいい。

枯草や枯葉には土からの水分をの蒸散を防いで保水をする働きをする。それはごく僅かの水分ではあるけれど、それすらもトマトには必要がない、というか、余分な水分になってしまうのさ。自然の雨がかかってしまうのは仕方がないけれど、これもあまり降るようなら、雨よけをしてあげたほうがいい。畑ではどうすることもできないけれどベランダなら傘を差しかけてやることもできる。雨のほとんど降らない地方から、はるばる日本にやってきてくれた作物だものな、それくらいのサービスをしてあげてもばちは当たらないさ。

というわけで、苗の植え付けか終わったら、人間には(雨よけは別として)しばらくの間は何もすることがない。トマトが生長して葉を繁らせていく姿をよく眺めていてください。

さて、トマトの葉が生長したら、側芽欠きをします。側芽とは葉のつけ根に出る芽のこと。この側芽が出たら指で摘み取ります。これはトマトの生長を助けるためなのでトマトがある程度生長したら側芽欠きの必要はありません目安として、地面から3段目くらいの葉まで側芽欠きをすればいいでしょう。摘み取った側芽は土に挿してやると、根を生やして一人前の苗に育ちます。養分の少ない赤土に挿すのがこつ。この方法で、トマトの苗を増やすこともできます。

トマトの高さが30センチくらいになったら、ダイズの種を播いてください。

ダイズの種はトマトの根から、少し生やし離れた場所に播くこと。路地栽培なら30cmは離すところだけれど、プランターの場合なら15cmくらい離せばいいでしょう。播く場所は左のイラストを参考にして、プランターのサイズに合わせて工夫をしてください。

ダイズを播くのは、根粒菌の働きを借りて、土の中に窒素を固定するため。肥料の代わりに、根粒菌の力を借りて窒素分を補給するわけです。72ページで説明したように、人差し指を第一関節まで土に埋めて穴をあけ、その底にダイズの種を1粒おいて土をかけます。ダイズが育って枝豆ができたら茎の根元で切って収穫して、根を地面にそのまま残します。根を残すのがポイントだ。土の中に残った根に寄生した根粒菌はそのままに働き続け、10月くらいまで土に窒素を補給してくれます。

窒素肥料を施すほうが簡単という人もいるかもしれません。確かに肥料なら、養分を確実に補給できる。けれど、落とし穴がひとつある。肥料だと窒素分を与えすぎになりやすい。

人の子供だって目の前に甘いお菓子があったら、食べ過ぎるまで食べてしまう。植物も養分を与えられたら必要以上に吸収してしまうのさ。それで窒素過多になって、苦味が出てくる。害虫が集まるのも、野菜や果物が余分な栄養を貯め込んでいるときなのさ。ところが根粒菌は土の中に必要以上の窒素分があると働かなくなる。窒素過多になる心配がないのさ。自然の摂理はすごいもんだな。

ダイズの種を蒔いたら、支柱を用意してください。細い棒を井桁に組んで、ベランダなら柵などに固定します。畑なら支柱を地面に突き刺せばいいんだけれど、プランターの深さくらいでは、トマトが生長してきたらとても支えきれないのな、だから、支柱は柵にしっかり結びつけること。支柱は、ホームセンターなどでキュウリなどの野菜用の支柱を売っているので、それを代用してもかまいません。トマトはプランター栽培でも2mくらいは伸びるから生長した姿を想像して支柱を組んでください。支柱の井桁には、左の図を参考にして、適当な間隔で麻ひもを張っておくこと。

そこに、伸びてきたトマトの茎を這わせます。トマトには巻きひげがないから、麻ひもなどで支柱に固定してやる必要がある。このとき、トマトの茎を強く縛りつけないように注意すること。茎が折れる原因になります。固定する麻ひもが8の字を描くように、支柱の側はしっかり結び、トマトの茎の側は、締めつけないよう、余裕を持たせて緩く結んでやってください。

そのうち可愛い花が咲き始めます。受粉を促し、着果をよくする薬剤もあるけれど、その必要はありません。そのまま自然に任せても、トマトはみのってくれます。もし花が咲いても実のつきが悪いようなら、綿棒で花の中をこちょこちょと刺激してみてください。

それから、順序が逆になってしまったけれど、トマトがまだあまり生長しないかうちに花が咲いたら、摘み取ること。植物には生長作用と生殖作用があるのさ。そして、このふたつの作用は互いに抑制し合う関係にある。わかりやすくいえば、花を咲かせると、トマトの生長が悪くなるというわけだ。プランター栽培の場合なら、トマトの高さが30cmくらいになるまでにつぼみができたら、ちょっと可哀想なようだけれど、すべて摘み取ったほうがいい。

トマトが健康に育てば、夏の間中はおいしくて甘い実を収穫できるはずだ。野生の果実に近い、濃厚で甘みのあるトマトを存分に味わってください。夏どころか場合によっては10月くらいまで収穫できることもあります。10月のトマトはさすがに赤くはならないけれど青いトマトに鰹節とドレッシングをかけて食べるとこれがまた旨いのです。

失敗をしてしまったあなたへ

失敗は面白くないもの。

私だって10年も失敗を続けたわけですから。

今の人たちは失敗を恐れすぎだと思います。

絶対に失敗は許されないと思っている。

しかし、失敗からしか学べないこともたくさんあるのです。

この本で紹介したプランター栽培でも最初からうまくいかない人のほうが多いのかもしれません。

もし皆さんが、今すぐ野菜を食べたい、というのなら、きっと八百屋さんに行ったほうが早いでしょう。

わざわざ自分の手で、試行錯誤を重ね、いろいろ乗り越えてつくった野菜だからこそ、ひと味もふた味も違う愛おしさが出るんではないでしょうか。

もちろん、私は皆さんに失敗をすすめているわけではありません。

失敗は何かを学ぶチャンスでもあるといいたいのです。

失敗から学びながら、いや、失敗を楽しむ気持ちで野菜をつくってみてください。

そうすると野菜作りを通じて、きっと自分の人生作りのヒントが手に入ると思います。

あなたの人生に

毎日、毎日

小さな花を咲かせましょう。

いつか実を結ぶ、花。

きっと誰かの心を和ます、花。

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくるということはおおげさなモノでもコトでもなく、

当たり前のことを「幸せ」と感じることから

始まるのではないでしょうか。

一緒に幸せの種を蒔きましょう。

木村さんの手

http://www.youtube.com/watch?v=0S6rNnDH3gQ&feature=youtube_gdata_player

野菜の中でもトマトは人気。

真っ赤な色、果物にも負けない甘みに本能が刺激される。

プランターでも作れるのも魅力!

そのトマトを木村方式の「自然栽培」でプランターで作ってみませんか?

まずは最近話題だった美味しんぼより

http://touch.dailymotion.com/video/xblrxy_tv-アニメ-美味しんぼ-第062話-大地の赤_shortfilms

テレビ放映された木村式トマトの自然栽培方法

http://sizennsaibainikki.doorblog.jp/archives/6147702.html

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくる本

小学館発行

より抜粋しました

プランターでできる木村式「自然栽培」

自分でつくった安心野菜を食べよう!

根っこを丈夫に育てるとトマトは驚くほど旨くなる

トマト編(前編)

物事の根本を見極めるという日本語がある。根本というのは植物の根っこのことだ。英語のルーツという言葉も、根という意味だけじゃなくて物事の基礎とか、先祖とかいう意味で使われているって聞いたことがある。洋の東西を問わず、昔の人はよく知っていたというわけだ。

人が農業を始めて何千年経ったかわからないけどもさ、考えてみれば、昔は世の中の大半の人が何らかのかたちで農業に関わって生きてきた。植物の種を植えて、それを育てるという暮らしをしていたら、誰だって根っこの重要さに気づくと思うのな。

ちょっと乱暴ないい方になるかもわからないけど、その根っこの大切さを忘れてしまったのが、現代の農業の姿だと私は思います。現代の農業を頭から否定するつもりはないけど、農薬や肥料に頼るとどうしても根っこのことを考えなくなってしまうのさ私自身がそうだったから、それはよくわかる。肥料を与えれば立派な作物が育つ農薬を撒けば害虫や病気を退治できる。そういう単純な思考方式になってしまうから土の中にあって見えない根っこのことを見ようともしなくなる。私がリンゴの無農薬栽培を成功させるまでに長い歳月がかかってしまったのも、結局はそれがいちばんの原因でした。自然の中の草木と、人間が肥料や農薬を使って育てる作物のいちばん大きな違いは、その目に見えない根っこなの。肥料を与えてやれば茎や葉は立派に育つ。けれど根っこは貧弱になってしまう。植物は根っこから地中の養分を吸収するのだけど、肥料が与えられているおかげで、その根っこを伸ばす必要がなくなるわけさ。自然の中の植物は、必要な栄養を得るために根を精一杯に伸ばす。だから茎や葉に比べて地下の根っこがものすごく発達する。それが植物の自然な姿であり、そのほうがずっと健康なわけだ。野山を駆け回って遊んでいた昔の子供みたいなものだな。家の中でテレビゲームばっかりしている今の子供よりも、ずっと足腰が強かったはずだ。肥料を与えられて育った作物は肥満の人と同じで、一種の栄養過多に陥っているわけです。肥満が生活習慣病の原因になりやすいように、虫や病気の被害を受けやすい。栄養過多だと、虫も集まりやすいのさ。肥料を与えるから、農薬に頼らなきゃいけなくなるというわけだ。

そしてこの話は、実は肥料だけではなく、水やりも同じことがいえる。水が植物にとって欠かせない"養分"のひとつなのは事実だけれど、これも与えすぎていることが多い。それが根の発達を妨げる原因になっている。

トマトという作物は、その典型的な例だ。原産地は、南米のアンデス高原。雨のほとんど降らない乾燥した荒地が故郷だから、トマトは根を生やす力がとても強い僅かな水分を求めてどこまでも根を伸ばしながら生きてきた。おいしくて、健康なトマトを育てるこつは、このトマトの才能を生かしてやることにつきるのさ。そのことに気づいたのは私のちょっとした不手際でした。

昔、リンゴがまだみのらないころ、リンゴ畑の隅でトマトをつくっていたんだけどうっかりして一本のトマトの茎を踏んずけたままにしてしまったのさ。茎は根元から倒れて地面になかば埋まっていたの。何日かしてそのことに気づいたんだけど、よく見たらその地面についた茎から、根がびっしり生えている。

すごい生命力だなあと感心して、そのまま育ててみました。そしたらその茎からも

根を生やしたトマトは、他のトマトよりもずっと成長がよかった。リンゴの木よりも高くなったんだから。実もたっぷりとつけてくれました。そしてなにより、そのトマトの実は驚くほど甘くておいしかった。

他のトマトに比べて、根の量が遥かに多いからだと思います。それで、工夫したのがトマトの「横植え法」。ベランダ菜園でも十分に応用が可能です。これからその方法をお教えしましょう。

トマトの苗の植え方は、左の図のとおりです。ミニトマトでも普通の大きなトマトでもいい。ただしこの方法で育てると、プランター栽培とはいえ、トマトの背丈はかなり高くなります。ミニトマトでも上手く育てれば1m50cmから2mにはなるから、ベランダの広さに余裕がない場合はミニトマトを選んだほうがいいかもしれません。

基本的な育て方は、ミニトマトも、普通のトマトも同じです。

ポイントは苗を植える前に先端の葉を残して、他の枝葉をすべて切り落としてしまうこと。そして、枝を切り落としたら切り口を十分に乾かしてあげてください。切り口はトマトにとって傷のようなものだから、そのままに地中に埋めてしまうと、腐ってしまう可能性がある。30分から1時間放置して切り口がよく乾燥したらトマトの苗からポットをはずし、中の土に霧吹きで水を軽く吹いて湿らせます。

プランターに穴を掘り、左の図のように根の部分から先端だけを残し、茎の全てを土に埋める。このとき、茎の先端の葉が地面に触れないように土で枕を作ってあげてください。翌日には茎がぴんと直立して、葉は空を向いているはずです。

注意してもらいたいのは、この最初の植え付けのとき、ポットから苗を外してに根の周りに霧吹きで軽く水をかける以外は、水やりをしないということ。ポットからはずした根に水をあげるのは(このときも、水のやりすぎにならないように気をつけること。あくまでも霧吹きで、土の表面が湿る程度に!)、トマトの根がプランターの土の中に伸びやすくするため。ポットの中で育ってきた根はプランターという新しい環境に移され、最初は戸惑っている。そこにちょっとだけ与えた水が、いわば呼び水として、プランターの土という未知の世界にトマトか根を伸ばすきっかけになるというわけさ。あとは、トマトが、プランターの中に根をどんどん伸ばしていく地中に埋めた茎からも、びっしり根が生えていく。前にもいったことだけれど、手で握って水気を感じない土でも50%程度の水分を含んでいる。根をしっかり生やしたトマトなら、それくらいの水分があれば十分です。

苗を土に埋めたら、水をやりたくなるかもしれないけれど、そこで水を与えると、その後も水をやり続けなければいけなくなります。水が豊富な環境ではトマトは根をあまり伸ばそうとしないからだ。水を与えずに育てると、トマトは根を一生懸命に伸ばし、驚くほど甘くおいしくなるのさ。じっと我慢して生長を見守ってください。

旨いトマトづくりのこつは水をなるべく与えぬこと

トマト編(後編)

トマトは、茎が地面に触れるとそこからでもどんどんねをのばす。「横植え法」はその性質を利用した方法です。根が豊かに育つから、普通に植えるよりもトマトは大きく育つ。もちろん実もたくさんつけるし、しかもその実は普通のトマトよりもずっとおいしくなる。

トマトが茎からも根を伸ばすのは、乾燥した土地で進化したしょくぶつだから、僅かの水分でも必死で取り込もうとするのだと思います。考えてみれば、健全な姿だよな。ただし、その姿に同情して水をあげてはいけない。トマトは基本的に水を与えずに育てること。水まきをしなくても、土にはかなりの水分が含まれている、それで十分なのさ。

むしろ水を与えると、トマトは根を伸ばさなくなる。しかも水分過多になって、葉や茎の組織がやわらかくなるから虫にも食われやすくなる。

トマトは農薬を与えずに育てるのが難しいといわれているけれど、そのひとつの理由は水のやりすぎなのさ。68ページで土の育て方の説明をしたときに、赤土のうえに枯れた草や枯葉を敷くことをおはなししたけれど、トマトに限っては、それもやらないほうがいい。

枯草や枯葉には土からの水分をの蒸散を防いで保水をする働きをする。それはごく僅かの水分ではあるけれど、それすらもトマトには必要がない、というか、余分な水分になってしまうのさ。自然の雨がかかってしまうのは仕方がないけれど、これもあまり降るようなら、雨よけをしてあげたほうがいい。畑ではどうすることもできないけれどベランダなら傘を差しかけてやることもできる。雨のほとんど降らない地方から、はるばる日本にやってきてくれた作物だものな、それくらいのサービスをしてあげてもばちは当たらないさ。

というわけで、苗の植え付けか終わったら、人間には(雨よけは別として)しばらくの間は何もすることがない。トマトが生長して葉を繁らせていく姿をよく眺めていてください。

さて、トマトの葉が生長したら、側芽欠きをします。側芽とは葉のつけ根に出る芽のこと。この側芽が出たら指で摘み取ります。これはトマトの生長を助けるためなのでトマトがある程度生長したら側芽欠きの必要はありません目安として、地面から3段目くらいの葉まで側芽欠きをすればいいでしょう。摘み取った側芽は土に挿してやると、根を生やして一人前の苗に育ちます。養分の少ない赤土に挿すのがこつ。この方法で、トマトの苗を増やすこともできます。

トマトの高さが30センチくらいになったら、ダイズの種を播いてください。

ダイズの種はトマトの根から、少し生やし離れた場所に播くこと。路地栽培なら30cmは離すところだけれど、プランターの場合なら15cmくらい離せばいいでしょう。播く場所は左のイラストを参考にして、プランターのサイズに合わせて工夫をしてください。

ダイズを播くのは、根粒菌の働きを借りて、土の中に窒素を固定するため。肥料の代わりに、根粒菌の力を借りて窒素分を補給するわけです。72ページで説明したように、人差し指を第一関節まで土に埋めて穴をあけ、その底にダイズの種を1粒おいて土をかけます。ダイズが育って枝豆ができたら茎の根元で切って収穫して、根を地面にそのまま残します。根を残すのがポイントだ。土の中に残った根に寄生した根粒菌はそのままに働き続け、10月くらいまで土に窒素を補給してくれます。

窒素肥料を施すほうが簡単という人もいるかもしれません。確かに肥料なら、養分を確実に補給できる。けれど、落とし穴がひとつある。肥料だと窒素分を与えすぎになりやすい。

人の子供だって目の前に甘いお菓子があったら、食べ過ぎるまで食べてしまう。植物も養分を与えられたら必要以上に吸収してしまうのさ。それで窒素過多になって、苦味が出てくる。害虫が集まるのも、野菜や果物が余分な栄養を貯め込んでいるときなのさ。ところが根粒菌は土の中に必要以上の窒素分があると働かなくなる。窒素過多になる心配がないのさ。自然の摂理はすごいもんだな。

ダイズの種を蒔いたら、支柱を用意してください。細い棒を井桁に組んで、ベランダなら柵などに固定します。畑なら支柱を地面に突き刺せばいいんだけれど、プランターの深さくらいでは、トマトが生長してきたらとても支えきれないのな、だから、支柱は柵にしっかり結びつけること。支柱は、ホームセンターなどでキュウリなどの野菜用の支柱を売っているので、それを代用してもかまいません。トマトはプランター栽培でも2mくらいは伸びるから生長した姿を想像して支柱を組んでください。支柱の井桁には、左の図を参考にして、適当な間隔で麻ひもを張っておくこと。

そこに、伸びてきたトマトの茎を這わせます。トマトには巻きひげがないから、麻ひもなどで支柱に固定してやる必要がある。このとき、トマトの茎を強く縛りつけないように注意すること。茎が折れる原因になります。固定する麻ひもが8の字を描くように、支柱の側はしっかり結び、トマトの茎の側は、締めつけないよう、余裕を持たせて緩く結んでやってください。

そのうち可愛い花が咲き始めます。受粉を促し、着果をよくする薬剤もあるけれど、その必要はありません。そのまま自然に任せても、トマトはみのってくれます。もし花が咲いても実のつきが悪いようなら、綿棒で花の中をこちょこちょと刺激してみてください。

それから、順序が逆になってしまったけれど、トマトがまだあまり生長しないかうちに花が咲いたら、摘み取ること。植物には生長作用と生殖作用があるのさ。そして、このふたつの作用は互いに抑制し合う関係にある。わかりやすくいえば、花を咲かせると、トマトの生長が悪くなるというわけだ。プランター栽培の場合なら、トマトの高さが30cmくらいになるまでにつぼみができたら、ちょっと可哀想なようだけれど、すべて摘み取ったほうがいい。

トマトが健康に育てば、夏の間中はおいしくて甘い実を収穫できるはずだ。野生の果実に近い、濃厚で甘みのあるトマトを存分に味わってください。夏どころか場合によっては10月くらいまで収穫できることもあります。10月のトマトはさすがに赤くはならないけれど青いトマトに鰹節とドレッシングをかけて食べるとこれがまた旨いのです。

失敗をしてしまったあなたへ

失敗は面白くないもの。

私だって10年も失敗を続けたわけですから。

今の人たちは失敗を恐れすぎだと思います。

絶対に失敗は許されないと思っている。

しかし、失敗からしか学べないこともたくさんあるのです。

この本で紹介したプランター栽培でも最初からうまくいかない人のほうが多いのかもしれません。

もし皆さんが、今すぐ野菜を食べたい、というのなら、きっと八百屋さんに行ったほうが早いでしょう。

わざわざ自分の手で、試行錯誤を重ね、いろいろ乗り越えてつくった野菜だからこそ、ひと味もふた味も違う愛おしさが出るんではないでしょうか。

もちろん、私は皆さんに失敗をすすめているわけではありません。

失敗は何かを学ぶチャンスでもあるといいたいのです。

失敗から学びながら、いや、失敗を楽しむ気持ちで野菜をつくってみてください。

そうすると野菜作りを通じて、きっと自分の人生作りのヒントが手に入ると思います。

あなたの人生に

毎日、毎日

小さな花を咲かせましょう。

いつか実を結ぶ、花。

きっと誰かの心を和ます、花。

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくるということはおおげさなモノでもコトでもなく、

当たり前のことを「幸せ」と感じることから

始まるのではないでしょうか。

一緒に幸せの種を蒔きましょう。

木村さんの手

http://www.youtube.com/watch?v=0S6rNnDH3gQ&feature=youtube_gdata_player

2014年04月18日

改正少年法成立 刑の上限引き上げよりも学校給食を変えよう!

無関心ではいられません。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140411/k10013661431000.html

改正少年法が成立 刑の上限引き上げ

4月11日 10時39分

「こどもが悪いのではない」。こども達が見事に変わっていく姿を目の当たりにして、大塚氏は確信している。非行やイジメ、キレる、無気力のこども達は、急にその状態になるのではない。家庭で、学校で、大人がそのように育ててしまっているのだ。

ごはんが子ども達を変えた!

──熱血先生・大塚貢の挑戦──

http://members3.jcom.home.ne.jp/mulukhiya/syokuiku/kiji/mainichi-hokkaido.html

「子どもたちを救った奇跡の食育物語」 『給食で死ぬ!!』 大塚貢先生

http://www.youtube.com/watch?v=_wGRrL_dFh4&feature=youtube_gdata_player

ダイジェスト

http://www.youtube.com/watch?v=1KYh3z7gYuQ&feature=youtube_gdata_player

2014年01月21日

百姓 赤峰勝人の野菜ごはん

赤峰さんの講演会で玄米酵素おむすびを食べる子ども

。ここでは食べ物の心配をしなくてもいいのでホッとする。

食品の裏側

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1826942.html

お母さんのお母さん東城百合子先生

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1197210.html

こんな現代人にオススメの本

ちょうど長野で講演会があった大分のお百姓さん赤峰勝人さんがオレンジページから出版している

「百姓 赤峰勝人の野菜ごはん」です。

雨ニモマケズみたいなレシピです。

本文よりり抜粋

野菜と玄米、自然海塩

赤峰流料理では、農薬や化学肥料を一切使わない旬の野菜と玄米が主役で、味付けはとても単純。野菜そのものがうまいから、あれこれ味を加える必要がないんよな。身体の中の消化酵素で分解できない化学合成物質が入った食材、調味料は一切使わんだけ。

大切なのは塩。おもに売られているのは精製塩じゃが、毎日を健康で過ごすには自然海塩を摂取することが何よりも大事なんよ。自然海塩には96種類ものミネラルが含まれてるっちゅうが、それらが身体の中で薬になってくれる。これがすなわち自然治癒力ちゅうもんなんよな。

本書で紹介する料理は赤峰オリジナル。でも何も特別なものはないんよ。材料は農薬、化学肥料不使用の玄米と旬の野菜。味の決めては本物の調味料、そうよな、自然海塩を使い長期熟成させた味噌や醤油。だしは椎茸に昆布、煮干し。たったこれだけなんよ。

まるごとで簡単がいい

料理法は教えるっちゅうほどのもんでもないくらい簡単。野菜はまるごと使い、皮はむかない、アクを捨てない、ぬめりをとらない、が基本。これにはきちんとした理由があって、本の中で説明しておるよ。何より、野菜はまるごと食べるほうがうまいし、生ごみがほとんど出んのがいいな。

でき上がった料理は、シンプルな味付けなのにほっぺたが落つるごとうまい。玄米ご飯もかめばかむほどうまみが増して、それだけで充分ごちそうじゃが、赤峰流料理のおかずといっしょに食べるとな、もう、たまらんよ!野菜は素晴らしい、人は米でつくられちょる、そう感じるじやろう。

ま、作ってみりゃ簡単じゃけ試しちみょくれ。

http://nazunanokai.com

2013年10月22日

牛乳について考える

小さい頃、家で酪農をしていたのでおいしい牛乳をたくさん飲んだ。

市販の牛乳とはまったく違う味だった。

たぶん餌と殺菌方法とホモゲナイズのせいだったのかもしれない。

学校では牛乳を飲めば背が伸びると言われて飲めない友達の分まで飲んだ。

牛乳で背が伸びるとしたらカルシウムではなくはホルモン剤などのせいだと思う。

今はいろいろ知ったのでチャイやお菓子をを作る時に低温殺菌のものを使うくらい。

こどもには牛乳アレルギーということで保育園でも飲ませていない。

かわりに三年番茶をよく飲んでいる

牛乳と給食に関する記事をまとめてみました。

『病気にならない生き方』

米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授

新谷弘実 著

より抜粋

市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる

油と並んで酸化の進んだ食物が、市販の牛乳です。

加工する前の生乳の中にはたしかにいろいろな「よい」成分が含まれています。炭水化物である乳糖を分解するエンザイムやリパーゼという脂肪を分解するエンザイム、プロテアーゼというタンパクを分解するエンザイムなどさまざまなエンザイムもたくさん含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、免疫調節作用などの効果があることで知られているラクトリフェリンも入っています。

しかし、市販の牛乳ではそうした「よいもの」は、加工される過程ですべて失われてしまっているのです。

市販の牛乳が作られる過程は、だいたい次のようなものです。まず牛のオッパイに吸引機を取りつけて搾乳し、それをいったんタンクにためます。そうやって各農家で集めた生乳をさらに大きなタンクに移し、かき回してホモゲナイズします。ホモゲナイズというのは「均等化」という意味です。では何を均等化するのかというと、生乳に含まれる脂肪の粒です。

生乳には約四%近い脂肪が含まれていますが、その大部分は「脂肪球」と呼ばれる小さな「粒」として存在しています。脂肪球は大きいものほど浮上しやすいため、生乳をそのままにしておくと脂肪分だけがクリームの層となって浮上してしまいます。私が子供のころに一、ニ度飲んだ瓶詰めの牛乳は、厚紙でできたふたを取ると、ふたの裏側にべったりと白いクリーム状の脂がついていました。それはホモゲナイズされていなかったため、運搬の過程で脂肪球が浮かび上がってしまったからです。

こうしたことを防ぐために、現在はホモゲナイザーという機械を用い、脂肪球を機械的に細かく砕いているのです。こうして作られたのが「ホモ牛乳」と呼ばれるものです。

ところが、ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。過酸化脂質というのは、文字どうり酸化しすぎた脂肪ということですから、別の言い方をすれば「ひどく錆びた脂」ということになります。

酸化した脂が体に悪いのは、油のところで、すでに述べたとうりです。

しかも牛乳の加工工程はまだ終わりません。ホモゲナイズされた牛乳は、さまざまな雑菌の繁殖を防ぐために加熱殺菌されることが義務づけられています。牛乳の殺菌方法は大きく分けて次の四つがあります。

?低温保持殺菌法ーーー62〜65度で30間加熱し殺菌する。一般的に「低温殺菌法」といわれる。

?高温保持殺菌法ーーー75度以上で15分間以上加熱し殺菌する。

?高温短時間法ーーー72度以上で15秒以上加熱殺菌する。世界的にもっとも一般的に用いられている殺菌方法。

?超高温短時間殺菌法ーーー120〜130度で2秒間(または150度で1秒間)加熱し殺菌する。

世界の主流は高温短時間法ですが、日本の主流は超高温短時間殺菌法です。何度もいいますが、エンザイムというのは熱に弱く、48度から破壊を起こし、115度で完全に壊れてしまいます。ですから、どんなに短時間であったとしても、130度もの高温にされた時点でエンザイムはほぼ完全に失われていまいます。

また、超高温にさらされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。そして、さらに問題なのが、タンパク質が熱性変質するということです。卵を長時間ゆでると黄身がポロポロになりますが、牛乳のタンパク質も同じような変化がおきているのです。熱に弱いラクトリフェリンも失われます。

こうして日本の市販牛乳は、健康を阻害する食物になってしまうのです。

牛乳は本来、子牛のための飲み物である

そもそも牛乳というのは、子牛が飲むためのものです。

したがって、そこに含まれる成分は、子牛の成長に適したものです。子牛の成長に必要なものが人間にも有効だとは限りません。

だいいち、自然界を見ればわかりますが、どのような動物でも「乳」を飲むのは、生まれて間もない「子供」だけです。

自然界で大人になっても「乳」を飲む動物など一つも存在しません。それが自然の摂理というものです。人間だけが、種の異なる動物の乳をわざわざ酸化させて飲んでいる。つまり、自然の摂理に反したことをしているわけです。

日本では学校給食で子供たちに強制的に牛乳を飲ませます。栄養豊富な牛乳は育ち盛りの子供によいとされているからです。しかし、牛乳と人間の母乳を似たようなものだと思っている人がいたら、それは大きな誤解です。

たしかにそれぞれに含まれている栄養素を並べてみると、似ているような気がします。タンパク質、脂質、乳糖、鉄分、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、ビタミンなど、牛乳にも母乳にもこうした同じような栄養素が含まれているからです。

しかし、その「質」と「量」は全然違います。

牛乳に含まれるタンパク質の主成分はカゼインと呼ばれるものです。これが胃腸にとっては消化しにくいものであることは、すでに触れたとおりです。牛乳には、そのほかに免疫機能を高める抗酸化物質「ラクトリフェリン」も含まれていますが、ラクトリフェリンの含有量は、牛乳より母乳のほうがはるかに多いのです。牛乳に含まれるラクトリフェリンの量が0.15%なのに対し、牛乳に含まれるラクトリフェリンはわずか0.01%です。

このように、牛の子供が飲むための牛乳と人間の子供が飲むための母乳では、もともと成分がまったく違うのです。同じ「子供」であっても種が違えば、必要なものは違うということです。ましてやそれが「大人」であればどうでしょう。

たとえば、牛乳に含まれるラクトリフェリンは、胃酸に弱いので、たとえ加熱処理されていない生乳を飲んだとしても、大人が飲めば胃酸で分解されてしまいます。これは母乳のラクトリフェリンであっても同じです。生後間もない人間の子供が、ボニーからラクトリフェリンをきちんと吸収できるのは、胃が未発達で胃酸の分泌が少ないからです。つまり、同じ人の「乳」であっても、成長した人間が飲むようには作られていないということです。

新鮮な生乳であったとしても、牛乳は人間が食物とするのにはふさわしくないということです。その「あまりよくない食物」である生乳を、私たちはホモゲナイズしたり、高温殺菌したりして、「悪い食物」にしてしまっているのです。そして、学校給食というかたちで、最愛のわが子に飲ませているというわけです。

もう一つ問題なのは、日本人には、乳糖を分解する「ラクターゼ」というエンザイムを充分にもっている人が非常に少ないということです。乳糖を分解するエンザイムは、腸の粘膜にあります。このエンザイムは、赤ちゃんのときにはほとんどの人が充分な量をもっていますが、年齢を重ねるごとに減っていきます。

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしたり、下痢をしたりする人がよくいますが、これはエンザイムが不足して乳糖を分解できないために起きる症状です。このエンザイムをまったくもたないか、もっていても非常に少ない人は「乳糖不対症」と呼ばれます。完全な乳糖不対症の人はそれほど多くいるわけではありませんが、エンザイムが不足している人は、日本人の約85%におよぶといわれています。

乳糖は、哺乳類の「乳」の中にだけ存在する糖です。本来「乳」というのは、生まれたばかりの子供だけが飲むものです。ラクターゼが不足している人が多い日本人でも、新生児のときは健康な赤ちゃんはみな充分なラクターゼをもっています。しかも、母乳に含まれる乳糖の量は約7%、それに対し牛乳に含まれる乳糖の量は約4.5%です。

乳糖を多く含む母乳を飲むことができる人間が、成長してそのエンザイムを失うということは、やはり成長したら「乳」は飲むものではないというのが自然の摂理だからだと私は思います。

ですから、どうしても牛乳の味が好きだという人は、ホモゲナイズされていない低温殺菌の牛乳を、ときどき飲む程度にしてください。そして、嫌いだという人や子供に対してけっして無理に飲ませないことです。

牛乳を飲んでもよいことは何もないのですから。

以上抜粋。

牛乳に書かれている脂肪分3.5以上きまりというのは外国の穀物と抗生物質を消費させる為のもので、消費者のためのものではないらしい。

牛を放牧して草などを食べさせると脂肪分がさがり出荷できない。3.5以上の脂肪分にするために室内で飼育し、もろこしなどの穀物類を食べさせる。そのように飼育すると病気になりやすい為に抗生物質も使うということになる。

牛乳は酪農家のためでも消費者のためでもなく子牛のためでもなく外国の穀物やクスリを消費させるための飲み物だということになる。

牛乳は嗜好品

子牛の余りを少しいただくぐらいがいいのかもしれない。

参考資料

内海聡 真弓定夫が語る真実の健康法

http://youtu.be/SznQ1appKUU

白砂糖、牛乳、加工食品

http://youtu.be/0grDTBVUXWw

時間があればこちら

真弓定夫先生「白衣を着ない・クスリを出さない小児科医」インタビュー

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

「粗食」のきほん

ごはんと味噌汁だけ、あればいい

佐藤 初女、幕内 秀夫、冨田 ただすけ

http://bookman.co.jp/shop/cooking/9784893088093/

レッツ 母子手帳改正

市販の牛乳とはまったく違う味だった。

たぶん餌と殺菌方法とホモゲナイズのせいだったのかもしれない。

学校では牛乳を飲めば背が伸びると言われて飲めない友達の分まで飲んだ。

牛乳で背が伸びるとしたらカルシウムではなくはホルモン剤などのせいだと思う。

今はいろいろ知ったのでチャイやお菓子をを作る時に低温殺菌のものを使うくらい。

こどもには牛乳アレルギーということで保育園でも飲ませていない。

かわりに三年番茶をよく飲んでいる

牛乳と給食に関する記事をまとめてみました。

『病気にならない生き方』

米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授

新谷弘実 著

より抜粋

市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる

油と並んで酸化の進んだ食物が、市販の牛乳です。

加工する前の生乳の中にはたしかにいろいろな「よい」成分が含まれています。炭水化物である乳糖を分解するエンザイムやリパーゼという脂肪を分解するエンザイム、プロテアーゼというタンパクを分解するエンザイムなどさまざまなエンザイムもたくさん含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、免疫調節作用などの効果があることで知られているラクトリフェリンも入っています。

しかし、市販の牛乳ではそうした「よいもの」は、加工される過程ですべて失われてしまっているのです。

市販の牛乳が作られる過程は、だいたい次のようなものです。まず牛のオッパイに吸引機を取りつけて搾乳し、それをいったんタンクにためます。そうやって各農家で集めた生乳をさらに大きなタンクに移し、かき回してホモゲナイズします。ホモゲナイズというのは「均等化」という意味です。では何を均等化するのかというと、生乳に含まれる脂肪の粒です。

生乳には約四%近い脂肪が含まれていますが、その大部分は「脂肪球」と呼ばれる小さな「粒」として存在しています。脂肪球は大きいものほど浮上しやすいため、生乳をそのままにしておくと脂肪分だけがクリームの層となって浮上してしまいます。私が子供のころに一、ニ度飲んだ瓶詰めの牛乳は、厚紙でできたふたを取ると、ふたの裏側にべったりと白いクリーム状の脂がついていました。それはホモゲナイズされていなかったため、運搬の過程で脂肪球が浮かび上がってしまったからです。

こうしたことを防ぐために、現在はホモゲナイザーという機械を用い、脂肪球を機械的に細かく砕いているのです。こうして作られたのが「ホモ牛乳」と呼ばれるものです。

ところが、ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。過酸化脂質というのは、文字どうり酸化しすぎた脂肪ということですから、別の言い方をすれば「ひどく錆びた脂」ということになります。

酸化した脂が体に悪いのは、油のところで、すでに述べたとうりです。

しかも牛乳の加工工程はまだ終わりません。ホモゲナイズされた牛乳は、さまざまな雑菌の繁殖を防ぐために加熱殺菌されることが義務づけられています。牛乳の殺菌方法は大きく分けて次の四つがあります。

?低温保持殺菌法ーーー62〜65度で30間加熱し殺菌する。一般的に「低温殺菌法」といわれる。

?高温保持殺菌法ーーー75度以上で15分間以上加熱し殺菌する。

?高温短時間法ーーー72度以上で15秒以上加熱殺菌する。世界的にもっとも一般的に用いられている殺菌方法。

?超高温短時間殺菌法ーーー120〜130度で2秒間(または150度で1秒間)加熱し殺菌する。

世界の主流は高温短時間法ですが、日本の主流は超高温短時間殺菌法です。何度もいいますが、エンザイムというのは熱に弱く、48度から破壊を起こし、115度で完全に壊れてしまいます。ですから、どんなに短時間であったとしても、130度もの高温にされた時点でエンザイムはほぼ完全に失われていまいます。

また、超高温にさらされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。そして、さらに問題なのが、タンパク質が熱性変質するということです。卵を長時間ゆでると黄身がポロポロになりますが、牛乳のタンパク質も同じような変化がおきているのです。熱に弱いラクトリフェリンも失われます。

こうして日本の市販牛乳は、健康を阻害する食物になってしまうのです。

牛乳は本来、子牛のための飲み物である

そもそも牛乳というのは、子牛が飲むためのものです。

したがって、そこに含まれる成分は、子牛の成長に適したものです。子牛の成長に必要なものが人間にも有効だとは限りません。

だいいち、自然界を見ればわかりますが、どのような動物でも「乳」を飲むのは、生まれて間もない「子供」だけです。

自然界で大人になっても「乳」を飲む動物など一つも存在しません。それが自然の摂理というものです。人間だけが、種の異なる動物の乳をわざわざ酸化させて飲んでいる。つまり、自然の摂理に反したことをしているわけです。

日本では学校給食で子供たちに強制的に牛乳を飲ませます。栄養豊富な牛乳は育ち盛りの子供によいとされているからです。しかし、牛乳と人間の母乳を似たようなものだと思っている人がいたら、それは大きな誤解です。

たしかにそれぞれに含まれている栄養素を並べてみると、似ているような気がします。タンパク質、脂質、乳糖、鉄分、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、ビタミンなど、牛乳にも母乳にもこうした同じような栄養素が含まれているからです。

しかし、その「質」と「量」は全然違います。

牛乳に含まれるタンパク質の主成分はカゼインと呼ばれるものです。これが胃腸にとっては消化しにくいものであることは、すでに触れたとおりです。牛乳には、そのほかに免疫機能を高める抗酸化物質「ラクトリフェリン」も含まれていますが、ラクトリフェリンの含有量は、牛乳より母乳のほうがはるかに多いのです。牛乳に含まれるラクトリフェリンの量が0.15%なのに対し、牛乳に含まれるラクトリフェリンはわずか0.01%です。

このように、牛の子供が飲むための牛乳と人間の子供が飲むための母乳では、もともと成分がまったく違うのです。同じ「子供」であっても種が違えば、必要なものは違うということです。ましてやそれが「大人」であればどうでしょう。

たとえば、牛乳に含まれるラクトリフェリンは、胃酸に弱いので、たとえ加熱処理されていない生乳を飲んだとしても、大人が飲めば胃酸で分解されてしまいます。これは母乳のラクトリフェリンであっても同じです。生後間もない人間の子供が、ボニーからラクトリフェリンをきちんと吸収できるのは、胃が未発達で胃酸の分泌が少ないからです。つまり、同じ人の「乳」であっても、成長した人間が飲むようには作られていないということです。

新鮮な生乳であったとしても、牛乳は人間が食物とするのにはふさわしくないということです。その「あまりよくない食物」である生乳を、私たちはホモゲナイズしたり、高温殺菌したりして、「悪い食物」にしてしまっているのです。そして、学校給食というかたちで、最愛のわが子に飲ませているというわけです。

もう一つ問題なのは、日本人には、乳糖を分解する「ラクターゼ」というエンザイムを充分にもっている人が非常に少ないということです。乳糖を分解するエンザイムは、腸の粘膜にあります。このエンザイムは、赤ちゃんのときにはほとんどの人が充分な量をもっていますが、年齢を重ねるごとに減っていきます。

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしたり、下痢をしたりする人がよくいますが、これはエンザイムが不足して乳糖を分解できないために起きる症状です。このエンザイムをまったくもたないか、もっていても非常に少ない人は「乳糖不対症」と呼ばれます。完全な乳糖不対症の人はそれほど多くいるわけではありませんが、エンザイムが不足している人は、日本人の約85%におよぶといわれています。

乳糖は、哺乳類の「乳」の中にだけ存在する糖です。本来「乳」というのは、生まれたばかりの子供だけが飲むものです。ラクターゼが不足している人が多い日本人でも、新生児のときは健康な赤ちゃんはみな充分なラクターゼをもっています。しかも、母乳に含まれる乳糖の量は約7%、それに対し牛乳に含まれる乳糖の量は約4.5%です。

乳糖を多く含む母乳を飲むことができる人間が、成長してそのエンザイムを失うということは、やはり成長したら「乳」は飲むものではないというのが自然の摂理だからだと私は思います。

ですから、どうしても牛乳の味が好きだという人は、ホモゲナイズされていない低温殺菌の牛乳を、ときどき飲む程度にしてください。そして、嫌いだという人や子供に対してけっして無理に飲ませないことです。

牛乳を飲んでもよいことは何もないのですから。

以上抜粋。

牛乳に書かれている脂肪分3.5以上きまりというのは外国の穀物と抗生物質を消費させる為のもので、消費者のためのものではないらしい。

牛を放牧して草などを食べさせると脂肪分がさがり出荷できない。3.5以上の脂肪分にするために室内で飼育し、もろこしなどの穀物類を食べさせる。そのように飼育すると病気になりやすい為に抗生物質も使うということになる。

牛乳は酪農家のためでも消費者のためでもなく子牛のためでもなく外国の穀物やクスリを消費させるための飲み物だということになる。

牛乳は嗜好品

子牛の余りを少しいただくぐらいがいいのかもしれない。

参考資料

内海聡 真弓定夫が語る真実の健康法

http://youtu.be/SznQ1appKUU

白砂糖、牛乳、加工食品

http://youtu.be/0grDTBVUXWw

時間があればこちら

真弓定夫先生「白衣を着ない・クスリを出さない小児科医」インタビュー

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

「粗食」のきほん

ごはんと味噌汁だけ、あればいい

佐藤 初女、幕内 秀夫、冨田 ただすけ

http://bookman.co.jp/shop/cooking/9784893088093/

レッツ 母子手帳改正

2013年06月28日

新嘗祭は品種改良のための古代農業の最先端技術だった。

日本にたくさんある神社。

そこで行われるお祭り。

ちゃんと意味があったみたいです。

人と自然

の

マ ツ リ

学校では教えない教科書

面白いほどよくわかる神道のすべて

日常の暮らしに生きる神道の教えと行事

菅田正昭 著

より抜粋。

新嘗祭は品種改良のための古代農業の最先端技術だった。

新嘗祭と「初穂」の奉納の意味

神道(カンナガラ)に独自なすぐれた特製を考えてみよう。そのために神道の原点に戻ると、「新嘗祭」というものがある。

その年の新穀を神に献上し、神ともにその新穀を共食する祭りのことを、伊勢神宮では神嘗祭といい、皇室や一般の神社では新嘗祭と呼んでいるもだ。その年の収穫を神に感謝し、合わせてあくる年の豊穣を祈念する祭りとしての意味をもっている。

その新穀がいわゆる「初穂」と称されているものだ。

ところが、初穂料という言葉があることから、この初穂のことを神社に捧げる金銭のようにかんがえる人もいる。しかし、ここでは文字どうりのイネの初穂の義である。すなわち、その年に最初に実った稲の穂だ。それも見事に実ったものをいう。

もちろん、その初穂を脱穀すれば、美味しいコメになるはずである。神様に差し上げるために、一番の出来栄えの米である。

しかし、奉納した米の全部を食べてしまうのではなく、神に捧げられた初穂は、じつは、のちに神様から返還されるのである。

初穂の神事を遺す〈おみどり祭り〉

こうした初穂を社殿に吊るしておく神事が遺っている。たとえば、瀬戸内海の広島県豊田郡の大崎下島(豊町と豊浜町)や、忽那諸島の愛媛県温泉郡郡中島町の中島・怒和島・二神島にはおみどり神事(おみどり祭り)と呼ばれるものが伝わっている。

とくに、二神島の宇佐八幡神社の秋祭りの宵宮の特殊神事の〈おみどり祭り〉はその本来の意義が忘れられているにもかかわらず、伝統の精神がよく保存されている。

この〈おみどり祭り〉という名称は、出雲から伝わったとされる「天蓋」という神楽が奉納されるとき、切紙で作られた天蓋(仏像などの上にかざられる笠状の飾りもの)を吊るす網が緑色であったことから名づけられた、と考えられている。

しかし、このオミドリは「お実取り」の義なのだ。それというのも、その緑色の網の中央に「米を入れた袋」がくくりつけらるからである。

二神島の場合、その袋は現在、菓子袋へと変化し、神事が終わったあと、子供たちに配布されているが、もともとは種籾を入れた袋であったらしい。

そして、このような米の袋のことをかつては「稲霊様」と呼んでいたようなのだ。言い換えれば、ここに初穂の霊魂が宿っているのである。

奉納の形で実践したきた稲の品種改良

この神事の古い形は、おみどりの神(すなわち稲霊様)を家に持ち帰って神棚の近くに吊るしたり、場合によっては一時期、田んぼの中に吊るしたりしたあと、それを翌年の種籾にすることにあった。

ちなみに、吊るしておくのは、ネズミに食べられないようにするためで、その初穂をあくる年の春に蒔く種籾として使う。

しかも、初穂というのは、自分の家の、あるいはその地域の田んぼのなかで、一番最初に実り、かつ美味しい、という遺伝子をもった米なのである。

つまり、毎年、初穂を神に捧げることは、知らず知らずのうちに、稲の品種改良をしていることになる。

とくに、冷夏や風水害を乗り越えて見事に実った稲の場合、新種である可能性もあるわけだ。

我々の先祖は、初穂を神々への奉納という形でその土地に適した稲の改良を実践してきたわけなのだ。

以上抜粋。

神社のシステムは調べてみるとほんとに良くできています。

神様をもてなすことが種の品種改良になっていたとは驚きでした。

小さいころは朝ごはんを食べる時は仏壇にお供えしてからとよく言われたけれどもそれもその様な意味があったように思えます。

2013年03月05日

長寿信州の野沢菜漬けレシピ

長寿の要因は漬け物とりんごをよく食べること

とにかく信州人は冬は豆炭コタツでお茶を飲みなながらりんごと野沢菜(フルータリアン、自然塩、植物乳酸菌)をたくさん食べる食べる食べる。

信州で一番売れている漬け物の本から野沢菜漬けのレシピを紹介します。

よかったら作ってみてください。

長野県大町市出身の料理研究家である横山タカ子さんの『作って楽しむ信州の漬け物』より

野沢菜漬け

毎年さりげなく、おいしい野沢菜を食卓に出せる主婦になれたらいいですね。本場野沢温泉村の漬物名人富井清子さんの漬け方が数ある方法の中で一番気に入っています。シンプルで飽きのこない味です。

かぶ付きの野沢菜が用意できる方は、かぶも一緒に漬けてみてください。意外なおいしさです。下漬けをしておくと、お菜洗いの際、茎が折れにくく扱い安くなりますが、省いても構いません。

材料

[下漬け]

野沢菜10kg

塩水(3%)野沢菜がかぶるまで

[本漬け]

塩 300g

水 樽の一割ぐらい

赤唐辛子 20g

煮干し 150g

昆布 100g

柿の葉 300〜400グラム

【作り方】

1 野沢菜は、かぶを落とし、葉先は切り落とさない。

2 野沢菜を洗わずに樽に入れ、かぶる程度に3%の塩水を入れる。お菜が浮かないように重石をし、ひと晩おく。

3 次の日、塩水から引き上げ、きれいに洗う。

4 樽の底に、樽の約1/10量の水を入れ、分量の塩の一部を加え、海水ほどの塩辛さにし、呼び水にする。

5野沢菜を葉先と、根の方を互い違い並べては、塩、赤唐辛子、煮干し、昆布、柿の皮をまんべんなくふりながら、繰り返し漬ける。かぶは適宜漬け込む。

6 押しぶたをして、野沢菜の役1.5倍の重石をのせる。

★水が上がったら重石は軽くすることがふっくらと、みずみずしく、すじっぽくない仕上がりにするコツ。野沢菜の表面から、3cmぐらいあるのが理想。1週間から10日でたべ始められる。

樽の扱い方

樽に水をいっぱいに張り、2、3日水が漏れていないか、確認する。水を切って、ふちから焼酎をたらし、まんべんなくゆきわたらせる。口をビニールで覆い、1日殺菌してから漬け始める。ふたも押しぶたも同様にしておく。

以上抜粋

うんまいよ〜

http://www.amazon.co.jp/作って楽しむ信州の漬物-横山-タカ子/dp/4784099018

せっかく作るのだから調味料も良いものを。

長寿の参考にこちらもどうぞ

ブログ天下泰平より

海の精とおすすめ調味料

http://tenkataihei.xxxblog.jp/lite/archives/51847531.html

日本人には塩が足りない!

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

できれば避けたい漬け物の素とか

ようするに化学調味料のこと

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e446908.html

麻でさらに長寿

http://www.ooasa.jp/index.php?bama-cafe

2012年03月01日

放射能に負けない身体の作り方

日本の食事には菌の活躍が欠かせません。

味噌、醤油、漬物、酒、納豆、鰹節、干し柿…。

本棚にあった菌に関係ありそうな本をひっぱりだして調べると酵母菌、乳酸菌、麹菌、マコモ菌いろいろありました。

一番簡単にできそうなのは飯山一郎さんのブログにあるとぎ汁乳酸菌の作り方

2ℓのペットボトルに玄米一合、黒糖60g、粗塩20g、水1.8ℓをいれて暖かいところに置けば2、3日でできるそうです。

これは自分も試してみましたが簡単にできます。

しゅわしゅわに発酵しました。

ただしこたつの中でペットボトルの蓋がとれてしまいました。

注意してください。

飲んだりスプレーしたりして使います。

お腹の調子が格段によくなります。

発酵食品は腸内環境を整え、抗酸化物質となり、腸管からカルシウムの吸収を促進し、放射能物質を腸管で捕らえて排泄するのに役立つそうです。

日本の伝統的な発酵食品を手作りして食べるのが一番いいのかもしれません。

ちなみにヨーグルトよりも野沢菜の乳酸菌のほうが強いし野沢菜は塩がきいていてよいのですがヨーグルトは砂糖が入っているのは良くありません。

いつものことですが、砂糖は控えたほうがいいです。

家族のための「 放射能を解毒する」食事より引用。

砂糖はガンを引き起こす

砂糖や精製デンプンの摂取により引き起こされる高血糖は子どもたちの脳に悪い影響をおよぼすだけではありません。「秋月式栄養療法」も、ガンの食事療法として名高い「ゲルソン療法」も砂糖の摂取を禁じています。

その理由は、高血糖がガンを引き起こすからです。高血糖は糖尿病の大きな原因になりますが、

糖尿患者がかかりやすい病気として、心筋梗塞や脳卒中よりも、ガンが挙げられます。

高血糖がガンを引き起こす理由は3つあります。

①がん細胞は血液中のブドウ糖から、増殖のためのエネルギーをえています。ガンはブドウ糖が大好物なのです。

②高血糖は「活性酸素」を発生させます。活性酸素がガン細胞を増やすことはこれまで述べてきたとうりです。

③高血糖は酸素不足を、ひきおこします。酸素の足りない環境で、ガン細胞は成長しやすくなるのです。

つまり、高血糖は放射性物質と同様に活性酸素を発生させ、DNAにダメージを与えて、最終的にがんを発症させます。「脱・放射能」という観点からも、出来るだけ砂糖を減らしてください。

そうはいっても、子どもたちは甘いものが大好きですから、完全に砂糖抜きというわけにもいきませんね。ほんの少量だけならいいのです。たくさん食べさせてはいけません。とくに放射性物質の内部被爆が起こったあとで子どもに砂糖や小麦、牛乳などのアレルギーを引き起こしやすい食べ物を与えると症状が悪化するので要注意です。

日本にはこんなにすごい人がいた。

日本最初のエコロジスト

粘菌学者 南方熊楠

1929年(62歳)、昭和天皇が田辺湾沖合いの神島(かしま)に訪問した際、熊楠は粘菌や海中生物についての御前講義を行ない、最後に粘菌標本を天皇に献上した。戦前の天皇は神であったから、献上物は桐の箱など最高級のものに納められるのが常識だったが、なんと熊楠はキャラメルの空箱に入れて献上した。「アッ」現場にいた者は全員が固まったが、この場はそのまま無事に収まった。側近は「かねてから熊楠は奇人・変人と聞いていたので覚悟はしていた」とのこと。後年、熊楠が他界した時、昭和天皇は「あのキャラメル箱のインパクトは忘れられない」と語ったという。

※1962年、昭和天皇は33年ぶりに和歌山を訪れ、神島を見てこう詠んだ「雨にけふる神島を見て 紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ」。

http://kajipon.sakura.ne.jp/kt/haka-topic32.html

豆乳ヨーグルトなどいろいろな情報があります

乳酸菌のスペシャリスト

たたかう老人 飯山一郎のlittleHP

http://grnba.com/iiyama/

2011年08月06日

手作りのススメ

はじめてソーセージを作ってみた。

美味しんぼで「五十年目の味覚」というエビスビールとソーセージのお話しに影響されたのだ。

前編

http://ns.oishimbo.jp/modules/weblog/details.php?blog_id=10160101

後編

http://oishimbo.jp/modules/weblog/details.php?blog_id=10160102

そこに登場するエビスビールと手作りソーセージがたまらなくおいしそうだったので、いつかソーセージ作ろうと思っていた。

そしてついにソーセージキットをネットで購入。

http://www.pakumogu.com/shopping/sausagekit.html

「自家製のススメ」のレシピで作ってみることにした。

地元のお肉屋さんで豚バラを挽肉にしてもらった。

スパイスにセージを入れて、一番大事なお塩は長崎・平戸島 原産の慈眼の塩をつかった。

とげとげした塩気ではなく穏やかで深い味でほのかな甘みも感じられる

http://www.nagasaki-jigendo.com/

そして出来上がった初めての手作りソーセージ

名前をつけてみた。

☆HAPPY BIRTH CAFEのソーセージ 生&スモーク

厳選した材料を使用しております。化学調味料、砂糖、添加物は使用しておりません。保存温度に注意してお早めにお召し上がりください。

ホットドッグにするとエビスビールやアイスコーヒーとよく合います。

仲間とのアウトドアやBBQにぜひどうぞ。

肉類の常食はできるだけ避けましょう。

ソーセージについてのお問い合わせ先、作り方→http://happybirthcafe.naganoblog.jp/

こんな感じになるかもしれない。

手作りソーセージは肉の味が噛むたびに変化しておいしい。

生は時間で味が変化していくしスモークの香りも面白い。

いろんなイメージが湧いてくる。

手作りは材料を全部選べるのも魅力。

使いたくない化学調味料や砂糖を使わないで作れる

両方とも中毒性があるが市販品にはほとんど入っている。

とくに子どもたちにごはんを作るママには知っていないと子どもを害食から守れない

スーパーやコンビニの食品表示を見てみるとほとんどの食品に化学調味料(アミノ酸等)や砂糖(白砂糖)が入っている。

おいしくするためではなく中毒にして買い続けさせるためである

かわいいキャラクターやお子様メニューで子どものころから精神と肉体的を支配する

慣れ親しんだ味や思い出は無意識に深く入りこみ、大人になってからも通い続けるようになっいくのだ。

それから身を守ろるためには手作りがどうしても必要となってくる。

いちいち疑いながら食品表示を見なくても安心してお買い物ができる世の中にしたい。

一度作ってみると簡単にできる。

安全でおいしい手作りソーセージ。

オススメです。

避けたい砂糖と化学調味料について

砂糖の危険性

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e749302.html

化学調味料の危険性

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e446908.html

突然死と化学調味料 /アスパムテーム

http://www.thinker-japan.sakura.ne.jp/

手作りをしてこれらの危険から身を守りましょう!

2011年06月04日

白砂糖は魔薬!?脱シュガーハイ

自分で料理をする時にとくに使わないようにしている物があります。

それが白砂糖、あと化学調味料(アミノ酸等、旨味調味料、ほんだしなどなど)

白砂糖や化学調味料はある意味では原発や覚醒剤と同じぐらい危険だと思っているからです。

危険という認識がないことがいちばん怖いところです

白砂糖は現代の食品にはたくさん使用されているにその危険性があまり語られません。

放射能のように小さな子どもへの影響が心配です。

とくに子どもは甘いのが大好きです。

喜ぶからといって与え過ぎていると知らないうちに白砂糖中毒になり病気の大きな原因をつくってしまいます。

とくにお母さんたちに白砂糖の危険性を知っていただき子どもや家族を危険から守ってほしいとおもうので、白砂糖についての情

報をここからどうぞ。

子どもたちを白砂糖の被爆から守ってあげてほしいとおもいます。

白砂糖を説明してあるブログ

http://plaza.rakuten.co.jp/kennkoukamukamu/diary/200911020001/

砂糖の歴史は地球破壊と人体破壊の歴史

http://www.kaiten.jp/syokuji/satou.html

対策として自然塩をじょうずに使うと素材の甘みが引き出せ砂糖がいらなくなります

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

*三温糖も白砂糖の仲間です

おやつに焼き芋に自然塩をかけてたべる冬山の仲間たち

ナチュラルシュガーハイにごきげんです。

シュガーハイは控えめに。

2011年05月20日

食の安全の根本問題

食の安全の根本問題

ある本より引用

最近では科学が発達して、食品添加物を、はじめとする化学物質が、細胞レベルで人間の意識へと影響することがわかってきた。しかも味覚失調症になると、化学添加物の味しかおいしく感じなくなってしまう。

しかしながら目先の利益を追求するエゴ的資本主義社会では、本当の情報は流さない。物心ついたころからハロウィンで化学的に砂糖漬けにして、やがて病気になると今度は化学薬品漬けにして、次は同じ傘下の医療業界が稼ぐことになる。

国際コングロマリットではメデイアも同じ傘下にあるので、ハロウィンでのお菓子の宣伝をしながら片方では医薬品の広告を流すというわけだ。

中国から輸入された加工食品の残留農薬や食品の不正表示などが問題となったことはまだ記憶に新しいが、様々な加工食品添加物に使われている大量の化学食品添加物による人体への悪影響は、情報として絶対にら流れない。

実はこれこそが食の安全の根本問題なのだ。アメリカでもレイチェル・カールソン著『沈黙の春』で、化学物質による女性ホルモン作用による生物種の絶滅危機の実態が明らかにらされたが、商業メディアの特性上、アメリカだけではなく日本でも公共の電波では流れない。こうしたケースは「読書」による地道な情報収集の大切さを教えてくれる。

☆方向転換したある営業マンの実話

このような中、日本人にはアインシュタインも絶賛した、その特性である「誠」の大和心(ヤマトごころ)がまだ残っているため、希望がある。ヤマトごころとは、近代資本主義的競争社会に蔓延してきた、自分だけ、今だけ、お金だけというエゴ的生き方の対局に位置するもので、金も名誉もいらず自分の信じた大義のために精神誠意全力を尽くす生き方そのもののことだ。その一例を紹介したい。

食品添加物の扱いで、売り上げナンバーワンだった営業マンがいる。

その人安倍司氏は某総合商社食品課の元営業マンで、特に彼の開発した肉団子では、その利益で10階建てのビルがたつほどだった。彼は子供の誕生日だったある日、我が家の食卓をみて愕然とした。彼が開発した食品添加物の塊である肉団子が、食卓一杯に盛りつけされていた。子供の好物らしい。

思わず「それは食べちゃダメ」と言ったそうだ。

安倍氏は、人の不幸(病気)で自分の幸せをつかむという矛盾を改めて思い知らされ、翌日会社に辞表を提出。『食品の裏側』(東洋経済新報社)という本で食品添加物の実体を明らかにして、現在、講演活動などで食品添加物の本当の情報と本来の日本の「食」の啓蒙活動をしている。

もしすべての日本人が、安部しのような意識改革ができれば、日本はエコ最先進国と言われるドイツ以上に人間的に進化した資本主義、いわゆる「共生主義」へと脱皮し、世界の人々の期待に応える指導国となる可能性がある。

おわり。

サムライ山本太郎

http://www.youtube.com/watch?v=F_39VGIPhcU

世界のどこかで誰かが不正な目にあっているとき、痛みを感じることができるようになりなさい。これが革命家において、最も美しい資質です。

チェ・ゲバラ

子供たちへ送った最後の手紙より

かっこいいですよね

ある本より引用

最近では科学が発達して、食品添加物を、はじめとする化学物質が、細胞レベルで人間の意識へと影響することがわかってきた。しかも味覚失調症になると、化学添加物の味しかおいしく感じなくなってしまう。

しかしながら目先の利益を追求するエゴ的資本主義社会では、本当の情報は流さない。物心ついたころからハロウィンで化学的に砂糖漬けにして、やがて病気になると今度は化学薬品漬けにして、次は同じ傘下の医療業界が稼ぐことになる。

国際コングロマリットではメデイアも同じ傘下にあるので、ハロウィンでのお菓子の宣伝をしながら片方では医薬品の広告を流すというわけだ。

中国から輸入された加工食品の残留農薬や食品の不正表示などが問題となったことはまだ記憶に新しいが、様々な加工食品添加物に使われている大量の化学食品添加物による人体への悪影響は、情報として絶対にら流れない。

実はこれこそが食の安全の根本問題なのだ。アメリカでもレイチェル・カールソン著『沈黙の春』で、化学物質による女性ホルモン作用による生物種の絶滅危機の実態が明らかにらされたが、商業メディアの特性上、アメリカだけではなく日本でも公共の電波では流れない。こうしたケースは「読書」による地道な情報収集の大切さを教えてくれる。

☆方向転換したある営業マンの実話

このような中、日本人にはアインシュタインも絶賛した、その特性である「誠」の大和心(ヤマトごころ)がまだ残っているため、希望がある。ヤマトごころとは、近代資本主義的競争社会に蔓延してきた、自分だけ、今だけ、お金だけというエゴ的生き方の対局に位置するもので、金も名誉もいらず自分の信じた大義のために精神誠意全力を尽くす生き方そのもののことだ。その一例を紹介したい。

食品添加物の扱いで、売り上げナンバーワンだった営業マンがいる。

その人安倍司氏は某総合商社食品課の元営業マンで、特に彼の開発した肉団子では、その利益で10階建てのビルがたつほどだった。彼は子供の誕生日だったある日、我が家の食卓をみて愕然とした。彼が開発した食品添加物の塊である肉団子が、食卓一杯に盛りつけされていた。子供の好物らしい。

思わず「それは食べちゃダメ」と言ったそうだ。

安倍氏は、人の不幸(病気)で自分の幸せをつかむという矛盾を改めて思い知らされ、翌日会社に辞表を提出。『食品の裏側』(東洋経済新報社)という本で食品添加物の実体を明らかにして、現在、講演活動などで食品添加物の本当の情報と本来の日本の「食」の啓蒙活動をしている。

もしすべての日本人が、安部しのような意識改革ができれば、日本はエコ最先進国と言われるドイツ以上に人間的に進化した資本主義、いわゆる「共生主義」へと脱皮し、世界の人々の期待に応える指導国となる可能性がある。

おわり。

サムライ山本太郎

http://www.youtube.com/watch?v=F_39VGIPhcU

世界のどこかで誰かが不正な目にあっているとき、痛みを感じることができるようになりなさい。これが革命家において、最も美しい資質です。

チェ・ゲバラ

子供たちへ送った最後の手紙より

かっこいいですよね

2011年03月16日

放射能から身を守る食べ物

もしも被爆したら。。。

1945年長崎に原爆が投下され多数の方が放射能を浴びて亡くなられました。その中で放射能による被害を免れた、爆心地から1km程度のところにあった聖フランシス病院内科部長であった秋月博士の体験されたことが、下記URLで紹介されていますので、是非ご参照ください。秋月博士や救助にあたった人すべてが強烈な放射能を浴びながらも原爆症になることはなく、助かったそうです。秋月博士は最近までご健在でした。それは、玄米、味噌汁、昆布などの海草類からなる伝統的日本食を摂ることによって、体内の毒物を排出することができたからです。一般に塩辛いものは身体に悪いとされますが、強烈な放射能に晒された非常事態下、秋月博士は味噌汁は塩分を濃くし、できるだけ辛くするように指導しました。そして甘い砂糖の使用は一切厳禁とした食事の結果、救助に当ったすべての人が放射能の被害から免れることができたとのことです。

http://otsukako.livedoor.biz/lite/archives/51760768.html

現代食は塩切れ砂糖漬けになっています

白砂糖は市販品、外食の多くに使用されているので注意が必要だと思います。表示を読んてください。

正しい知識を得て手作りを心がけ放射能から身を守る食べ物を選んでください。

下の本を参考にしてみてください。より詳しい理解が得られると思います。

「日本人には塩が足りない」 村上譲顕 (著)

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

「白砂糖は麻薬⁉」 医学博士 真弓定夫 (監修)

そして最後は食べ物にかかわるすべてへの感謝の気持ちが放射能から身を守ってくれるのではないかと思います。

いただきます。いただきました。ご馳走さまでした。

1945年長崎に原爆が投下され多数の方が放射能を浴びて亡くなられました。その中で放射能による被害を免れた、爆心地から1km程度のところにあった聖フランシス病院内科部長であった秋月博士の体験されたことが、下記URLで紹介されていますので、是非ご参照ください。秋月博士や救助にあたった人すべてが強烈な放射能を浴びながらも原爆症になることはなく、助かったそうです。秋月博士は最近までご健在でした。それは、玄米、味噌汁、昆布などの海草類からなる伝統的日本食を摂ることによって、体内の毒物を排出することができたからです。一般に塩辛いものは身体に悪いとされますが、強烈な放射能に晒された非常事態下、秋月博士は味噌汁は塩分を濃くし、できるだけ辛くするように指導しました。そして甘い砂糖の使用は一切厳禁とした食事の結果、救助に当ったすべての人が放射能の被害から免れることができたとのことです。

http://otsukako.livedoor.biz/lite/archives/51760768.html

現代食は塩切れ砂糖漬けになっています

白砂糖は市販品、外食の多くに使用されているので注意が必要だと思います。表示を読んてください。

正しい知識を得て手作りを心がけ放射能から身を守る食べ物を選んでください。

下の本を参考にしてみてください。より詳しい理解が得られると思います。

「日本人には塩が足りない」 村上譲顕 (著)

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

「白砂糖は麻薬⁉」 医学博士 真弓定夫 (監修)

そして最後は食べ物にかかわるすべてへの感謝の気持ちが放射能から身を守ってくれるのではないかと思います。

いただきます。いただきました。ご馳走さまでした。

2010年08月02日

おいしいトマトの作り方

小さな頃から強制的に畑仕事をさせられたので「苗作りはこんな感じ」というイメージはなんとなくありますがやってみると失敗ばかりでした。

小学校の頃、メロンの苗を庭に植えてみたり、河川敷の畑に一本のトマトを植えてみたりした記憶があります。

メロンは失敗、トマトは実が大きくなり始めた頃に洪水になり流されてしまいました。

なぜ失敗したのかもわからない状態のまま興味喪失。

野菜作りに興味をもち始めたのは料理をするようになってから。

おいしい料理をつくるにはおいしい野菜が必要だと思っだ時にはじめて食とつながる農に興味を持ちました。

それからは本を買ったり、講演会に行ってみたり学びが遊びになりました。

トマトについてはパスタが好きで興味をもちました。

ラ・ベットラの落合シェフの本のレシピを使い、実家の採れたてのトマト豚バラの塩漬けで作ったパスタが本当に美味しくて感動したのを覚えています。

おいしいトマト作りのコツは肥料をやらない、水をあげない

トマトは南米アンデス地方が原産地(写真1)

もともと岩がゴロゴロして肥料気もなく雨も少ない所の植物

とくに日本の梅雨などはトマトにとって好ましくなく雨除けをしたりハウスの中で水分を抑えて栽培します

また肥料(とくに窒素)や水が多いと茎や葉ばかり大きくなり病気になりやすく実も着きにくくなります

人間でいえば栄養過多で糖尿病になってしまう感じでしょうか。

農家によってはトマト作りのためにハウスの中の肥沃な土を外へ出し山の肥料気のないゴロゴロとしたような土を入れたりする人もいるようです。

写真2、3は家の畑で盗撮&盗食(見つかると怒られる)

葉っぱがチリチリになり枯れているよいな感じですがこれがトマトの正しい作り方なようです。

完熟の真っ赤なトマトで作るポモドーロや卵との炒めもなど火をいれたのが好きです

でもやっぱりその場で食べるのが一番好き

おいしそうなのを選んでぱくり!

野菜作りに良い本の紹介です

木村さんと赤峰さん永田さんの本がお勧めです

参考にして自分流の栽培方法を見つけてみてください

マイ自給率の向上にぜひ来年はぜひチャレンジしてみてください。

2010年04月16日

化学調味料の危険性

「ニセ情報退散!マスコミとお金は人の幸せをこうして食べている」

THINKER著より

化学調味料・うまみ調味料・アミノ酸等・タンパク加水分解物の毒性についてp362

以前には、あまり見られなかった数々の神経系の病気が世界で急増しています。アルツハイマー病、自閉症、多動症、パーキンソン病などの様々な神経変性病です。これらの病気がいまでは当たり前になっていますが、これは恐ろしいことです。神経科学の研究論文をいくら読んでも、これらの病気の原因については解明されていません。専門家でさえ、なぜこれらの病気が増え続けているのかわかっていない状況なのです。原因が

特定できないのは、我々の身の周りにあるれる毒性物質の種類が多いからです。

例えば、水銀やアルミニウム、農薬、除草剤は、これらの神経変性病と関連性があることがわかっていますがどれが原因か特定できません。しかし、よくみるとそれらの化学物質が、脳に与える仕組みはみな同じです。すべて興奮毒性のメカニズムなのです。私たちの身の周りにあふれるこれらの毒物に加えてグルタミン酸ナトリウムやアスパルテームなどその他や神経毒が食品から体内に取り込まれることで、脳内の興奮毒性が驚異的に加速されます。その結果として、現在のようにアルツハイマー病、自閉症、多動症、パーキンソン病などのあらゆる種類の神経変性病の蔓延がみられるのです。

グルタミン酸の受容体、脳や脊髄などにある中枢神経系のシナプス(神経細胞)に多く存在していますが、さらに研究では、それらが中枢神経だけでなく体内の全ての臓器や組織に存在することがわかっています。食堂から大腸まで全ての消化器系にもおびただしい数のグルタミン酸受容体があるのです。また、心臓の刺激伝導系や肺、卵巣、精子まで含むすべての生殖器系、副腎、骨、膵臓までもグルタミン酸の受容体で活動が制御されていることもわかっています。それらの体内に分布するグルタミン酸の受容体は脳内のものとまったく同じ働きをしています。その結果、化学調味料入りの食事をした後には、グルタミン酸の血中濃度が非常に高くなり、体内の全てのグルタミン酸受容体が刺激されます。

そして現在、心臓突然死が増えています。もし、化学調味料を含む食事とアスパルテーム(グルタミン酸と同じ興奮性神経毒)入りドリンクを飲んだ直後にとても激しい運動をしたらどうなるでしょう。心臓にあるグルタミン酸受容体が強く刺激され、人によっては、心臓突然死を起こすでしょう。心臓突然死は二つの原因でおきます。不整脈と冠動脈攣縮です。そのどちらもグルタミン酸によって起きます。死亡診断医もこれらの情報を知りません。耳にしたことがないのです。

ー中略ー

また、興奮性神経毒はがん細胞の成長と転移を劇的に促進することも最近になって判明しました。実際にある研究者ががん細胞がグルタミン酸との接触でしげきされて、動き回ることをかんさつしています。化学調味料の成分であるグルタミン酸ナトリウムも同じようにがん細胞を活性化し、がんの転移を促します。体内でグルタミン酸濃度が上がるとがん細胞はたちまち広がるのです。

ー中略ー

以上がブレイロック博士の主張だが、みなさんはどうおもわれるだろう。

日本が世界に誇る世紀の大発明であり、今やほとんどの加工食品に使われているうまみ調味料。いくら食べても健康上の問題はないとする国や大企業。それに対して、あらゆる面でその毒性を証明できると主張するひとりの脳神経外科医。どちらが真実を語っているのだろうか。

何が真実かわからないにせよ、アルツハイマーの老人や多動症や自閉症の子供は増えている現実がある。自分の健康は、

自分に責任がある。私は、これらの情報を知ってからはうまみ調味料(アミノ酸等)やタンパク加水分解物の入った食品は食べないようにしている。外食も極力避けている。しょうゆも安物のアミノ酸調味料入りのものは買わずに、高くても本物のしょうゆを買うことにしている。そして、不思議なことに味覚が元に戻ったのか、最近ではうまみ調味料の入った食べ物を何かの機会に口にすると、

その不自然な味に気がつくようになった。

読者のみなさんに賢明な選択をしていただくために最後にひとつ情報を補足しておきたい。

アスパルテーム製造企業モンサントはロックフェラー財閥の企業である。そして、グルタミン酸ナトリウム生産世界一を誇る「味の素株式会社」の主要株主は、ロックフェラー財閥の

銀行である。そして、日本の医学界は、もともとロックフェラー財団の寄付で設立されている。また、ロックフェラー財団は六代にわたってロスチャイルド家が運営している

2010年03月25日

塩の真実

家族の食事を作るママ、飲食関係者、栄養士、調理師、医師の方は必読の書です

自然界のルールから外れた食べ物や迷信は、知らないあいだに大切な人を病気にしている可能性があります

とりあえず今までの常識を横に置いて読んでほしい一冊です

食に関わるすべての日本人へ

塩の真実

『日本人には塩が足りない!』

ミネラルバランスと心身の健康

村上譲顕 著

東洋経済新報社

より抜粋

はじめに

今の日本人には塩が足りません。

このようにいうと、だれもが驚きます。

それもそのはずです。

世をあげての減塩ブーム。日本列島、津々浦々、お年寄りはもちろん、幼稚園・保育園の子どもまでが「塩からい食事は体に悪い!」と、いっせいに思いこんでいるのですから。

しかし、だからこそ、私はあえて「日本人には塩が足りない!」と強く世に訴えたいのです。

今、健康の悩みをかかえている人、それはもしかしたら「塩不足」で起こっているかもしれないのです。

念のため申し上げますが、「塩が足りない」というのは、何も比喩的な意味あいではありません。元気がなくて、意思がはっきりしない人のことを「塩気の抜けた人」などといういい方をしますが、そういったイメージ的なことではなく、本当に食事からとる「塩」が不足しているのです。

私はひょんなきっかけから、塩の普及活動にかかわることになり、現在は「NPO法人日本食用塩研究会」と、「海の精株式会社」の代表をつとめています。

ひとつ、おもしろいお話をご紹介しましょう。

小社の製塩場が伊豆大島にあります。現場で働く人たちは体を使いますから、夏などはかなり汗をかきます。汗で水分と塩分が失われるため、その補給のために、水だけでなく塩もしっかりとります。パートさんたちも、検品のたびに塩の味見をします。ふつうの人が見ると、びっくりするくらい塩をとっています。

どちらの会社もそうでしょうが、わが社も社員の健康診断を実施しています。

製塩場で働く社員(パートも含めて)は現在で四0名ほどですが、これだけ塩をとっているにもかかわらず、中高年もかなりいるにもかかわらず、ほとんどの人は正常血圧です。

検診結果を伝えにいらした保健師さんが「こちらの会社のみなさんは、とても優秀ですね」と大いにほめてくださったほどです。でも、そのあとの言葉がふるっていました。

「今後もこの調子で、減塩にはげんでくださいね!」

これを聞いた生産長は一瞬、言葉につまったそうです。

(うちのは塩の会社なんだけどなぁ…)

(だれも減塩なんかしていないんだけどなぁ…)

心のなかで苦笑いをしつつ、保健師さんを見送ったそうです。

今の日本人はみんな塩についてとんでもない誤解をしているのです。

塩は人間の体に欠かせないものです。特別な場合を除き、減塩などせずにしっかりとらなければならないのです。無理な減塩による塩不足によって、多くの人が「健康障害」を起こしているのに、だれもそのことに気づいていません。

この件については、のちに紹介するように、多くの良心的な医師たちが警鐘を鳴らしています。巻末の賛同メッセージを寄せてくださった石井仁平先生も、塩不足の害を訴える医師のひとりです。

日本人はいつから塩のありがたみを忘れてしまったのでしょう。

それどころか、高血圧を引きおこし、体をこわす元凶と、塩を目のかたきにする始末です。

しかし塩は本来、そんな扱いを受ける存在ではありません。塩は人間にとって、「いのちの源」なのです。そして私にとっての塩は、自分の体と心を救ってくれた命の恩人的な存在です。

どうか塩を誤解しないでいただきたいのです。

みなさんに、いかに塩が私たちに必要なものであるか、そして塩をしっかりととることが、いかに健康づくりに大事かということを知ってほしいのです。

いのちの源であるしおを敬遠してどうして健康体を維持できるでしょう。体は塩を必要としているのに、「体に悪い」と思いこんで、不自然に減塩し、おいしくない食事でがまんしているなんて、間違っています。

人間、塩をしっかりとらないとダメなのです。塩不足は健康をそこないます。

本書が世に出ることにより、ひとりでも多くのみなさんが塩についての誤解をとき、健康を取りもどしてくれることを願ってやみません。

NPO法人日本食用塩研究会代表理事

海の精株式会社代表取締役

村上譲顕

「本物の塩」と塩化ナトリウムは違う

ここで「塩」についてきちんと定義しておきたいと思います。

いったい、塩とは何でしょうか?

おそらく、ほとんどの人が「塩」と「食塩」は同じものと思われているでしょう。また化学を勉強会された方は、「食塩とは塩化ナトリウム(NaCl)のことである」と認識されていると思います。ある辞書には「塩とは塩化ナトリウムの俗称である」とさえ書かれていました。

しかし塩には、塩化ナトリウムだけが含まれているわけではありません。

古来、日本において塩(自然海塩)は、海水をまるごと凝縮して作るものでした。

そうやってできた塩には「主成分」である塩化ナトリウムのほかに、いわゆる「にがり」の成分である塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、塩化カリウムや、硫酸カルシウムなどの「少量成分」が含まれていました。

また、そういう塩には「微量成分」として、さきに述べたような海水中のさまざまなミネラルが含まれています。現在の技術ではまた分析できていなかったり、科学的に必要性が証明されていない微量成分も、将来的には必ず発見され、解明されるはずです。

このさまざまなな「海のミネラル集合体」こそが、「本来の塩」なのです。

それがいつ、なぜ「塩化ナトリウムの俗称」になってしまったのか。

さきにも少し述べましたが、昭和四十六(一九七一)年、法律によって、塩田による伝統的な塩の製法が廃止され、「イオン交換膜法」という化学工業的な製法に切りかえられました。この方法では、海水中のナトリウムイオンと塩素イオンを抽出することを目的としているため、塩化ナトリウムの純度が高くなりやすく、大切な少量・微量のミネラルは排除されています。

「不純物」こそが「有用なミネラル」である

現在、塩事業センターが販売する『食塩』(商品名)は塩化ナトリウムの純度が99%以上と定められています。また、輸入の天日塩を精製加工した『精製塩』(商品名)の塩化ナトリウム純度も99%以上です。

そもそも明治時代、塩の専売制度をはじめたときに「塩=塩化ナトリウム」と考えたことが「塩化ナトリウムの純度がたかいほど高品質な塩である」という「迷信」を作り出してしまったのです。

しかも、このときに「塩化ナトリウム以外のミネラルは不純物である」と誤った認識が広まってしまったのです。

しかし、私たちにいわせれば、その「不純物」こそが生き物にとって「有用なミネラル」なのです。

塩の主成分はナトリウムですが、それはあくまでも主成分であって、「塩そのもの」ではありません。

「米」主成分は「デンプン」です。しかし、「米=デンプン」だとは、だれも思ってないですよね。それとまったく同じことが「塩」と「塩化ナトリウム」にもいえるのです。

本書で「塩」(または「自然海塩」)とは、海水を自然に濃縮したもので、「塩化ナトリウムだけでなく、海水中のさまざまなミネラルをバランスよく含んだ塩」をさしています。

それに対して「食塩」とは、「塩化ナトリウムの純度が高くて、ほとんどほかのミネラルを含まない塩」または「塩化ナトリウムそのもの」をさすこととします。

みなさん「海」という文字をよく見てください。

海という漢字は、「水」「人」「母」の三つの字から成りたっています。つまり、「ひとの母なる水」という意味もあるのではないでしょうか。

海は地球の生命のふるさとです。生き物は海から生まれてきました。いのちが海で発生したことを考えると、海水に私たちが生きていくのに必要なミネラルがすべて、バランスよく含まれていると考えてもいいのではないでしょうか。

つまり塩こそは私たちの「いのちの母なる海のエキス」なのです。

私たち人間は、塩をとることによって、細胞が生活する体内環境をうまく保つことができるのです。

元・名古屋市立大学教授の青木久三先生は、『逆転の健康読本』(PHP研究所)のなかでこのように書かれています。

「人間は海から生まれてきた動物園です。血液の成分表だって、驚くほど海水のそれと似ています。すなわち人間は一%の塩漬け生物であるともいえるのです。それが塩なしでは生きられるはずがありません」

もし塩が体に悪いというならば、なぜ人間は有史以前から塩をとってきたのでしょうか。

古今東西、塩は世界中で大切にされてきました。

給料を意味する「サラリー(salary)」という言葉は「塩」に由来しています。

日本でも、生活を立てるのに必要な費用のことをさす「米塩の資(べいえんのし)」という言葉があります。

戦国時代、海のない甲斐の国(山梨県)で駿河(静岡県)からの塩の道が断たれたとき、塩がなくては生きていけぬと領民がパニック状態になりました。ところが仇敵だった越後(新潟県)の上杉謙信が海水の武田信玄に塩を送ったのです。この話は「敵に塩を送る」として、後世によく知られています。

人間は海の恵である「塩」を軽視して、健康になれるはずがないのです。

塩不足で起こる症状

塩の不足はさまざまな症状をひきおこします。以外、まとめて列挙してみましょう(なお、塩不足は下記のような症状の原因になりますが、塩不足だけが原因とは限らないので、ご留意ください)。

*食欲不振

*しゃっくり、げっぷ、吐き気

*下痢、便秘、腹痛

*胃下垂、胃弱、胃潰瘍

*貧血、低血圧、めまい

*冷える、寒がる

*頭痛、肩こり、腰痛

*動悸、息切れ

*性欲減退、インポテンツ

*生理痛、生理不順、不妊

*抜け毛、フケ、歯ぐきからの出血

*筋力低下、倦怠感、無気力

*ストレスに弱くなる、こわがる

*もの忘れ、認知症、うつ、ひきこもり

*視力低下、ドライアイ

*熱中症、むくみ

私たちの体は細胞でできていますが、この細胞の働きをコントロールしているのがミネラルです。

血液中の四大ミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)はそれぞれ拮抗関係にあると述べましたがナトリウムとカルシウムが「しめる」「固くする」「温める」など、マグネシウムとカリウムが「ゆるめる」「柔らかくする」「冷やす」などの働きをしているというのが私の仮説です。

何らかの理由で体内ミネラルのバランスが乱れると、この「しめるーゆるめる」「固くするー柔らかくする」「温めるー冷やす」の力関係がうまく働かなくなります。

例えば胃の場合、細胞がゆるみっぱなしになると「胃下垂」になります。腸の場合、ゆるみすぎると「下痢」、しまりすぎると「便秘」になります。ただし、さきに述べたように、慢性的なゆるみからくる便秘もあります。この場合は、腸の力がゆるんで押しだす力がないために起こります(今の日本人、特に女性にはこちらのほうがおおいようです)。

またさきほどの生理痛もそうですが、内臓の痛みはすべて「温める力」が弱いか、「冷やす力」が強いから起こると考えてもいいと思います。つまり痛みをともなう症状の多くは、塩不足に起因しているのです。

塩不足で起きる症状には、ゆるむ、だるい、しびれる、冷える、痛い、力がない、血の気がない、こわがる、忘れる、ぼける、…といった特徴があります。

本来の伝統食を取りもどそう

私たち心身は食べ物によって作られます。何を食べるかは、その人の選択に自由です。でもだからこそ、真剣に選択してほしいと思うのです。

私もかつては玄米菜食やマクロビオティックなどいろいろな食事法を試してきました。マクロビオティックにもさまざまなな流派があるし、それぞれ主張が異なる部分もあります。

さまざまな情報が飛びかうなかで、「何を食べたら健康になれるのか」ということをもとめて、多くの人々が試行錯誤していますが、今こそ注目しなければならないことは、「日本の伝統食」だと思うのです。

世界中、それぞれに民族があって、それぞれの気候風土のなかでつちかってきた、伝統的な食文化があります。それはその地域・国の誇りでありそれぞれに尊重されるべきものです。

しかし、そのなかでも日本の伝統食は、世界で賞賛される健康食です。

その日本の伝統食を考えてみたとき、漬け物は食べる、味噌汁は飲むで、塩ぬきでは語れないのです。

本書では「自然海塩」といってきましたが、海の水から作られたミネラルバランスのとれた塩は、日本人が昔から食べてきた伝統的な塩であって、「伝統海塩」といってもいいとおもいます。

伝統海塩があってこそ、日本人の伝統食なのです。日本は四方を海に囲まれ、山があって、非常に自然の恵みが豊かな国です。

ですから日本料理の原則は、素材ほんらいの味を「引き出す」というもの。よけいなことはしないで、野菜なら野菜の、魚なら魚の、素材のもつ「甘み」と「旨み」を生かすのです。

フランス料理や中華料理はこの反対で、素材に味を「付ける」ことが基本です。あれこれてを加え、技巧をこらして、おいしいものに仕立てあげていく。だから「フランスはソースが決めてだ」などというのでしょう。

それに比べ、和食は調理の過程も本当にシンプルです。そして、素材本来の味を引き出すときに欠かせないのが、塩です。砂糖や化学調味料(うまみ調味料、アミノ酸等)を味つけに使う和食は邪道です。

生活習慣大国のアメリカでも「和食を見習おう」としきりにいわれています。ところが、日本食は塩分が多いから、「塩分はひかえめに」というただし書きつきなのです。

減塩した日本食(和食)などありえないとおもいます。

海の塩は日本民族の誇り。日本人生は海塩をとって生きてきたのです。

今、「食生活の乱れ」ということがしきりにいわれます。

コンビニ弁当ばかりの若者、スナック菓子をご飯がわりに食べる子どもたち…。

何にでもマヨネーズをかけて食べる人や、一食で唐辛子を一ビン使ってしまうという、不思議な味覚の持ち主も現れています。日本人の食生活は本当におかしくなってきているのでる。

そのなかで、今こそ伝統的な「和食」に回帰しようという声も高まってきています。『粗食のすすめ』(東洋経済新報社)などのベストセラーが生まれたのも、そんな背景があってこそ、だと思います。

伝統的な日本食には「塩の力」が欠かせません。

日本人は今こそ、塩の力を見直し、再評価する時期が来ていると思います。

塩は私たちの元気のもと、活力のもとです。「高齢化社会」と「温暖化時代」を迎え、塩が健康に果たす役割はますます重要なものとなるはずです。

しっかり塩をとって、みなで明日の日本の元気をつちかっていこうではありませんか。

以上抜粋

現在は長野に住んでいます。

日本のなかでも長野県は長寿の県です。

なぜでしょうか

仮説ですが長野県は海なく冬が長い所です

よって長野の伝統食は塩と微生物を用いて厳しい冬を乗りきったのではないかとおもいます

塩と微生物とを大切にした保存食が信州の食文化であり、長寿の秘密だったのではないかとおもいました。

保存食とは食べる人の命も保存(長寿)するのかもしれませんね。

「