2015年02月28日

イセヒカリの発芽玄米麹味噌

味噌を作ってみることにした。

今年は大豆が少し収穫できたのでそれを使えるのが嬉しい。

本当のお味噌汁、ごはん、お漬け物はすごい。

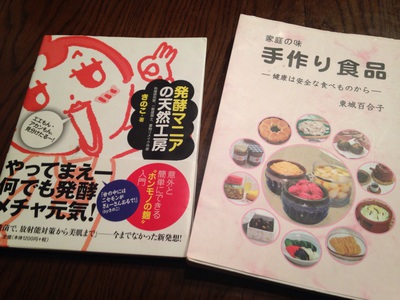

参考にした本は二冊

発酵マニアの天然工房に発芽玄米を使った味噌が紹介されていた。

http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-7414.html?sp

発芽玄米を蒸して種麹と合わせ、先の米麹と同じ要領で発芽玄米麹にするとさらに良い。ギャバ+麹酵素アミラーゼの合わせ技ですから。麹酵素アミラーゼは、栄養の消化吸収を助けてくれますし。

味噌だって、まじうまー。

しかも発酵が早い!

普通の味噌なら9ヶ月以上かかるのに、発芽玄米麹味噌なら、3ヶ月くらいでおいしくなるよー。

ま、よく発酵させたほうがさらにおいしいんだけどさー

発芽玄米だーいすき。

白米よりいけるぜ

それを東城先生の分量で作ってみることに。

大豆1キロ

乾燥麹1キロ

自然塩450グラム

いきなり大量だと大変。初めてやるにはこれくらいの分量が作りやすい。

前に一度味噌を作ろうとして失敗。

たぶん原因は大豆が茹でたりなくてうまく発酵しなかった。

昨年、河川敷の耕作放棄地で収穫した大豆

来年の種にもなるのが嬉しい。

大豆はよく煮えて柔らかかったので簡単につぶれた。

あとは時間にお任せ。

三カ月

廃材天国のブログより

その中でもこの味噌作りは感動的な朝の味噌汁のみならず、酵素を摂り薬も医者も要らないという自給生活に不可欠。

この間のたくあんと一緒で、麹をスーパーで買ってでも作った方がいい。

一つ一つの実践の積み重ねでしか、昔の生活のサイクルは取り戻せない。

手作り生活からかけ離れた現代人の僕でも、こうして少しづつ出来るようになってきた。

まだまだと思いながら実践を繰り返してる。

廃材天国HP

http://haizaitengoku.com/

今年は大豆が少し収穫できたのでそれを使えるのが嬉しい。

本当のお味噌汁、ごはん、お漬け物はすごい。

参考にした本は二冊

発酵マニアの天然工房に発芽玄米を使った味噌が紹介されていた。

http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-7414.html?sp

発芽玄米を蒸して種麹と合わせ、先の米麹と同じ要領で発芽玄米麹にするとさらに良い。ギャバ+麹酵素アミラーゼの合わせ技ですから。麹酵素アミラーゼは、栄養の消化吸収を助けてくれますし。

味噌だって、まじうまー。

しかも発酵が早い!

普通の味噌なら9ヶ月以上かかるのに、発芽玄米麹味噌なら、3ヶ月くらいでおいしくなるよー。

ま、よく発酵させたほうがさらにおいしいんだけどさー

発芽玄米だーいすき。

白米よりいけるぜ

それを東城先生の分量で作ってみることに。

大豆1キロ

乾燥麹1キロ

自然塩450グラム

いきなり大量だと大変。初めてやるにはこれくらいの分量が作りやすい。

前に一度味噌を作ろうとして失敗。

たぶん原因は大豆が茹でたりなくてうまく発酵しなかった。

昨年、河川敷の耕作放棄地で収穫した大豆

来年の種にもなるのが嬉しい。

大豆はよく煮えて柔らかかったので簡単につぶれた。

あとは時間にお任せ。

三カ月

廃材天国のブログより

その中でもこの味噌作りは感動的な朝の味噌汁のみならず、酵素を摂り薬も医者も要らないという自給生活に不可欠。

この間のたくあんと一緒で、麹をスーパーで買ってでも作った方がいい。

一つ一つの実践の積み重ねでしか、昔の生活のサイクルは取り戻せない。

手作り生活からかけ離れた現代人の僕でも、こうして少しづつ出来るようになってきた。

まだまだと思いながら実践を繰り返してる。

廃材天国HP

http://haizaitengoku.com/

2014年12月10日

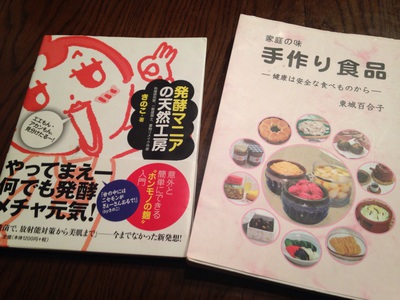

おいしい野沢菜漬けの季節です

実家で野沢菜を漬けるというのでもらいに行った。

家の野沢菜は太いのに柔らかくておいしい

二、三日前に冷え込んだので今がいいタイミング。野沢菜は寒さにあたると甘みとノリがのってきておいしくなる。

農薬や化学肥料は使ってないというので安心

直売出荷もするとのこと。

場所は篠ノ井Aコープ

明日、明後日の朝に並ぶ予定。

無農薬とか無化学肥料とか表示はしていないけど使っていないのでおすすめ。

まだ漬けていない人で近くの人は宮崎文子をみつけたらぜひどうぞ。

4キロ一束410円

篠ノ井Aコープ

http://www.nn.zennoh.or.jp/acoop/list/shinonoi.htm

さっそく家に帰って下漬

野沢菜漬けのレシピ

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1213349.html

漬け物は災害とかの備えにもなるのでそうゆう意味でもぜひどうぞ。

2014年06月12日

子宮頸がんワクチンの副作用をMMSは改善できるか?

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=290879 より

先日、子供の三歳児検診で保健所を訪れ、その際、ワクチンを打っていないということで、脅しにも似た厳しい説教を受けることになった。

http://tenkataihei.xxxblog.jp/archives/51890576.html より

まだまだ世間一般には「ワクチンは危険」と本気で認識している人は圧倒的に少なく、また「危険と分かっていても周囲に合わせるしかないので・・・」と情報は知っていても危機感が薄く行動に移せていない方も多いようなので、是非ともまだ「ワクチンくらいは大丈夫でしょう」と思っている人がいたら、下記の母親達の事例を参考にして欲しいと思います。

ー中略ー

これから子どもを産む方にとっては、子どもが生まれてからは本当に山ほどワクチン接種の案内が来るので、今のうちから真実を知り、正しい対処をしておかないと後から後悔することが多くなってしまいますので、是非ともワクチンについては自分自身でも情報を集め、納得したら絶対に接種をしないように心がけて欲しいと思います。

子宮頸がんワクチン副作用もMMSで改善なるか?

http://danpei.sblo.jp/article/88573650.html

家にはMMSが2セット備蓄してある。身近な人に何かあったらと思って用意してある。

ワクチンの危険性はネットの中では当たり前だけど、実際、身の周りではワクチンは当たりまえであり、この状況をどうにかして変えなくてはとおもう。

ワクチンの危険性をいくら言っても実際に被害にあわないと人は動かない。

広まる力のあるものに、情報をのせて広めている人はたくさんいるけど、テレビの洗脳力に負けてしまう。

音楽、映画、絵、本、ネット、芸術などなど。

テレビに負けない脱洗脳装置はないだろうか?

老若男女みんながすること。

そう考えたときトイレの大きな可能性が見えてくる。

トイレに入って一人になってしているときって人間の意識は素の状態(自然との一体)にもどる。

先日、仕事のお昼ごはんを食べに食堂に入った。トイレに行ってみるとコピーされたハッピーレシピが貼ってあった。

ハッピーレシピにはなんだか広まる力があると再実感。

内容がいいとか悪いとかではなく誰にでも、どこへでも広まっていく。

これを利用してテレビが教えてくれない本当ことを広めてしまおう。

テレビでハッピーレシピが取り上げられるくらいに。

それをきっかけにここのお気に入りのサイトが広まれば面白いことに。

情報戦争時代では情報で人は命を奪われる。テレビらかの麻酔で意識を奪われ、いのちと反対方向へ向かわされる。

ハッピーレシピそんな世界の非常口になればいいな。

ハッピーレシピあります。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/

先日、子供の三歳児検診で保健所を訪れ、その際、ワクチンを打っていないということで、脅しにも似た厳しい説教を受けることになった。

http://tenkataihei.xxxblog.jp/archives/51890576.html より

まだまだ世間一般には「ワクチンは危険」と本気で認識している人は圧倒的に少なく、また「危険と分かっていても周囲に合わせるしかないので・・・」と情報は知っていても危機感が薄く行動に移せていない方も多いようなので、是非ともまだ「ワクチンくらいは大丈夫でしょう」と思っている人がいたら、下記の母親達の事例を参考にして欲しいと思います。

ー中略ー

これから子どもを産む方にとっては、子どもが生まれてからは本当に山ほどワクチン接種の案内が来るので、今のうちから真実を知り、正しい対処をしておかないと後から後悔することが多くなってしまいますので、是非ともワクチンについては自分自身でも情報を集め、納得したら絶対に接種をしないように心がけて欲しいと思います。

子宮頸がんワクチン副作用もMMSで改善なるか?

http://danpei.sblo.jp/article/88573650.html

家にはMMSが2セット備蓄してある。身近な人に何かあったらと思って用意してある。

ワクチンの危険性はネットの中では当たり前だけど、実際、身の周りではワクチンは当たりまえであり、この状況をどうにかして変えなくてはとおもう。

ワクチンの危険性をいくら言っても実際に被害にあわないと人は動かない。

広まる力のあるものに、情報をのせて広めている人はたくさんいるけど、テレビの洗脳力に負けてしまう。

音楽、映画、絵、本、ネット、芸術などなど。

テレビに負けない脱洗脳装置はないだろうか?

老若男女みんながすること。

そう考えたときトイレの大きな可能性が見えてくる。

トイレに入って一人になってしているときって人間の意識は素の状態(自然との一体)にもどる。

先日、仕事のお昼ごはんを食べに食堂に入った。トイレに行ってみるとコピーされたハッピーレシピが貼ってあった。

ハッピーレシピにはなんだか広まる力があると再実感。

内容がいいとか悪いとかではなく誰にでも、どこへでも広まっていく。

これを利用してテレビが教えてくれない本当ことを広めてしまおう。

テレビでハッピーレシピが取り上げられるくらいに。

それをきっかけにここのお気に入りのサイトが広まれば面白いことに。

情報戦争時代では情報で人は命を奪われる。テレビらかの麻酔で意識を奪われ、いのちと反対方向へ向かわされる。

ハッピーレシピそんな世界の非常口になればいいな。

ハッピーレシピあります。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/

タグ :子宮頸がんワクチン

2014年01月21日

百姓 赤峰勝人の野菜ごはん

赤峰さんの講演会で玄米酵素おむすびを食べる子ども

。ここでは食べ物の心配をしなくてもいいのでホッとする。

食品の裏側

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1826942.html

お母さんのお母さん東城百合子先生

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1197210.html

こんな現代人にオススメの本

ちょうど長野で講演会があった大分のお百姓さん赤峰勝人さんがオレンジページから出版している

「百姓 赤峰勝人の野菜ごはん」です。

雨ニモマケズみたいなレシピです。

本文よりり抜粋

野菜と玄米、自然海塩

赤峰流料理では、農薬や化学肥料を一切使わない旬の野菜と玄米が主役で、味付けはとても単純。野菜そのものがうまいから、あれこれ味を加える必要がないんよな。身体の中の消化酵素で分解できない化学合成物質が入った食材、調味料は一切使わんだけ。

大切なのは塩。おもに売られているのは精製塩じゃが、毎日を健康で過ごすには自然海塩を摂取することが何よりも大事なんよ。自然海塩には96種類ものミネラルが含まれてるっちゅうが、それらが身体の中で薬になってくれる。これがすなわち自然治癒力ちゅうもんなんよな。

本書で紹介する料理は赤峰オリジナル。でも何も特別なものはないんよ。材料は農薬、化学肥料不使用の玄米と旬の野菜。味の決めては本物の調味料、そうよな、自然海塩を使い長期熟成させた味噌や醤油。だしは椎茸に昆布、煮干し。たったこれだけなんよ。

まるごとで簡単がいい

料理法は教えるっちゅうほどのもんでもないくらい簡単。野菜はまるごと使い、皮はむかない、アクを捨てない、ぬめりをとらない、が基本。これにはきちんとした理由があって、本の中で説明しておるよ。何より、野菜はまるごと食べるほうがうまいし、生ごみがほとんど出んのがいいな。

でき上がった料理は、シンプルな味付けなのにほっぺたが落つるごとうまい。玄米ご飯もかめばかむほどうまみが増して、それだけで充分ごちそうじゃが、赤峰流料理のおかずといっしょに食べるとな、もう、たまらんよ!野菜は素晴らしい、人は米でつくられちょる、そう感じるじやろう。

ま、作ってみりゃ簡単じゃけ試しちみょくれ。

http://nazunanokai.com

2013年10月22日

牛乳について考える

小さい頃、家で酪農をしていたのでおいしい牛乳をたくさん飲んだ。

市販の牛乳とはまったく違う味だった。

たぶん餌と殺菌方法とホモゲナイズのせいだったのかもしれない。

学校では牛乳を飲めば背が伸びると言われて飲めない友達の分まで飲んだ。

牛乳で背が伸びるとしたらカルシウムではなくはホルモン剤などのせいだと思う。

今はいろいろ知ったのでチャイやお菓子をを作る時に低温殺菌のものを使うくらい。

こどもには牛乳アレルギーということで保育園でも飲ませていない。

かわりに三年番茶をよく飲んでいる

牛乳と給食に関する記事をまとめてみました。

『病気にならない生き方』

米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授

新谷弘実 著

より抜粋

市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる

油と並んで酸化の進んだ食物が、市販の牛乳です。

加工する前の生乳の中にはたしかにいろいろな「よい」成分が含まれています。炭水化物である乳糖を分解するエンザイムやリパーゼという脂肪を分解するエンザイム、プロテアーゼというタンパクを分解するエンザイムなどさまざまなエンザイムもたくさん含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、免疫調節作用などの効果があることで知られているラクトリフェリンも入っています。

しかし、市販の牛乳ではそうした「よいもの」は、加工される過程ですべて失われてしまっているのです。

市販の牛乳が作られる過程は、だいたい次のようなものです。まず牛のオッパイに吸引機を取りつけて搾乳し、それをいったんタンクにためます。そうやって各農家で集めた生乳をさらに大きなタンクに移し、かき回してホモゲナイズします。ホモゲナイズというのは「均等化」という意味です。では何を均等化するのかというと、生乳に含まれる脂肪の粒です。

生乳には約四%近い脂肪が含まれていますが、その大部分は「脂肪球」と呼ばれる小さな「粒」として存在しています。脂肪球は大きいものほど浮上しやすいため、生乳をそのままにしておくと脂肪分だけがクリームの層となって浮上してしまいます。私が子供のころに一、ニ度飲んだ瓶詰めの牛乳は、厚紙でできたふたを取ると、ふたの裏側にべったりと白いクリーム状の脂がついていました。それはホモゲナイズされていなかったため、運搬の過程で脂肪球が浮かび上がってしまったからです。

こうしたことを防ぐために、現在はホモゲナイザーという機械を用い、脂肪球を機械的に細かく砕いているのです。こうして作られたのが「ホモ牛乳」と呼ばれるものです。

ところが、ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。過酸化脂質というのは、文字どうり酸化しすぎた脂肪ということですから、別の言い方をすれば「ひどく錆びた脂」ということになります。

酸化した脂が体に悪いのは、油のところで、すでに述べたとうりです。

しかも牛乳の加工工程はまだ終わりません。ホモゲナイズされた牛乳は、さまざまな雑菌の繁殖を防ぐために加熱殺菌されることが義務づけられています。牛乳の殺菌方法は大きく分けて次の四つがあります。

?低温保持殺菌法ーーー62〜65度で30間加熱し殺菌する。一般的に「低温殺菌法」といわれる。

?高温保持殺菌法ーーー75度以上で15分間以上加熱し殺菌する。

?高温短時間法ーーー72度以上で15秒以上加熱殺菌する。世界的にもっとも一般的に用いられている殺菌方法。

?超高温短時間殺菌法ーーー120〜130度で2秒間(または150度で1秒間)加熱し殺菌する。

世界の主流は高温短時間法ですが、日本の主流は超高温短時間殺菌法です。何度もいいますが、エンザイムというのは熱に弱く、48度から破壊を起こし、115度で完全に壊れてしまいます。ですから、どんなに短時間であったとしても、130度もの高温にされた時点でエンザイムはほぼ完全に失われていまいます。

また、超高温にさらされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。そして、さらに問題なのが、タンパク質が熱性変質するということです。卵を長時間ゆでると黄身がポロポロになりますが、牛乳のタンパク質も同じような変化がおきているのです。熱に弱いラクトリフェリンも失われます。

こうして日本の市販牛乳は、健康を阻害する食物になってしまうのです。

牛乳は本来、子牛のための飲み物である

そもそも牛乳というのは、子牛が飲むためのものです。

したがって、そこに含まれる成分は、子牛の成長に適したものです。子牛の成長に必要なものが人間にも有効だとは限りません。

だいいち、自然界を見ればわかりますが、どのような動物でも「乳」を飲むのは、生まれて間もない「子供」だけです。

自然界で大人になっても「乳」を飲む動物など一つも存在しません。それが自然の摂理というものです。人間だけが、種の異なる動物の乳をわざわざ酸化させて飲んでいる。つまり、自然の摂理に反したことをしているわけです。

日本では学校給食で子供たちに強制的に牛乳を飲ませます。栄養豊富な牛乳は育ち盛りの子供によいとされているからです。しかし、牛乳と人間の母乳を似たようなものだと思っている人がいたら、それは大きな誤解です。

たしかにそれぞれに含まれている栄養素を並べてみると、似ているような気がします。タンパク質、脂質、乳糖、鉄分、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、ビタミンなど、牛乳にも母乳にもこうした同じような栄養素が含まれているからです。

しかし、その「質」と「量」は全然違います。

牛乳に含まれるタンパク質の主成分はカゼインと呼ばれるものです。これが胃腸にとっては消化しにくいものであることは、すでに触れたとおりです。牛乳には、そのほかに免疫機能を高める抗酸化物質「ラクトリフェリン」も含まれていますが、ラクトリフェリンの含有量は、牛乳より母乳のほうがはるかに多いのです。牛乳に含まれるラクトリフェリンの量が0.15%なのに対し、牛乳に含まれるラクトリフェリンはわずか0.01%です。

このように、牛の子供が飲むための牛乳と人間の子供が飲むための母乳では、もともと成分がまったく違うのです。同じ「子供」であっても種が違えば、必要なものは違うということです。ましてやそれが「大人」であればどうでしょう。

たとえば、牛乳に含まれるラクトリフェリンは、胃酸に弱いので、たとえ加熱処理されていない生乳を飲んだとしても、大人が飲めば胃酸で分解されてしまいます。これは母乳のラクトリフェリンであっても同じです。生後間もない人間の子供が、ボニーからラクトリフェリンをきちんと吸収できるのは、胃が未発達で胃酸の分泌が少ないからです。つまり、同じ人の「乳」であっても、成長した人間が飲むようには作られていないということです。

新鮮な生乳であったとしても、牛乳は人間が食物とするのにはふさわしくないということです。その「あまりよくない食物」である生乳を、私たちはホモゲナイズしたり、高温殺菌したりして、「悪い食物」にしてしまっているのです。そして、学校給食というかたちで、最愛のわが子に飲ませているというわけです。

もう一つ問題なのは、日本人には、乳糖を分解する「ラクターゼ」というエンザイムを充分にもっている人が非常に少ないということです。乳糖を分解するエンザイムは、腸の粘膜にあります。このエンザイムは、赤ちゃんのときにはほとんどの人が充分な量をもっていますが、年齢を重ねるごとに減っていきます。

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしたり、下痢をしたりする人がよくいますが、これはエンザイムが不足して乳糖を分解できないために起きる症状です。このエンザイムをまったくもたないか、もっていても非常に少ない人は「乳糖不対症」と呼ばれます。完全な乳糖不対症の人はそれほど多くいるわけではありませんが、エンザイムが不足している人は、日本人の約85%におよぶといわれています。

乳糖は、哺乳類の「乳」の中にだけ存在する糖です。本来「乳」というのは、生まれたばかりの子供だけが飲むものです。ラクターゼが不足している人が多い日本人でも、新生児のときは健康な赤ちゃんはみな充分なラクターゼをもっています。しかも、母乳に含まれる乳糖の量は約7%、それに対し牛乳に含まれる乳糖の量は約4.5%です。

乳糖を多く含む母乳を飲むことができる人間が、成長してそのエンザイムを失うということは、やはり成長したら「乳」は飲むものではないというのが自然の摂理だからだと私は思います。

ですから、どうしても牛乳の味が好きだという人は、ホモゲナイズされていない低温殺菌の牛乳を、ときどき飲む程度にしてください。そして、嫌いだという人や子供に対してけっして無理に飲ませないことです。

牛乳を飲んでもよいことは何もないのですから。

以上抜粋。

牛乳に書かれている脂肪分3.5以上きまりというのは外国の穀物と抗生物質を消費させる為のもので、消費者のためのものではないらしい。

牛を放牧して草などを食べさせると脂肪分がさがり出荷できない。3.5以上の脂肪分にするために室内で飼育し、もろこしなどの穀物類を食べさせる。そのように飼育すると病気になりやすい為に抗生物質も使うということになる。

牛乳は酪農家のためでも消費者のためでもなく子牛のためでもなく外国の穀物やクスリを消費させるための飲み物だということになる。

牛乳は嗜好品

子牛の余りを少しいただくぐらいがいいのかもしれない。

参考資料

内海聡 真弓定夫が語る真実の健康法

http://youtu.be/SznQ1appKUU

白砂糖、牛乳、加工食品

http://youtu.be/0grDTBVUXWw

時間があればこちら

真弓定夫先生「白衣を着ない・クスリを出さない小児科医」インタビュー

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

「粗食」のきほん

ごはんと味噌汁だけ、あればいい

佐藤 初女、幕内 秀夫、冨田 ただすけ

http://bookman.co.jp/shop/cooking/9784893088093/

レッツ 母子手帳改正

市販の牛乳とはまったく違う味だった。

たぶん餌と殺菌方法とホモゲナイズのせいだったのかもしれない。

学校では牛乳を飲めば背が伸びると言われて飲めない友達の分まで飲んだ。

牛乳で背が伸びるとしたらカルシウムではなくはホルモン剤などのせいだと思う。

今はいろいろ知ったのでチャイやお菓子をを作る時に低温殺菌のものを使うくらい。

こどもには牛乳アレルギーということで保育園でも飲ませていない。

かわりに三年番茶をよく飲んでいる

牛乳と給食に関する記事をまとめてみました。

『病気にならない生き方』

米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授

新谷弘実 著

より抜粋

市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる

油と並んで酸化の進んだ食物が、市販の牛乳です。

加工する前の生乳の中にはたしかにいろいろな「よい」成分が含まれています。炭水化物である乳糖を分解するエンザイムやリパーゼという脂肪を分解するエンザイム、プロテアーゼというタンパクを分解するエンザイムなどさまざまなエンザイムもたくさん含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、免疫調節作用などの効果があることで知られているラクトリフェリンも入っています。

しかし、市販の牛乳ではそうした「よいもの」は、加工される過程ですべて失われてしまっているのです。

市販の牛乳が作られる過程は、だいたい次のようなものです。まず牛のオッパイに吸引機を取りつけて搾乳し、それをいったんタンクにためます。そうやって各農家で集めた生乳をさらに大きなタンクに移し、かき回してホモゲナイズします。ホモゲナイズというのは「均等化」という意味です。では何を均等化するのかというと、生乳に含まれる脂肪の粒です。

生乳には約四%近い脂肪が含まれていますが、その大部分は「脂肪球」と呼ばれる小さな「粒」として存在しています。脂肪球は大きいものほど浮上しやすいため、生乳をそのままにしておくと脂肪分だけがクリームの層となって浮上してしまいます。私が子供のころに一、ニ度飲んだ瓶詰めの牛乳は、厚紙でできたふたを取ると、ふたの裏側にべったりと白いクリーム状の脂がついていました。それはホモゲナイズされていなかったため、運搬の過程で脂肪球が浮かび上がってしまったからです。

こうしたことを防ぐために、現在はホモゲナイザーという機械を用い、脂肪球を機械的に細かく砕いているのです。こうして作られたのが「ホモ牛乳」と呼ばれるものです。

ところが、ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。過酸化脂質というのは、文字どうり酸化しすぎた脂肪ということですから、別の言い方をすれば「ひどく錆びた脂」ということになります。

酸化した脂が体に悪いのは、油のところで、すでに述べたとうりです。

しかも牛乳の加工工程はまだ終わりません。ホモゲナイズされた牛乳は、さまざまな雑菌の繁殖を防ぐために加熱殺菌されることが義務づけられています。牛乳の殺菌方法は大きく分けて次の四つがあります。

?低温保持殺菌法ーーー62〜65度で30間加熱し殺菌する。一般的に「低温殺菌法」といわれる。

?高温保持殺菌法ーーー75度以上で15分間以上加熱し殺菌する。

?高温短時間法ーーー72度以上で15秒以上加熱殺菌する。世界的にもっとも一般的に用いられている殺菌方法。

?超高温短時間殺菌法ーーー120〜130度で2秒間(または150度で1秒間)加熱し殺菌する。

世界の主流は高温短時間法ですが、日本の主流は超高温短時間殺菌法です。何度もいいますが、エンザイムというのは熱に弱く、48度から破壊を起こし、115度で完全に壊れてしまいます。ですから、どんなに短時間であったとしても、130度もの高温にされた時点でエンザイムはほぼ完全に失われていまいます。

また、超高温にさらされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。そして、さらに問題なのが、タンパク質が熱性変質するということです。卵を長時間ゆでると黄身がポロポロになりますが、牛乳のタンパク質も同じような変化がおきているのです。熱に弱いラクトリフェリンも失われます。

こうして日本の市販牛乳は、健康を阻害する食物になってしまうのです。

牛乳は本来、子牛のための飲み物である

そもそも牛乳というのは、子牛が飲むためのものです。

したがって、そこに含まれる成分は、子牛の成長に適したものです。子牛の成長に必要なものが人間にも有効だとは限りません。

だいいち、自然界を見ればわかりますが、どのような動物でも「乳」を飲むのは、生まれて間もない「子供」だけです。

自然界で大人になっても「乳」を飲む動物など一つも存在しません。それが自然の摂理というものです。人間だけが、種の異なる動物の乳をわざわざ酸化させて飲んでいる。つまり、自然の摂理に反したことをしているわけです。

日本では学校給食で子供たちに強制的に牛乳を飲ませます。栄養豊富な牛乳は育ち盛りの子供によいとされているからです。しかし、牛乳と人間の母乳を似たようなものだと思っている人がいたら、それは大きな誤解です。

たしかにそれぞれに含まれている栄養素を並べてみると、似ているような気がします。タンパク質、脂質、乳糖、鉄分、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、ビタミンなど、牛乳にも母乳にもこうした同じような栄養素が含まれているからです。

しかし、その「質」と「量」は全然違います。

牛乳に含まれるタンパク質の主成分はカゼインと呼ばれるものです。これが胃腸にとっては消化しにくいものであることは、すでに触れたとおりです。牛乳には、そのほかに免疫機能を高める抗酸化物質「ラクトリフェリン」も含まれていますが、ラクトリフェリンの含有量は、牛乳より母乳のほうがはるかに多いのです。牛乳に含まれるラクトリフェリンの量が0.15%なのに対し、牛乳に含まれるラクトリフェリンはわずか0.01%です。

このように、牛の子供が飲むための牛乳と人間の子供が飲むための母乳では、もともと成分がまったく違うのです。同じ「子供」であっても種が違えば、必要なものは違うということです。ましてやそれが「大人」であればどうでしょう。

たとえば、牛乳に含まれるラクトリフェリンは、胃酸に弱いので、たとえ加熱処理されていない生乳を飲んだとしても、大人が飲めば胃酸で分解されてしまいます。これは母乳のラクトリフェリンであっても同じです。生後間もない人間の子供が、ボニーからラクトリフェリンをきちんと吸収できるのは、胃が未発達で胃酸の分泌が少ないからです。つまり、同じ人の「乳」であっても、成長した人間が飲むようには作られていないということです。

新鮮な生乳であったとしても、牛乳は人間が食物とするのにはふさわしくないということです。その「あまりよくない食物」である生乳を、私たちはホモゲナイズしたり、高温殺菌したりして、「悪い食物」にしてしまっているのです。そして、学校給食というかたちで、最愛のわが子に飲ませているというわけです。

もう一つ問題なのは、日本人には、乳糖を分解する「ラクターゼ」というエンザイムを充分にもっている人が非常に少ないということです。乳糖を分解するエンザイムは、腸の粘膜にあります。このエンザイムは、赤ちゃんのときにはほとんどの人が充分な量をもっていますが、年齢を重ねるごとに減っていきます。

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしたり、下痢をしたりする人がよくいますが、これはエンザイムが不足して乳糖を分解できないために起きる症状です。このエンザイムをまったくもたないか、もっていても非常に少ない人は「乳糖不対症」と呼ばれます。完全な乳糖不対症の人はそれほど多くいるわけではありませんが、エンザイムが不足している人は、日本人の約85%におよぶといわれています。

乳糖は、哺乳類の「乳」の中にだけ存在する糖です。本来「乳」というのは、生まれたばかりの子供だけが飲むものです。ラクターゼが不足している人が多い日本人でも、新生児のときは健康な赤ちゃんはみな充分なラクターゼをもっています。しかも、母乳に含まれる乳糖の量は約7%、それに対し牛乳に含まれる乳糖の量は約4.5%です。

乳糖を多く含む母乳を飲むことができる人間が、成長してそのエンザイムを失うということは、やはり成長したら「乳」は飲むものではないというのが自然の摂理だからだと私は思います。

ですから、どうしても牛乳の味が好きだという人は、ホモゲナイズされていない低温殺菌の牛乳を、ときどき飲む程度にしてください。そして、嫌いだという人や子供に対してけっして無理に飲ませないことです。

牛乳を飲んでもよいことは何もないのですから。

以上抜粋。

牛乳に書かれている脂肪分3.5以上きまりというのは外国の穀物と抗生物質を消費させる為のもので、消費者のためのものではないらしい。

牛を放牧して草などを食べさせると脂肪分がさがり出荷できない。3.5以上の脂肪分にするために室内で飼育し、もろこしなどの穀物類を食べさせる。そのように飼育すると病気になりやすい為に抗生物質も使うということになる。

牛乳は酪農家のためでも消費者のためでもなく子牛のためでもなく外国の穀物やクスリを消費させるための飲み物だということになる。

牛乳は嗜好品

子牛の余りを少しいただくぐらいがいいのかもしれない。

参考資料

内海聡 真弓定夫が語る真実の健康法

http://youtu.be/SznQ1appKUU

白砂糖、牛乳、加工食品

http://youtu.be/0grDTBVUXWw

時間があればこちら

真弓定夫先生「白衣を着ない・クスリを出さない小児科医」インタビュー

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

「粗食」のきほん

ごはんと味噌汁だけ、あればいい

佐藤 初女、幕内 秀夫、冨田 ただすけ

http://bookman.co.jp/shop/cooking/9784893088093/

レッツ 母子手帳改正

2013年03月05日

長寿信州の野沢菜漬けレシピ

長寿の要因は漬け物とりんごをよく食べること

とにかく信州人は冬は豆炭コタツでお茶を飲みなながらりんごと野沢菜(フルータリアン、自然塩、植物乳酸菌)をたくさん食べる食べる食べる。

信州で一番売れている漬け物の本から野沢菜漬けのレシピを紹介します。

よかったら作ってみてください。

長野県大町市出身の料理研究家である横山タカ子さんの『作って楽しむ信州の漬け物』より

野沢菜漬け

毎年さりげなく、おいしい野沢菜を食卓に出せる主婦になれたらいいですね。本場野沢温泉村の漬物名人富井清子さんの漬け方が数ある方法の中で一番気に入っています。シンプルで飽きのこない味です。

かぶ付きの野沢菜が用意できる方は、かぶも一緒に漬けてみてください。意外なおいしさです。下漬けをしておくと、お菜洗いの際、茎が折れにくく扱い安くなりますが、省いても構いません。

材料

[下漬け]

野沢菜10kg

塩水(3%)野沢菜がかぶるまで

[本漬け]

塩 300g

水 樽の一割ぐらい

赤唐辛子 20g

煮干し 150g

昆布 100g

柿の葉 300〜400グラム

【作り方】

1 野沢菜は、かぶを落とし、葉先は切り落とさない。

2 野沢菜を洗わずに樽に入れ、かぶる程度に3%の塩水を入れる。お菜が浮かないように重石をし、ひと晩おく。

3 次の日、塩水から引き上げ、きれいに洗う。

4 樽の底に、樽の約1/10量の水を入れ、分量の塩の一部を加え、海水ほどの塩辛さにし、呼び水にする。

5野沢菜を葉先と、根の方を互い違い並べては、塩、赤唐辛子、煮干し、昆布、柿の皮をまんべんなくふりながら、繰り返し漬ける。かぶは適宜漬け込む。

6 押しぶたをして、野沢菜の役1.5倍の重石をのせる。

★水が上がったら重石は軽くすることがふっくらと、みずみずしく、すじっぽくない仕上がりにするコツ。野沢菜の表面から、3cmぐらいあるのが理想。1週間から10日でたべ始められる。

樽の扱い方

樽に水をいっぱいに張り、2、3日水が漏れていないか、確認する。水を切って、ふちから焼酎をたらし、まんべんなくゆきわたらせる。口をビニールで覆い、1日殺菌してから漬け始める。ふたも押しぶたも同様にしておく。

以上抜粋

うんまいよ〜

http://www.amazon.co.jp/作って楽しむ信州の漬物-横山-タカ子/dp/4784099018

せっかく作るのだから調味料も良いものを。

長寿の参考にこちらもどうぞ

ブログ天下泰平より

海の精とおすすめ調味料

http://tenkataihei.xxxblog.jp/lite/archives/51847531.html

日本人には塩が足りない!

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

できれば避けたい漬け物の素とか

ようするに化学調味料のこと

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e446908.html

麻でさらに長寿

http://www.ooasa.jp/index.php?bama-cafe

2013年01月07日

病気は簡単に治るかもしれません

もし自分や家族が病気になった時に備えて用意したセット

自然海塩、米(乳酸菌)、黒マンネンダケとカワラタケ、MMS

病気は簡単に治るかもしれません。

日本人には塩が足りない!

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

自然海塩と放射能

http://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/e/43c9d9c083bf7f33aed95f8ceedd2992

MMS 奇跡のサプリメント

http://www.vernisaj.com/wordpress/

GPO 五井野プロシジャー

http://tenkataihei.xxxblog.jp/lite/archives/51838895.html

乳酸菌

http://www.wao.or.jp/maruyo68/runru/hanasi/yogul/yogul2.htm

基本はキパワーソルト。ジャンクフードや放射能の毒消にぜひおすすめです。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1024353.html

2012年05月29日

キパワーソルトのススメ

いやはや、

減塩サミットと砂糖のテレビCMは無視。

白砂糖を減らして自然塩を取ろう。

ぜひオススメしたいお塩がある。

それがキパワーソルト。

いつもしている健康法がある。

キパワーソルトを適量を口に含み唾液をたくさんだす。

キパワーソルトはあまり塩っぱくない。温泉の味。

塩っぱい感じからほのかな甘さに変わってくるまで唾液を出す。

それを飲み込む。

これが超健康法。

日曜日にサッカーの試合があった。

社会人長野北信3部リーグ。

ようするに一番下のリーグである。

人数がギリギリだからと言われたので参加した。

そんな時にいつも持っていくスペシャルなスポーツドリンクがある。

それが湧き水とキパワーソルト。

チームメイトはお盆に乗せられたキパワーソルトとお水に興味津々だった。

その横でコーラを飲むチームメイト

おいしそうだったので一杯もらった。

キパワーソルト

http://www.qipower.co.jp/

キパワーソルトをYouTubeで

http://www.youtube.com/watch?v=okIVe15fWFs&feature=youtube_gdata_player

2011年07月02日

熱中症の原因と対策と赤峰さんの講演会

ニュースを聞いてすぐに原因がわかりました。

塩切れです

熱中症や夏バテの原因は水分はもちろんだけど問題は塩にあります。

よくテレビでは水分補給の時に塩を少しとるといいますが、その場合の塩は精製塩、食塩ではなくミネラルいっぱいの自然塩が正しい選択。

精製塩の減塩は正しいけど自然塩の減塩は万病のもとになります。

あと白砂糖と化学調味料の過剰摂取も体の機能やセンサーを狂わせるので熱中症の原因になります。

「原発は安全です」が出鱈目だったように食の情報もデタラメ情報が常識となっていることがあります。

このブログの情報も含めすべての情報を疑ってください。

熱中症の対策

早めの水分と自然塩の補給。

家の塩を自然塩に変える。

自然塩をマイ塩として持ち歩く。

白砂糖は使わず本みりん、きび砂糖、甜菜糖

うまみ調味料、味の素、本だし、アミノ酸等は使わず化学調味料無添加だしか天然だし(昆布、椎茸、煮干し、かつお節または、だしパック)

また自然塩は放射能からも身を守ってくれます。

※スポーツドリンクも砂糖水だからNG。

スポーツの水分補給は水と自然塩でオッケーです。

補給後の疲れがまったく違うのでためしてみてください。

アイスクリームは出来るだけ控えましょう。どうしても欲しい時は誰かとパピコを半分こしましょう。

参考にどうぞ

自然塩

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

白砂糖

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e749302.html

化学調味料

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e446908.html

食や農の間違った洗脳をひっくりかえしてくれる講演会が7月10日に松代であります。

赤峰さんの講演会

http://sakamin.jugem.jp/?eid=161

お母さんたちにオススメです。食の選択ができない子どもたちやお年寄りを食べ物で熱中症から守ってあげましょう。

熱中症、放射能対策はマイ塩で決まり。

携帯に便利な海の精の焼き塩おすすめです!

2011年05月31日

世界禁煙デー

禁煙するのはものすごく大変だ

周りを見ていてそう思う。

それに禁煙って破る為にある言葉みたいな気がしないでもない…。

たまにコーラを人から一口ちょうだいみたいな感じで人のタバコを一服させてもらう時があります。

人々を中毒にしてしまうたばとはいったいどんなもんだろうという好奇心です。

感想はケミカルな味。

たばこの味って本当にこんなものなのだろうか。

ちょっと怪しい。

メンソールの味とかニコチンやタールの量はどうやって調整するのかとか。

いろいろ疑問に思うわけです。

ということで調べてみました。

たばこって本当は何が入っているの?

http://www.kyposky.net/content18.html

もし今からタバコ吸い始めるなら

https://amespi.jp/users/login

愛煙家の方の意見

http://tamekiyo.com/documents/original/20101027.html

あと水タバコとか

長野のシーシャバー

http://30min.jp/place/2099093

男子の水たばこ

http://anmnesan.naganoblog.jp/e736778.html

女子の水たばこ

http://anmnesan.naganoblog.jp/e741070.html

タバコを栽培するとかも面白そう。

品種、土、乾燥の仕方とかが味に影響するのかとか考えるのは楽しそう。

そういえば、長野の大岡村でタバコを栽培していたのを思い出しました。

どんな味なんだろう?

2011年03月27日

日本人には塩が足りない!

本の紹介です。

家族の食事を作る方、飲食関係者、栄養士、調理師、医師の方は必読の書です

自然界のルールから外れた食べ物や迷信は、知らないあいだに大切な人を病気にしている可能性があります

とりあえず今までの常識を横に置いて読んでほしい一冊です

食に関わるすべての日本人へ

塩の真実

『日本人には塩が足りない!』

ミネラルバランスと心身の健康

村上譲顕 著

東洋経済新報社

より抜粋

はじめに

今の日本人には塩が足りません。

このようにいうと、だれもが驚きます。

それもそのはずです。

世をあげての減塩ブーム。日本列島、津々浦々、お年寄りはもちろん、幼稚園・保育園の子どもまでが「塩からい食事は体に悪い!」と、いっせいに思いこんでいるのですから。

しかし、だからこそ、私はあえて「日本人には塩が足りない!」と強く世に訴えたいのです。

今、健康の悩みをかかえている人、それはもしかしたら「塩不足」で起こっているかもしれないのです。

念のため申し上げますが、「塩が足りない」というのは、何も比喩的な意味あいではありません。元気がなくて、意思がはっきりしない人のことを「塩気の抜けた人」などといういい方をしますが、そういったイメージ的なことではなく、本当に食事からとる「塩」が不足しているのです。

私はひょんなきっかけから、塩の普及活動にかかわることになり、現在は「NPO法人日本食用塩研究会」と、「海の精株式会社」の代表をつとめています。

ひとつ、おもしろいお話をご紹介しましょう。

小社の製塩場が伊豆大島にあります。現場で働く人たちは体を使いますから、夏などはかなり汗をかきます。汗で水分と塩分が失われるため、その補給のために、水だけでなく塩もしっかりとります。パートさんたちも、検品のたびに塩の味見をします。ふつうの人が見ると、びっくりするくらい塩をとっています。

どちらの会社もそうでしょうが、わが社も社員の健康診断を実施しています。

製塩場で働く社員(パートも含めて)は現在で四0名ほどですが、これだけ塩をとっているにもかかわらず、中高年もかなりいるにもかかわらず、ほとんどの人は正常血圧です。

検診結果を伝えにいらした保健師さんが「こちらの会社のみなさんは、とても優秀ですね」と大いにほめてくださったほどです。でも、そのあとの言葉がふるっていました。

「今後もこの調子で、減塩にはげんでくださいね!」

これを聞いた生産長は一瞬、言葉につまったそうです。

(うちのは塩の会社なんだけどなぁ…)

(だれも減塩なんかしていないんだけどなぁ…)

心のなかで苦笑いをしつつ、保健師さんを見送ったそうです。

今の日本人はみんな塩についてとんでもない誤解をしているのです。

塩は人間の体に欠かせないものです。特別な場合を除き、減塩などせずにしっかりとらなければならないのです。無理な減塩による塩不足によって、多くの人が「健康障害」を起こしているのに、だれもそのことに気づいていません。

この件については、のちに紹介するように、多くの良心的な医師たちが警鐘を鳴らしています。巻末の賛同メッセージを寄せてくださった石井仁平先生も、塩不足の害を訴える医師のひとりです。

日本人はいつから塩のありがたみを忘れてしまったのでしょう。

それどころか、高血圧を引きおこし、体をこわす元凶と、塩を目のかたきにする始末です。

しかし塩は本来、そんな扱いを受ける存在ではありません。塩は人間にとって、「いのちの源」なのです。そして私にとっての塩は、自分の体と心を救ってくれた命の恩人的な存在です。

どうか塩を誤解しないでいただきたいのです。

みなさんに、いかに塩が私たちに必要なものであるか、そして塩をしっかりととることが、いかに健康づくりに大事かということを知ってほしいのです。

いのちの源である塩を敬遠してどうして健康体を維持できるでしょう。体は塩を必要としているのに、「体に悪い」と思いこんで、不自然に減塩し、おいしくない食事でがまんしているなんて、間違っています。

人間、塩をしっかりとらないとダメなのです。塩不足は健康をそこないます。

本書が世に出ることにより、ひとりでも多くのみなさんが塩についての誤解をとき、健康を取りもどしてくれることを願ってやみません。

NPO法人日本食用塩研究会代表理事

海の精株式会社代表取締役

村上譲顕

「本物の塩」と塩化ナトリウムは違う

ここで「塩」についてきちんと定義しておきたいと思います。

いったい、塩とは何でしょうか?

おそらく、ほとんどの人が「塩」と「食塩」は同じものと思われているでしょう。また化学を勉強会された方は、「食塩とは塩化ナトリウム(NaCl)のことである」と認識されていると思います。ある辞書には「塩とは塩化ナトリウムの俗称である」とさえ書かれていました。

しかし塩には、塩化ナトリウムだけが含まれているわけではありません。

古来、日本において塩(自然海塩)は、海水をまるごと凝縮して作るものでした。

そうやってできた塩には「主成分」である塩化ナトリウムのほかに、いわゆる「にがり」の成分である塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、塩化カリウムや、硫酸カルシウムなどの「少量成分」が含まれていました。

また、そういう塩には「微量成分」として、さきに述べたような海水中のさまざまなミネラルが含まれています。現在の技術ではまた分析できていなかったり、科学的に必要性が証明されていない微量成分も、将来的には必ず発見され、解明されるはずです。

このさまざまなな「海のミネラル集合体」こそが、「本来の塩」なのです。

それがいつ、なぜ「塩化ナトリウムの俗称」になってしまったのか。

さきにも少し述べましたが、昭和四十六(一九七一)年、法律によって、塩田による伝統的な塩の製法が廃止され、「イオン交換膜法」という化学工業的な製法に切りかえられました。この方法では、海水中のナトリウムイオンと塩素イオンを抽出することを目的としているため、塩化ナトリウムの純度が高くなりやすく、大切な少量・微量のミネラルは排除されています。

「不純物」こそが「有用なミネラル」である

現在、塩事業センターが販売する『食塩』(商品名)は塩化ナトリウムの純度が99%以上と定められています。また、輸入の天日塩を精製加工した『精製塩』(商品名)の塩化ナトリウム純度も99%以上です。

そもそも明治時代、塩の専売制度をはじめたときに「塩=塩化ナトリウム」と考えたことが「塩化ナトリウムの純度がたかいほど高品質な塩である」という「迷信」を作り出してしまったのです。

しかも、このときに「塩化ナトリウム以外のミネラルは不純物である」と誤った認識が広まってしまったのです。

しかし、私たちにいわせれば、その「不純物」こそが生き物にとって「有用なミネラル」なのです。

塩の主成分はナトリウムですが、それはあくまでも主成分であって、「塩そのもの」ではありません。

「米」主成分は「デンプン」です。しかし、「米=デンプン」だとは、だれも思ってないですよね。それとまったく同じことが「塩」と「塩化ナトリウム」にもいえるのです。

本書で「塩」(または「自然海塩」)とは、海水を自然に濃縮したもので、「塩化ナトリウムだけでなく、海水中のさまざまなミネラルをバランスよく含んだ塩」をさしています。

それに対して「食塩」とは、「塩化ナトリウムの純度が高くて、ほとんどほかのミネラルを含まない塩」または「塩化ナトリウムそのもの」をさすこととします。

みなさん「海」という文字をよく見てください。

海という漢字は、「水」「人」「母」の三つの字から成りたっています。つまり、「人の母なる水」という意味もあるのではないでしょうか。

海は地球の生命のふるさとです。生き物は海から生まれてきました。いのちが海で発生したことを考えると、海水に私たちが生きていくのに必要なミネラルがすべて、バランスよく含まれていると考えてもいいのではないでしょうか。

つまり塩こそは私たちの「いのちの母なる海のエキス」なのです。

私たち人間は、塩をとることによって、細胞が生活する体内環境をうまく保つことができるのです。

元・名古屋市立大学教授の青木久三先生は、『逆転の健康読本』(PHP研究所)のなかでこのように書かれています。

「人間は海から生まれてきた動物園です。血液の成分表だって、驚くほど海水のそれと似ています。すなわち人間は一%の塩漬け生物であるともいえるのです。それが塩なしでは生きられるはずがありません」

もし塩が体に悪いというならば、なぜ人間は有史以前から塩をとってきたのでしょうか。

古今東西、塩は世界中で大切にされてきました。

給料を意味する「サラリー(salary)」という言葉は「塩」に由来しています。

日本でも、生活を立てるのに必要な費用のことをさす「米塩の資(べいえんのし)」という言葉があります。

戦国時代、海のない甲斐の国(山梨県)で駿河(静岡県)からの塩の道が断たれたとき、塩がなくては生きていけぬと領民がパニック状態になりました。ところが仇敵だった越後(新潟県)の上杉謙信が甲斐の武田信玄に塩を送ったのです。この話は「敵に塩を送る」として、後世によく知られています。

人間は海の恵である「塩」を軽視して、健康になれるはずがないのです。

塩不足で起こる症状

塩の不足はさまざまな症状をひきおこします。以外、まとめて列挙してみましょう(なお、塩不足は下記のような症状の原因になりますが、塩不足だけが原因とは限らないので、ご留意ください)。

*食欲不振

*しゃっくり、げっぷ、吐き気

*下痢、便秘、腹痛

*胃下垂、胃弱、胃潰瘍

*貧血、低血圧、めまい

*冷える、寒がる

*頭痛、肩こり、腰痛

*動悸、息切れ

*性欲減退、インポテンツ

*生理痛、生理不順、不妊

*抜け毛、フケ、歯ぐきからの出血

*筋力低下、倦怠感、無気力

*ストレスに弱くなる、こわがる

*もの忘れ、認知症、うつ、ひきこもり

*視力低下、ドライアイ

*熱中症、むくみ

私たちの体は細胞でできていますが、この細胞の働きをコントロールしているのがミネラルです。

血液中の四大ミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)はそれぞれ拮抗関係にあると述べましたがナトリウムとカルシウムが「しめる」「固くする」「温める」など、マグネシウムとカリウムが「ゆるめる」「柔らかくする」「冷やす」などの働きをしているというのが私の仮説です。

何らかの理由で体内ミネラルのバランスが乱れると、この「しめるーゆるめる」「固くするー柔らかくする」「温めるー冷やす」の力関係がうまく働かなくなります。

例えば胃の場合、細胞がゆるみっぱなしになると「胃下垂」になります。腸の場合、ゆるみすぎると「下痢」、しまりすぎると「便秘」になります。ただし、さきに述べたように、慢性的なゆるみからくる便秘もあります。この場合は、腸の力がゆるんで押しだす力がないために起こります(今の日本人、特に女性にはこちらのほうがおおいようです)。

またさきほどの生理痛もそうですが、内臓の痛みはすべて「温める力」が弱いか、「冷やす力」が強いから起こると考えてもいいと思います。つまり痛みをともなう症状の多くは、塩不足に起因しているのです。

塩不足で起きる症状には、ゆるむ、だるい、しびれる、冷える、痛い、力がない、血の気がない、こわがる、忘れる、ぼける、…といった特徴があります。

本来の伝統食を取りもどそう

私たち心身は食べ物によって作られます。何を食べるかは、その人の選択に自由です。でもだからこそ、真剣に選択してほしいと思うのです。

私もかつては玄米菜食やマクロビオティックなどいろいろな食事法を試してきました。マクロビオティックにもさまざまなな流派があるし、それぞれ主張が異なる部分もあります。

さまざまな情報が飛びかうなかで、「何を食べたら健康になれるのか」ということをもとめて、多くの人々が試行錯誤していますが、今こそ注目しなければならないことは、「日本の伝統食」だと思うのです。

世界中、それぞれに民族があって、それぞれの気候風土のなかでつちかってきた、伝統的な食文化があります。それはその地域・国の誇りでありそれぞれに尊重されるべきものです。

しかし、そのなかでも日本の伝統食は、世界で賞賛される健康食です。

その日本の伝統食を考えてみたとき、漬け物は食べる、味噌汁は飲むで、塩ぬきでは語れないのです。

本書では「自然海塩」といってきましたが、海の水から作られたミネラルバランスのとれた塩は、日本人が昔から食べてきた伝統的な塩であって、「伝統海塩」といってもいいとおもいます。

伝統海塩があってこそ、日本人の伝統食なのです。日本は四方を海に囲まれ、山があって、非常に自然の恵みが豊かな国です。

ですから日本料理の原則は、素材ほんらいの味を「引き出す」というもの。よけいなことはしないで、野菜なら野菜の、魚なら魚の、素材のもつ「甘み」と「旨み」を生かすのです。

フランス料理や中華料理はこの反対で、素材に味を「付ける」ことが基本です。あれこれてを加え、技巧をこらして、おいしいものに仕立てあげていく。だから「フランスはソースが決めてだ」などというのでしょう。

それに比べ、和食は調理の過程も本当にシンプルです。そして、素材本来の味を引き出すときに欠かせないのが、塩です。砂糖や化学調味料(うまみ調味料、アミノ酸等)を味つけに使う和食は邪道です。

生活習慣大国のアメリカでも「和食を見習おう」としきりにいわれています。ところが、日本食は塩分が多いから、「塩分はひかえめに」というただし書きつきなのです。

減塩した日本食(和食)などありえないとおもいます。

海の塩は日本民族の誇り。日本人生は海塩をとって生きてきたのです。

今、「食生活の乱れ」ということがしきりにいわれます。

コンビニ弁当ばかりの若者、スナック菓子をご飯がわりに食べる子どもたち…。

何にでもマヨネーズをかけて食べる人や、一食で唐辛子を一ビン使ってしまうという、不思議な味覚の持ち主も現れています。日本人の食生活は本当におかしくなってきているのでる。

そのなかで、今こそ伝統的な「和食」に回帰しようという声も高まってきています。『粗食のすすめ』(東洋経済新報社)などのベストセラーが生まれたのも、そんな背景があってこそ、だと思います。

伝統的な日本食には「塩の力」が欠かせません。

日本人は今こそ、塩の力を見直し、再評価する時期が来ていると思います。

塩は私たちの元気のもと、活力のもとです。「高齢化社会」と「温暖化時代」を迎え、塩が健康に果たす役割はますます重要なものとなるはずです。

しっかり塩をとって、みなで明日の日本の元気をつちかっていこうではありませんか。

以上抜粋

日本のなかでもここ長野県は長寿の県です。

なぜか考えてみました。

想像ですが、信州の食文化の特徴は厳しい冬を過ごすための保存食にあるかもしれません。

野菜に塩と微生物を用いた保存食。

それが信州の食文化の特徴だとしたら

塩と腸内環境を整える善玉菌いっぱい保存食

それを食べると人の寿命も保存される。

それが長寿の理由だったのではないかと思います。

補足記事

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=298901

家族の食事を作る方、飲食関係者、栄養士、調理師、医師の方は必読の書です

自然界のルールから外れた食べ物や迷信は、知らないあいだに大切な人を病気にしている可能性があります

とりあえず今までの常識を横に置いて読んでほしい一冊です

食に関わるすべての日本人へ

塩の真実

『日本人には塩が足りない!』

ミネラルバランスと心身の健康

村上譲顕 著

東洋経済新報社

より抜粋

はじめに

今の日本人には塩が足りません。

このようにいうと、だれもが驚きます。

それもそのはずです。

世をあげての減塩ブーム。日本列島、津々浦々、お年寄りはもちろん、幼稚園・保育園の子どもまでが「塩からい食事は体に悪い!」と、いっせいに思いこんでいるのですから。

しかし、だからこそ、私はあえて「日本人には塩が足りない!」と強く世に訴えたいのです。

今、健康の悩みをかかえている人、それはもしかしたら「塩不足」で起こっているかもしれないのです。

念のため申し上げますが、「塩が足りない」というのは、何も比喩的な意味あいではありません。元気がなくて、意思がはっきりしない人のことを「塩気の抜けた人」などといういい方をしますが、そういったイメージ的なことではなく、本当に食事からとる「塩」が不足しているのです。

私はひょんなきっかけから、塩の普及活動にかかわることになり、現在は「NPO法人日本食用塩研究会」と、「海の精株式会社」の代表をつとめています。

ひとつ、おもしろいお話をご紹介しましょう。

小社の製塩場が伊豆大島にあります。現場で働く人たちは体を使いますから、夏などはかなり汗をかきます。汗で水分と塩分が失われるため、その補給のために、水だけでなく塩もしっかりとります。パートさんたちも、検品のたびに塩の味見をします。ふつうの人が見ると、びっくりするくらい塩をとっています。

どちらの会社もそうでしょうが、わが社も社員の健康診断を実施しています。

製塩場で働く社員(パートも含めて)は現在で四0名ほどですが、これだけ塩をとっているにもかかわらず、中高年もかなりいるにもかかわらず、ほとんどの人は正常血圧です。

検診結果を伝えにいらした保健師さんが「こちらの会社のみなさんは、とても優秀ですね」と大いにほめてくださったほどです。でも、そのあとの言葉がふるっていました。

「今後もこの調子で、減塩にはげんでくださいね!」

これを聞いた生産長は一瞬、言葉につまったそうです。

(うちのは塩の会社なんだけどなぁ…)

(だれも減塩なんかしていないんだけどなぁ…)

心のなかで苦笑いをしつつ、保健師さんを見送ったそうです。

今の日本人はみんな塩についてとんでもない誤解をしているのです。

塩は人間の体に欠かせないものです。特別な場合を除き、減塩などせずにしっかりとらなければならないのです。無理な減塩による塩不足によって、多くの人が「健康障害」を起こしているのに、だれもそのことに気づいていません。

この件については、のちに紹介するように、多くの良心的な医師たちが警鐘を鳴らしています。巻末の賛同メッセージを寄せてくださった石井仁平先生も、塩不足の害を訴える医師のひとりです。

日本人はいつから塩のありがたみを忘れてしまったのでしょう。

それどころか、高血圧を引きおこし、体をこわす元凶と、塩を目のかたきにする始末です。

しかし塩は本来、そんな扱いを受ける存在ではありません。塩は人間にとって、「いのちの源」なのです。そして私にとっての塩は、自分の体と心を救ってくれた命の恩人的な存在です。

どうか塩を誤解しないでいただきたいのです。

みなさんに、いかに塩が私たちに必要なものであるか、そして塩をしっかりととることが、いかに健康づくりに大事かということを知ってほしいのです。

いのちの源である塩を敬遠してどうして健康体を維持できるでしょう。体は塩を必要としているのに、「体に悪い」と思いこんで、不自然に減塩し、おいしくない食事でがまんしているなんて、間違っています。

人間、塩をしっかりとらないとダメなのです。塩不足は健康をそこないます。

本書が世に出ることにより、ひとりでも多くのみなさんが塩についての誤解をとき、健康を取りもどしてくれることを願ってやみません。

NPO法人日本食用塩研究会代表理事

海の精株式会社代表取締役

村上譲顕

「本物の塩」と塩化ナトリウムは違う

ここで「塩」についてきちんと定義しておきたいと思います。

いったい、塩とは何でしょうか?

おそらく、ほとんどの人が「塩」と「食塩」は同じものと思われているでしょう。また化学を勉強会された方は、「食塩とは塩化ナトリウム(NaCl)のことである」と認識されていると思います。ある辞書には「塩とは塩化ナトリウムの俗称である」とさえ書かれていました。

しかし塩には、塩化ナトリウムだけが含まれているわけではありません。

古来、日本において塩(自然海塩)は、海水をまるごと凝縮して作るものでした。

そうやってできた塩には「主成分」である塩化ナトリウムのほかに、いわゆる「にがり」の成分である塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、塩化カリウムや、硫酸カルシウムなどの「少量成分」が含まれていました。

また、そういう塩には「微量成分」として、さきに述べたような海水中のさまざまなミネラルが含まれています。現在の技術ではまた分析できていなかったり、科学的に必要性が証明されていない微量成分も、将来的には必ず発見され、解明されるはずです。

このさまざまなな「海のミネラル集合体」こそが、「本来の塩」なのです。

それがいつ、なぜ「塩化ナトリウムの俗称」になってしまったのか。

さきにも少し述べましたが、昭和四十六(一九七一)年、法律によって、塩田による伝統的な塩の製法が廃止され、「イオン交換膜法」という化学工業的な製法に切りかえられました。この方法では、海水中のナトリウムイオンと塩素イオンを抽出することを目的としているため、塩化ナトリウムの純度が高くなりやすく、大切な少量・微量のミネラルは排除されています。

「不純物」こそが「有用なミネラル」である

現在、塩事業センターが販売する『食塩』(商品名)は塩化ナトリウムの純度が99%以上と定められています。また、輸入の天日塩を精製加工した『精製塩』(商品名)の塩化ナトリウム純度も99%以上です。

そもそも明治時代、塩の専売制度をはじめたときに「塩=塩化ナトリウム」と考えたことが「塩化ナトリウムの純度がたかいほど高品質な塩である」という「迷信」を作り出してしまったのです。

しかも、このときに「塩化ナトリウム以外のミネラルは不純物である」と誤った認識が広まってしまったのです。

しかし、私たちにいわせれば、その「不純物」こそが生き物にとって「有用なミネラル」なのです。

塩の主成分はナトリウムですが、それはあくまでも主成分であって、「塩そのもの」ではありません。

「米」主成分は「デンプン」です。しかし、「米=デンプン」だとは、だれも思ってないですよね。それとまったく同じことが「塩」と「塩化ナトリウム」にもいえるのです。

本書で「塩」(または「自然海塩」)とは、海水を自然に濃縮したもので、「塩化ナトリウムだけでなく、海水中のさまざまなミネラルをバランスよく含んだ塩」をさしています。

それに対して「食塩」とは、「塩化ナトリウムの純度が高くて、ほとんどほかのミネラルを含まない塩」または「塩化ナトリウムそのもの」をさすこととします。

みなさん「海」という文字をよく見てください。

海という漢字は、「水」「人」「母」の三つの字から成りたっています。つまり、「人の母なる水」という意味もあるのではないでしょうか。

海は地球の生命のふるさとです。生き物は海から生まれてきました。いのちが海で発生したことを考えると、海水に私たちが生きていくのに必要なミネラルがすべて、バランスよく含まれていると考えてもいいのではないでしょうか。

つまり塩こそは私たちの「いのちの母なる海のエキス」なのです。

私たち人間は、塩をとることによって、細胞が生活する体内環境をうまく保つことができるのです。

元・名古屋市立大学教授の青木久三先生は、『逆転の健康読本』(PHP研究所)のなかでこのように書かれています。

「人間は海から生まれてきた動物園です。血液の成分表だって、驚くほど海水のそれと似ています。すなわち人間は一%の塩漬け生物であるともいえるのです。それが塩なしでは生きられるはずがありません」

もし塩が体に悪いというならば、なぜ人間は有史以前から塩をとってきたのでしょうか。

古今東西、塩は世界中で大切にされてきました。

給料を意味する「サラリー(salary)」という言葉は「塩」に由来しています。

日本でも、生活を立てるのに必要な費用のことをさす「米塩の資(べいえんのし)」という言葉があります。

戦国時代、海のない甲斐の国(山梨県)で駿河(静岡県)からの塩の道が断たれたとき、塩がなくては生きていけぬと領民がパニック状態になりました。ところが仇敵だった越後(新潟県)の上杉謙信が甲斐の武田信玄に塩を送ったのです。この話は「敵に塩を送る」として、後世によく知られています。

人間は海の恵である「塩」を軽視して、健康になれるはずがないのです。

塩不足で起こる症状

塩の不足はさまざまな症状をひきおこします。以外、まとめて列挙してみましょう(なお、塩不足は下記のような症状の原因になりますが、塩不足だけが原因とは限らないので、ご留意ください)。

*食欲不振

*しゃっくり、げっぷ、吐き気

*下痢、便秘、腹痛

*胃下垂、胃弱、胃潰瘍

*貧血、低血圧、めまい

*冷える、寒がる

*頭痛、肩こり、腰痛

*動悸、息切れ

*性欲減退、インポテンツ

*生理痛、生理不順、不妊

*抜け毛、フケ、歯ぐきからの出血

*筋力低下、倦怠感、無気力

*ストレスに弱くなる、こわがる

*もの忘れ、認知症、うつ、ひきこもり

*視力低下、ドライアイ

*熱中症、むくみ

私たちの体は細胞でできていますが、この細胞の働きをコントロールしているのがミネラルです。

血液中の四大ミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)はそれぞれ拮抗関係にあると述べましたがナトリウムとカルシウムが「しめる」「固くする」「温める」など、マグネシウムとカリウムが「ゆるめる」「柔らかくする」「冷やす」などの働きをしているというのが私の仮説です。

何らかの理由で体内ミネラルのバランスが乱れると、この「しめるーゆるめる」「固くするー柔らかくする」「温めるー冷やす」の力関係がうまく働かなくなります。

例えば胃の場合、細胞がゆるみっぱなしになると「胃下垂」になります。腸の場合、ゆるみすぎると「下痢」、しまりすぎると「便秘」になります。ただし、さきに述べたように、慢性的なゆるみからくる便秘もあります。この場合は、腸の力がゆるんで押しだす力がないために起こります(今の日本人、特に女性にはこちらのほうがおおいようです)。

またさきほどの生理痛もそうですが、内臓の痛みはすべて「温める力」が弱いか、「冷やす力」が強いから起こると考えてもいいと思います。つまり痛みをともなう症状の多くは、塩不足に起因しているのです。

塩不足で起きる症状には、ゆるむ、だるい、しびれる、冷える、痛い、力がない、血の気がない、こわがる、忘れる、ぼける、…といった特徴があります。

本来の伝統食を取りもどそう

私たち心身は食べ物によって作られます。何を食べるかは、その人の選択に自由です。でもだからこそ、真剣に選択してほしいと思うのです。

私もかつては玄米菜食やマクロビオティックなどいろいろな食事法を試してきました。マクロビオティックにもさまざまなな流派があるし、それぞれ主張が異なる部分もあります。

さまざまな情報が飛びかうなかで、「何を食べたら健康になれるのか」ということをもとめて、多くの人々が試行錯誤していますが、今こそ注目しなければならないことは、「日本の伝統食」だと思うのです。

世界中、それぞれに民族があって、それぞれの気候風土のなかでつちかってきた、伝統的な食文化があります。それはその地域・国の誇りでありそれぞれに尊重されるべきものです。

しかし、そのなかでも日本の伝統食は、世界で賞賛される健康食です。

その日本の伝統食を考えてみたとき、漬け物は食べる、味噌汁は飲むで、塩ぬきでは語れないのです。

本書では「自然海塩」といってきましたが、海の水から作られたミネラルバランスのとれた塩は、日本人が昔から食べてきた伝統的な塩であって、「伝統海塩」といってもいいとおもいます。

伝統海塩があってこそ、日本人の伝統食なのです。日本は四方を海に囲まれ、山があって、非常に自然の恵みが豊かな国です。

ですから日本料理の原則は、素材ほんらいの味を「引き出す」というもの。よけいなことはしないで、野菜なら野菜の、魚なら魚の、素材のもつ「甘み」と「旨み」を生かすのです。

フランス料理や中華料理はこの反対で、素材に味を「付ける」ことが基本です。あれこれてを加え、技巧をこらして、おいしいものに仕立てあげていく。だから「フランスはソースが決めてだ」などというのでしょう。

それに比べ、和食は調理の過程も本当にシンプルです。そして、素材本来の味を引き出すときに欠かせないのが、塩です。砂糖や化学調味料(うまみ調味料、アミノ酸等)を味つけに使う和食は邪道です。

生活習慣大国のアメリカでも「和食を見習おう」としきりにいわれています。ところが、日本食は塩分が多いから、「塩分はひかえめに」というただし書きつきなのです。

減塩した日本食(和食)などありえないとおもいます。

海の塩は日本民族の誇り。日本人生は海塩をとって生きてきたのです。

今、「食生活の乱れ」ということがしきりにいわれます。

コンビニ弁当ばかりの若者、スナック菓子をご飯がわりに食べる子どもたち…。

何にでもマヨネーズをかけて食べる人や、一食で唐辛子を一ビン使ってしまうという、不思議な味覚の持ち主も現れています。日本人の食生活は本当におかしくなってきているのでる。

そのなかで、今こそ伝統的な「和食」に回帰しようという声も高まってきています。『粗食のすすめ』(東洋経済新報社)などのベストセラーが生まれたのも、そんな背景があってこそ、だと思います。

伝統的な日本食には「塩の力」が欠かせません。

日本人は今こそ、塩の力を見直し、再評価する時期が来ていると思います。

塩は私たちの元気のもと、活力のもとです。「高齢化社会」と「温暖化時代」を迎え、塩が健康に果たす役割はますます重要なものとなるはずです。

しっかり塩をとって、みなで明日の日本の元気をつちかっていこうではありませんか。

以上抜粋

日本のなかでもここ長野県は長寿の県です。

なぜか考えてみました。

想像ですが、信州の食文化の特徴は厳しい冬を過ごすための保存食にあるかもしれません。

野菜に塩と微生物を用いた保存食。

それが信州の食文化の特徴だとしたら

塩と腸内環境を整える善玉菌いっぱい保存食

それを食べると人の寿命も保存される。

それが長寿の理由だったのではないかと思います。

補足記事

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=298901

2011年03月25日

奇跡のサプリメントMMS

ら

奇跡のサプリメントMMS

http://www.vernisaj.com/wordpress/

本の無償ダウンロード

http://www.vernisaj.com/wordpress/freebook

奇跡のサプリメントMMS

http://www.vernisaj.com/wordpress/

本の無償ダウンロード

http://www.vernisaj.com/wordpress/freebook