2015年02月28日

イセヒカリの発芽玄米麹味噌

味噌を作ってみることにした。

今年は大豆が少し収穫できたのでそれを使えるのが嬉しい。

本当のお味噌汁、ごはん、お漬け物はすごい。

参考にした本は二冊

発酵マニアの天然工房に発芽玄米を使った味噌が紹介されていた。

http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-7414.html?sp

発芽玄米を蒸して種麹と合わせ、先の米麹と同じ要領で発芽玄米麹にするとさらに良い。ギャバ+麹酵素アミラーゼの合わせ技ですから。麹酵素アミラーゼは、栄養の消化吸収を助けてくれますし。

味噌だって、まじうまー。

しかも発酵が早い!

普通の味噌なら9ヶ月以上かかるのに、発芽玄米麹味噌なら、3ヶ月くらいでおいしくなるよー。

ま、よく発酵させたほうがさらにおいしいんだけどさー

発芽玄米だーいすき。

白米よりいけるぜ

それを東城先生の分量で作ってみることに。

大豆1キロ

乾燥麹1キロ

自然塩450グラム

いきなり大量だと大変。初めてやるにはこれくらいの分量が作りやすい。

前に一度味噌を作ろうとして失敗。

たぶん原因は大豆が茹でたりなくてうまく発酵しなかった。

昨年、河川敷の耕作放棄地で収穫した大豆

来年の種にもなるのが嬉しい。

大豆はよく煮えて柔らかかったので簡単につぶれた。

あとは時間にお任せ。

三カ月

廃材天国のブログより

その中でもこの味噌作りは感動的な朝の味噌汁のみならず、酵素を摂り薬も医者も要らないという自給生活に不可欠。

この間のたくあんと一緒で、麹をスーパーで買ってでも作った方がいい。

一つ一つの実践の積み重ねでしか、昔の生活のサイクルは取り戻せない。

手作り生活からかけ離れた現代人の僕でも、こうして少しづつ出来るようになってきた。

まだまだと思いながら実践を繰り返してる。

廃材天国HP

http://haizaitengoku.com/

今年は大豆が少し収穫できたのでそれを使えるのが嬉しい。

本当のお味噌汁、ごはん、お漬け物はすごい。

参考にした本は二冊

発酵マニアの天然工房に発芽玄米を使った味噌が紹介されていた。

http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-7414.html?sp

発芽玄米を蒸して種麹と合わせ、先の米麹と同じ要領で発芽玄米麹にするとさらに良い。ギャバ+麹酵素アミラーゼの合わせ技ですから。麹酵素アミラーゼは、栄養の消化吸収を助けてくれますし。

味噌だって、まじうまー。

しかも発酵が早い!

普通の味噌なら9ヶ月以上かかるのに、発芽玄米麹味噌なら、3ヶ月くらいでおいしくなるよー。

ま、よく発酵させたほうがさらにおいしいんだけどさー

発芽玄米だーいすき。

白米よりいけるぜ

それを東城先生の分量で作ってみることに。

大豆1キロ

乾燥麹1キロ

自然塩450グラム

いきなり大量だと大変。初めてやるにはこれくらいの分量が作りやすい。

前に一度味噌を作ろうとして失敗。

たぶん原因は大豆が茹でたりなくてうまく発酵しなかった。

昨年、河川敷の耕作放棄地で収穫した大豆

来年の種にもなるのが嬉しい。

大豆はよく煮えて柔らかかったので簡単につぶれた。

あとは時間にお任せ。

三カ月

廃材天国のブログより

その中でもこの味噌作りは感動的な朝の味噌汁のみならず、酵素を摂り薬も医者も要らないという自給生活に不可欠。

この間のたくあんと一緒で、麹をスーパーで買ってでも作った方がいい。

一つ一つの実践の積み重ねでしか、昔の生活のサイクルは取り戻せない。

手作り生活からかけ離れた現代人の僕でも、こうして少しづつ出来るようになってきた。

まだまだと思いながら実践を繰り返してる。

廃材天国HP

http://haizaitengoku.com/

2014年12月10日

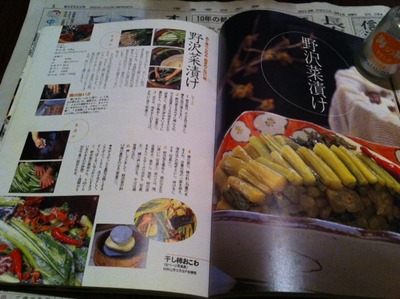

おいしい野沢菜漬けの季節です

実家で野沢菜を漬けるというのでもらいに行った。

家の野沢菜は太いのに柔らかくておいしい

二、三日前に冷え込んだので今がいいタイミング。野沢菜は寒さにあたると甘みとノリがのってきておいしくなる。

農薬や化学肥料は使ってないというので安心

直売出荷もするとのこと。

場所は篠ノ井Aコープ

明日、明後日の朝に並ぶ予定。

無農薬とか無化学肥料とか表示はしていないけど使っていないのでおすすめ。

まだ漬けていない人で近くの人は宮崎文子をみつけたらぜひどうぞ。

4キロ一束410円

篠ノ井Aコープ

http://www.nn.zennoh.or.jp/acoop/list/shinonoi.htm

さっそく家に帰って下漬

野沢菜漬けのレシピ

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1213349.html

漬け物は災害とかの備えにもなるのでそうゆう意味でもぜひどうぞ。

2014年11月25日

新米もってきたよ!

脱穀したモミに草の種もたくさん混ざっていてそのまま精米するとその草の種が混ざってしまう。ので唐箕で飛ばすことに。

この草の種が問題

飛ばす前

飛ばしたあと

玄米にして

新米は白米に

新米おいてきたよと母に連絡。

母親も田んぼで働く様子をみていつも心配していたので無事に米になって喜んだ。

うちの場合は父親の代から米を作らなくなった。専業農家だけどその時期は野菜の苗作りでとても田んぼのことをやっていられないのと、「買ったほうが安い」

という高度経済成長時代的な考がある。

それがあって今の自分があるので文句は言えないけど。

専業農家なのに主食の米を作っていない。

どこか違う気がする。

でもきっと父もいつか作りたいと思っているはずだ。

仏壇にお供えした新米

80すぎて細くなった身体で手にぺっと唾をはき長いハゼ掛けの棒を担ぎあげた祖父の背中はかっこよかった。

いまでも記憶にしっかりのこっている。

かわいがっていた孫が米を作ってもってきたら嬉しいに違いない。

孫のかわいさはまだわからないし、肉体を失ったあとで感じる人の思いというのもわからないけど、たぶんこの世で食べるよりもおいしいんじゃないかと想像する。

それは肉体後のお楽しみ☆

2014年09月07日

アロイトマトで究極の冷製パスタを作る

アロイトマトから広まる固定種、自家採種、自然栽培への流れ。

先日、アロイトマトの種をとったとき果肉の部分のおいしさに驚いた。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1562856.html

種をとったあとの部分のを使いアロイトマトの甘みを生かした冷製パスタを作ってみることにした。

ぴったりなレシピがありました。↓

落合シェフのフレッシュトマトの冷製パスタ

http://tomato-beauty.seesaa.net/s/article/125427668.html

このレシピでは種を取り出すのでそれを自家採種用すれば無駄がない。

種とゼリー状の部分は酸味と水分が多いし、食感もよくないので一石二鳥。

より濃厚で食感のよいパスタができます。

その他の材料にもこだわりたいのですがとりあえず、あるもので。

アロイトマトとディチェコのパスタ

ガッツリたべたいので麺を増量。

バジルは鮮度がよくなかったので大葉に変更。

あと、白ワインも用意。

皮をむく時に熱を加えると酵母などの菌が死んでしまい種によくなさそうなので、湯むきはせずに試しにそのままむいてみた。

なんと完熟のももの皮のようにむけました。

皮が薄いのよくむけるのかもしれない。

これは発見でした。

ちなみに桃太郎トマトは輸送に耐えれるようにしてあるため皮が厚いとのこと。

近年の品種改良の多くは販売する側の都合で行われています。

試食してもらいます。

おいしいみたい。

うまい。うまい。うまい!

白ワインを飲むのもわすれてしまうほど夢中で食べてしまいました。

オリーブオイルも良いものを使ったらさらにおいしくなるかも。

美味しそうなオリーブオイルありました↓

オステリア・ガット

http://gatto.naganoblog.jp/e514096.html

ワインも料理もおいしいお店です。

その他の冷製パスタの作り方も参考にしてみることに。

パスタ王の冷製パスタの作り方

http://youtu.be/HNeOfhNKP4U

水気をしっかりきったあとガーリックオイルで下味をつけてからソースをかけているのが美味しそうです。

フィデール(トマト)の冷製パスタ 札幌のイタリアンシェフ

http://youtu.be/-3v1K8kt_YY

ここでは茹でたパスタを水で冷やさずそのままボールに入れ、下から冷やしていました。

パスタを水で冷やしてからあえるよりソースとパスタがよくなじみそうです。

なるほどでした。

同じ冷製パスタでもそれぞれのスタイルがあって面白い。

では、究極の冷製パスタを作ってみてください。

究極の料理といえば

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/北大路魯山人

料理材料というものが何万何千あるか知らないが、ひとつとして、それ独自の持ち味を有しないものはない。どんなものにも、ほかのものでは代用し得ない持ち味があるものだ。天がつくり地がつくった自然の力がものを言っているからである。料理が材料の持ち味を活かすことにあるとすれば、利用し得るものすべてを利用してこそ、初めて料理という名に価し、料理人たる資格があると言い得る。それこそ料理の心と言うものである。

北大路魯山人

(昭和十年)

先日、アロイトマトの種をとったとき果肉の部分のおいしさに驚いた。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1562856.html

種をとったあとの部分のを使いアロイトマトの甘みを生かした冷製パスタを作ってみることにした。

ぴったりなレシピがありました。↓

落合シェフのフレッシュトマトの冷製パスタ

http://tomato-beauty.seesaa.net/s/article/125427668.html

このレシピでは種を取り出すのでそれを自家採種用すれば無駄がない。

種とゼリー状の部分は酸味と水分が多いし、食感もよくないので一石二鳥。

より濃厚で食感のよいパスタができます。

その他の材料にもこだわりたいのですがとりあえず、あるもので。

アロイトマトとディチェコのパスタ

ガッツリたべたいので麺を増量。

バジルは鮮度がよくなかったので大葉に変更。

あと、白ワインも用意。

皮をむく時に熱を加えると酵母などの菌が死んでしまい種によくなさそうなので、湯むきはせずに試しにそのままむいてみた。

なんと完熟のももの皮のようにむけました。

皮が薄いのよくむけるのかもしれない。

これは発見でした。

ちなみに桃太郎トマトは輸送に耐えれるようにしてあるため皮が厚いとのこと。

近年の品種改良の多くは販売する側の都合で行われています。

試食してもらいます。

おいしいみたい。

うまい。うまい。うまい!

白ワインを飲むのもわすれてしまうほど夢中で食べてしまいました。

オリーブオイルも良いものを使ったらさらにおいしくなるかも。

美味しそうなオリーブオイルありました↓

オステリア・ガット

http://gatto.naganoblog.jp/e514096.html

ワインも料理もおいしいお店です。

その他の冷製パスタの作り方も参考にしてみることに。

パスタ王の冷製パスタの作り方

http://youtu.be/HNeOfhNKP4U

水気をしっかりきったあとガーリックオイルで下味をつけてからソースをかけているのが美味しそうです。

フィデール(トマト)の冷製パスタ 札幌のイタリアンシェフ

http://youtu.be/-3v1K8kt_YY

ここでは茹でたパスタを水で冷やさずそのままボールに入れ、下から冷やしていました。

パスタを水で冷やしてからあえるよりソースとパスタがよくなじみそうです。

なるほどでした。

同じ冷製パスタでもそれぞれのスタイルがあって面白い。

では、究極の冷製パスタを作ってみてください。

究極の料理といえば

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/北大路魯山人

料理材料というものが何万何千あるか知らないが、ひとつとして、それ独自の持ち味を有しないものはない。どんなものにも、ほかのものでは代用し得ない持ち味があるものだ。天がつくり地がつくった自然の力がものを言っているからである。料理が材料の持ち味を活かすことにあるとすれば、利用し得るものすべてを利用してこそ、初めて料理という名に価し、料理人たる資格があると言い得る。それこそ料理の心と言うものである。

北大路魯山人

(昭和十年)

2014年08月26日

アロイトマト試食

ハウスのアロイトマト。

こんな感じ。

きれいなピンク色。

信濃町の道の駅で買ったもろこしとハートランドビールと一緒に。

アロイトマトの味ってどんなんだろうという好奇心が満たされる瞬間です。

アロイトマトでトマトソースとピザも

ピザはツルヤオリジナルのピザにモロコシとアロイトマトをトッピングしてパスタのソースとチーズをたして焼いたもの。

初めてアロイトマトを食べた父親の感想は桃太郎とたいして変わらないといっていましたが、その後に収穫したものは確かにおいしいとこと。

次の目標は種をとって来年につなげること。無料配布もしてみたいし。

3年で土地に馴染むといいますがどう変化していくのか楽しみです。

アロイトマトのおいしさ自家採種や自然栽培の文化が復活し、食の多様性から生き方の多様性に繋がっていけば理想です。

アロイという名前にとても魅力を感じます。

こちらは路地のアロイトマトのようす。

上手にできたらこちらの種を残そうと思います。

参考記事

http://zucky.exblog.jp/20101310

特にアロイトマトは成績が良く

しかも「土地になじんだ」と実感できた年でした。

正直、やっとおいしくなった!て感じ

こんなに毎年ちゃんと種を取って蒔き次いでいるのは

実はこのアロイトマトだけです。

どうしてそんなにこだわっているかというと

そりゃもちろん「自分だけのトマト」が作りたかったから

アロイトマトにはそんなロマンを感じたから

2014年05月27日

プランターでできる木村式「自然栽培」トマト編

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e733983.html

野菜の中でもトマトは人気。

真っ赤な色、果物にも負けない甘みに本能が刺激される。

プランターでも作れるのも魅力!

そのトマトを木村方式の「自然栽培」でプランターで作ってみませんか?

まずは最近話題だった美味しんぼより

http://touch.dailymotion.com/video/xblrxy_tv-アニメ-美味しんぼ-第062話-大地の赤_shortfilms

テレビ放映された木村式トマトの自然栽培方法

http://sizennsaibainikki.doorblog.jp/archives/6147702.html

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくる本

小学館発行

より抜粋しました

プランターでできる木村式「自然栽培」

自分でつくった安心野菜を食べよう!

根っこを丈夫に育てるとトマトは驚くほど旨くなる

トマト編(前編)

物事の根本を見極めるという日本語がある。根本というのは植物の根っこのことだ。英語のルーツという言葉も、根という意味だけじゃなくて物事の基礎とか、先祖とかいう意味で使われているって聞いたことがある。洋の東西を問わず、昔の人はよく知っていたというわけだ。

人が農業を始めて何千年経ったかわからないけどもさ、考えてみれば、昔は世の中の大半の人が何らかのかたちで農業に関わって生きてきた。植物の種を植えて、それを育てるという暮らしをしていたら、誰だって根っこの重要さに気づくと思うのな。

ちょっと乱暴ないい方になるかもわからないけど、その根っこの大切さを忘れてしまったのが、現代の農業の姿だと私は思います。現代の農業を頭から否定するつもりはないけど、農薬や肥料に頼るとどうしても根っこのことを考えなくなってしまうのさ私自身がそうだったから、それはよくわかる。肥料を与えれば立派な作物が育つ農薬を撒けば害虫や病気を退治できる。そういう単純な思考方式になってしまうから土の中にあって見えない根っこのことを見ようともしなくなる。私がリンゴの無農薬栽培を成功させるまでに長い歳月がかかってしまったのも、結局はそれがいちばんの原因でした。自然の中の草木と、人間が肥料や農薬を使って育てる作物のいちばん大きな違いは、その目に見えない根っこなの。肥料を与えてやれば茎や葉は立派に育つ。けれど根っこは貧弱になってしまう。植物は根っこから地中の養分を吸収するのだけど、肥料が与えられているおかげで、その根っこを伸ばす必要がなくなるわけさ。自然の中の植物は、必要な栄養を得るために根を精一杯に伸ばす。だから茎や葉に比べて地下の根っこがものすごく発達する。それが植物の自然な姿であり、そのほうがずっと健康なわけだ。野山を駆け回って遊んでいた昔の子供みたいなものだな。家の中でテレビゲームばっかりしている今の子供よりも、ずっと足腰が強かったはずだ。肥料を与えられて育った作物は肥満の人と同じで、一種の栄養過多に陥っているわけです。肥満が生活習慣病の原因になりやすいように、虫や病気の被害を受けやすい。栄養過多だと、虫も集まりやすいのさ。肥料を与えるから、農薬に頼らなきゃいけなくなるというわけだ。

そしてこの話は、実は肥料だけではなく、水やりも同じことがいえる。水が植物にとって欠かせない"養分"のひとつなのは事実だけれど、これも与えすぎていることが多い。それが根の発達を妨げる原因になっている。

トマトという作物は、その典型的な例だ。原産地は、南米のアンデス高原。雨のほとんど降らない乾燥した荒地が故郷だから、トマトは根を生やす力がとても強い僅かな水分を求めてどこまでも根を伸ばしながら生きてきた。おいしくて、健康なトマトを育てるこつは、このトマトの才能を生かしてやることにつきるのさ。そのことに気づいたのは私のちょっとした不手際でした。

昔、リンゴがまだみのらないころ、リンゴ畑の隅でトマトをつくっていたんだけどうっかりして一本のトマトの茎を踏んずけたままにしてしまったのさ。茎は根元から倒れて地面になかば埋まっていたの。何日かしてそのことに気づいたんだけど、よく見たらその地面についた茎から、根がびっしり生えている。

すごい生命力だなあと感心して、そのまま育ててみました。そしたらその茎からも

根を生やしたトマトは、他のトマトよりもずっと成長がよかった。リンゴの木よりも高くなったんだから。実もたっぷりとつけてくれました。そしてなにより、そのトマトの実は驚くほど甘くておいしかった。

他のトマトに比べて、根の量が遥かに多いからだと思います。それで、工夫したのがトマトの「横植え法」。ベランダ菜園でも十分に応用が可能です。これからその方法をお教えしましょう。

トマトの苗の植え方は、左の図のとおりです。ミニトマトでも普通の大きなトマトでもいい。ただしこの方法で育てると、プランター栽培とはいえ、トマトの背丈はかなり高くなります。ミニトマトでも上手く育てれば1m50cmから2mにはなるから、ベランダの広さに余裕がない場合はミニトマトを選んだほうがいいかもしれません。

基本的な育て方は、ミニトマトも、普通のトマトも同じです。

ポイントは苗を植える前に先端の葉を残して、他の枝葉をすべて切り落としてしまうこと。そして、枝を切り落としたら切り口を十分に乾かしてあげてください。切り口はトマトにとって傷のようなものだから、そのままに地中に埋めてしまうと、腐ってしまう可能性がある。30分から1時間放置して切り口がよく乾燥したらトマトの苗からポットをはずし、中の土に霧吹きで水を軽く吹いて湿らせます。

プランターに穴を掘り、左の図のように根の部分から先端だけを残し、茎の全てを土に埋める。このとき、茎の先端の葉が地面に触れないように土で枕を作ってあげてください。翌日には茎がぴんと直立して、葉は空を向いているはずです。

注意してもらいたいのは、この最初の植え付けのとき、ポットから苗を外してに根の周りに霧吹きで軽く水をかける以外は、水やりをしないということ。ポットからはずした根に水をあげるのは(このときも、水のやりすぎにならないように気をつけること。あくまでも霧吹きで、土の表面が湿る程度に!)、トマトの根がプランターの土の中に伸びやすくするため。ポットの中で育ってきた根はプランターという新しい環境に移され、最初は戸惑っている。そこにちょっとだけ与えた水が、いわば呼び水として、プランターの土という未知の世界にトマトか根を伸ばすきっかけになるというわけさ。あとは、トマトが、プランターの中に根をどんどん伸ばしていく地中に埋めた茎からも、びっしり根が生えていく。前にもいったことだけれど、手で握って水気を感じない土でも50%程度の水分を含んでいる。根をしっかり生やしたトマトなら、それくらいの水分があれば十分です。

苗を土に埋めたら、水をやりたくなるかもしれないけれど、そこで水を与えると、その後も水をやり続けなければいけなくなります。水が豊富な環境ではトマトは根をあまり伸ばそうとしないからだ。水を与えずに育てると、トマトは根を一生懸命に伸ばし、驚くほど甘くおいしくなるのさ。じっと我慢して生長を見守ってください。

旨いトマトづくりのこつは水をなるべく与えぬこと

トマト編(後編)

トマトは、茎が地面に触れるとそこからでもどんどんねをのばす。「横植え法」はその性質を利用した方法です。根が豊かに育つから、普通に植えるよりもトマトは大きく育つ。もちろん実もたくさんつけるし、しかもその実は普通のトマトよりもずっとおいしくなる。

トマトが茎からも根を伸ばすのは、乾燥した土地で進化したしょくぶつだから、僅かの水分でも必死で取り込もうとするのだと思います。考えてみれば、健全な姿だよな。ただし、その姿に同情して水をあげてはいけない。トマトは基本的に水を与えずに育てること。水まきをしなくても、土にはかなりの水分が含まれている、それで十分なのさ。

むしろ水を与えると、トマトは根を伸ばさなくなる。しかも水分過多になって、葉や茎の組織がやわらかくなるから虫にも食われやすくなる。

トマトは農薬を与えずに育てるのが難しいといわれているけれど、そのひとつの理由は水のやりすぎなのさ。68ページで土の育て方の説明をしたときに、赤土のうえに枯れた草や枯葉を敷くことをおはなししたけれど、トマトに限っては、それもやらないほうがいい。

枯草や枯葉には土からの水分をの蒸散を防いで保水をする働きをする。それはごく僅かの水分ではあるけれど、それすらもトマトには必要がない、というか、余分な水分になってしまうのさ。自然の雨がかかってしまうのは仕方がないけれど、これもあまり降るようなら、雨よけをしてあげたほうがいい。畑ではどうすることもできないけれどベランダなら傘を差しかけてやることもできる。雨のほとんど降らない地方から、はるばる日本にやってきてくれた作物だものな、それくらいのサービスをしてあげてもばちは当たらないさ。

というわけで、苗の植え付けか終わったら、人間には(雨よけは別として)しばらくの間は何もすることがない。トマトが生長して葉を繁らせていく姿をよく眺めていてください。

さて、トマトの葉が生長したら、側芽欠きをします。側芽とは葉のつけ根に出る芽のこと。この側芽が出たら指で摘み取ります。これはトマトの生長を助けるためなのでトマトがある程度生長したら側芽欠きの必要はありません目安として、地面から3段目くらいの葉まで側芽欠きをすればいいでしょう。摘み取った側芽は土に挿してやると、根を生やして一人前の苗に育ちます。養分の少ない赤土に挿すのがこつ。この方法で、トマトの苗を増やすこともできます。

トマトの高さが30センチくらいになったら、ダイズの種を播いてください。

ダイズの種はトマトの根から、少し生やし離れた場所に播くこと。路地栽培なら30cmは離すところだけれど、プランターの場合なら15cmくらい離せばいいでしょう。播く場所は左のイラストを参考にして、プランターのサイズに合わせて工夫をしてください。

ダイズを播くのは、根粒菌の働きを借りて、土の中に窒素を固定するため。肥料の代わりに、根粒菌の力を借りて窒素分を補給するわけです。72ページで説明したように、人差し指を第一関節まで土に埋めて穴をあけ、その底にダイズの種を1粒おいて土をかけます。ダイズが育って枝豆ができたら茎の根元で切って収穫して、根を地面にそのまま残します。根を残すのがポイントだ。土の中に残った根に寄生した根粒菌はそのままに働き続け、10月くらいまで土に窒素を補給してくれます。

窒素肥料を施すほうが簡単という人もいるかもしれません。確かに肥料なら、養分を確実に補給できる。けれど、落とし穴がひとつある。肥料だと窒素分を与えすぎになりやすい。

人の子供だって目の前に甘いお菓子があったら、食べ過ぎるまで食べてしまう。植物も養分を与えられたら必要以上に吸収してしまうのさ。それで窒素過多になって、苦味が出てくる。害虫が集まるのも、野菜や果物が余分な栄養を貯め込んでいるときなのさ。ところが根粒菌は土の中に必要以上の窒素分があると働かなくなる。窒素過多になる心配がないのさ。自然の摂理はすごいもんだな。

ダイズの種を蒔いたら、支柱を用意してください。細い棒を井桁に組んで、ベランダなら柵などに固定します。畑なら支柱を地面に突き刺せばいいんだけれど、プランターの深さくらいでは、トマトが生長してきたらとても支えきれないのな、だから、支柱は柵にしっかり結びつけること。支柱は、ホームセンターなどでキュウリなどの野菜用の支柱を売っているので、それを代用してもかまいません。トマトはプランター栽培でも2mくらいは伸びるから生長した姿を想像して支柱を組んでください。支柱の井桁には、左の図を参考にして、適当な間隔で麻ひもを張っておくこと。

そこに、伸びてきたトマトの茎を這わせます。トマトには巻きひげがないから、麻ひもなどで支柱に固定してやる必要がある。このとき、トマトの茎を強く縛りつけないように注意すること。茎が折れる原因になります。固定する麻ひもが8の字を描くように、支柱の側はしっかり結び、トマトの茎の側は、締めつけないよう、余裕を持たせて緩く結んでやってください。

そのうち可愛い花が咲き始めます。受粉を促し、着果をよくする薬剤もあるけれど、その必要はありません。そのまま自然に任せても、トマトはみのってくれます。もし花が咲いても実のつきが悪いようなら、綿棒で花の中をこちょこちょと刺激してみてください。

それから、順序が逆になってしまったけれど、トマトがまだあまり生長しないかうちに花が咲いたら、摘み取ること。植物には生長作用と生殖作用があるのさ。そして、このふたつの作用は互いに抑制し合う関係にある。わかりやすくいえば、花を咲かせると、トマトの生長が悪くなるというわけだ。プランター栽培の場合なら、トマトの高さが30cmくらいになるまでにつぼみができたら、ちょっと可哀想なようだけれど、すべて摘み取ったほうがいい。

トマトが健康に育てば、夏の間中はおいしくて甘い実を収穫できるはずだ。野生の果実に近い、濃厚で甘みのあるトマトを存分に味わってください。夏どころか場合によっては10月くらいまで収穫できることもあります。10月のトマトはさすがに赤くはならないけれど青いトマトに鰹節とドレッシングをかけて食べるとこれがまた旨いのです。

失敗をしてしまったあなたへ

失敗は面白くないもの。

私だって10年も失敗を続けたわけですから。

今の人たちは失敗を恐れすぎだと思います。

絶対に失敗は許されないと思っている。

しかし、失敗からしか学べないこともたくさんあるのです。

この本で紹介したプランター栽培でも最初からうまくいかない人のほうが多いのかもしれません。

もし皆さんが、今すぐ野菜を食べたい、というのなら、きっと八百屋さんに行ったほうが早いでしょう。

わざわざ自分の手で、試行錯誤を重ね、いろいろ乗り越えてつくった野菜だからこそ、ひと味もふた味も違う愛おしさが出るんではないでしょうか。

もちろん、私は皆さんに失敗をすすめているわけではありません。

失敗は何かを学ぶチャンスでもあるといいたいのです。

失敗から学びながら、いや、失敗を楽しむ気持ちで野菜をつくってみてください。

そうすると野菜作りを通じて、きっと自分の人生作りのヒントが手に入ると思います。

あなたの人生に

毎日、毎日

小さな花を咲かせましょう。

いつか実を結ぶ、花。

きっと誰かの心を和ます、花。

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくるということはおおげさなモノでもコトでもなく、

当たり前のことを「幸せ」と感じることから

始まるのではないでしょうか。

一緒に幸せの種を蒔きましょう。

木村さんの手

http://www.youtube.com/watch?v=0S6rNnDH3gQ&feature=youtube_gdata_player

野菜の中でもトマトは人気。

真っ赤な色、果物にも負けない甘みに本能が刺激される。

プランターでも作れるのも魅力!

そのトマトを木村方式の「自然栽培」でプランターで作ってみませんか?

まずは最近話題だった美味しんぼより

http://touch.dailymotion.com/video/xblrxy_tv-アニメ-美味しんぼ-第062話-大地の赤_shortfilms

テレビ放映された木村式トマトの自然栽培方法

http://sizennsaibainikki.doorblog.jp/archives/6147702.html

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくる本

小学館発行

より抜粋しました

プランターでできる木村式「自然栽培」

自分でつくった安心野菜を食べよう!

根っこを丈夫に育てるとトマトは驚くほど旨くなる

トマト編(前編)

物事の根本を見極めるという日本語がある。根本というのは植物の根っこのことだ。英語のルーツという言葉も、根という意味だけじゃなくて物事の基礎とか、先祖とかいう意味で使われているって聞いたことがある。洋の東西を問わず、昔の人はよく知っていたというわけだ。

人が農業を始めて何千年経ったかわからないけどもさ、考えてみれば、昔は世の中の大半の人が何らかのかたちで農業に関わって生きてきた。植物の種を植えて、それを育てるという暮らしをしていたら、誰だって根っこの重要さに気づくと思うのな。

ちょっと乱暴ないい方になるかもわからないけど、その根っこの大切さを忘れてしまったのが、現代の農業の姿だと私は思います。現代の農業を頭から否定するつもりはないけど、農薬や肥料に頼るとどうしても根っこのことを考えなくなってしまうのさ私自身がそうだったから、それはよくわかる。肥料を与えれば立派な作物が育つ農薬を撒けば害虫や病気を退治できる。そういう単純な思考方式になってしまうから土の中にあって見えない根っこのことを見ようともしなくなる。私がリンゴの無農薬栽培を成功させるまでに長い歳月がかかってしまったのも、結局はそれがいちばんの原因でした。自然の中の草木と、人間が肥料や農薬を使って育てる作物のいちばん大きな違いは、その目に見えない根っこなの。肥料を与えてやれば茎や葉は立派に育つ。けれど根っこは貧弱になってしまう。植物は根っこから地中の養分を吸収するのだけど、肥料が与えられているおかげで、その根っこを伸ばす必要がなくなるわけさ。自然の中の植物は、必要な栄養を得るために根を精一杯に伸ばす。だから茎や葉に比べて地下の根っこがものすごく発達する。それが植物の自然な姿であり、そのほうがずっと健康なわけだ。野山を駆け回って遊んでいた昔の子供みたいなものだな。家の中でテレビゲームばっかりしている今の子供よりも、ずっと足腰が強かったはずだ。肥料を与えられて育った作物は肥満の人と同じで、一種の栄養過多に陥っているわけです。肥満が生活習慣病の原因になりやすいように、虫や病気の被害を受けやすい。栄養過多だと、虫も集まりやすいのさ。肥料を与えるから、農薬に頼らなきゃいけなくなるというわけだ。

そしてこの話は、実は肥料だけではなく、水やりも同じことがいえる。水が植物にとって欠かせない"養分"のひとつなのは事実だけれど、これも与えすぎていることが多い。それが根の発達を妨げる原因になっている。

トマトという作物は、その典型的な例だ。原産地は、南米のアンデス高原。雨のほとんど降らない乾燥した荒地が故郷だから、トマトは根を生やす力がとても強い僅かな水分を求めてどこまでも根を伸ばしながら生きてきた。おいしくて、健康なトマトを育てるこつは、このトマトの才能を生かしてやることにつきるのさ。そのことに気づいたのは私のちょっとした不手際でした。

昔、リンゴがまだみのらないころ、リンゴ畑の隅でトマトをつくっていたんだけどうっかりして一本のトマトの茎を踏んずけたままにしてしまったのさ。茎は根元から倒れて地面になかば埋まっていたの。何日かしてそのことに気づいたんだけど、よく見たらその地面についた茎から、根がびっしり生えている。

すごい生命力だなあと感心して、そのまま育ててみました。そしたらその茎からも

根を生やしたトマトは、他のトマトよりもずっと成長がよかった。リンゴの木よりも高くなったんだから。実もたっぷりとつけてくれました。そしてなにより、そのトマトの実は驚くほど甘くておいしかった。

他のトマトに比べて、根の量が遥かに多いからだと思います。それで、工夫したのがトマトの「横植え法」。ベランダ菜園でも十分に応用が可能です。これからその方法をお教えしましょう。

トマトの苗の植え方は、左の図のとおりです。ミニトマトでも普通の大きなトマトでもいい。ただしこの方法で育てると、プランター栽培とはいえ、トマトの背丈はかなり高くなります。ミニトマトでも上手く育てれば1m50cmから2mにはなるから、ベランダの広さに余裕がない場合はミニトマトを選んだほうがいいかもしれません。

基本的な育て方は、ミニトマトも、普通のトマトも同じです。

ポイントは苗を植える前に先端の葉を残して、他の枝葉をすべて切り落としてしまうこと。そして、枝を切り落としたら切り口を十分に乾かしてあげてください。切り口はトマトにとって傷のようなものだから、そのままに地中に埋めてしまうと、腐ってしまう可能性がある。30分から1時間放置して切り口がよく乾燥したらトマトの苗からポットをはずし、中の土に霧吹きで水を軽く吹いて湿らせます。

プランターに穴を掘り、左の図のように根の部分から先端だけを残し、茎の全てを土に埋める。このとき、茎の先端の葉が地面に触れないように土で枕を作ってあげてください。翌日には茎がぴんと直立して、葉は空を向いているはずです。

注意してもらいたいのは、この最初の植え付けのとき、ポットから苗を外してに根の周りに霧吹きで軽く水をかける以外は、水やりをしないということ。ポットからはずした根に水をあげるのは(このときも、水のやりすぎにならないように気をつけること。あくまでも霧吹きで、土の表面が湿る程度に!)、トマトの根がプランターの土の中に伸びやすくするため。ポットの中で育ってきた根はプランターという新しい環境に移され、最初は戸惑っている。そこにちょっとだけ与えた水が、いわば呼び水として、プランターの土という未知の世界にトマトか根を伸ばすきっかけになるというわけさ。あとは、トマトが、プランターの中に根をどんどん伸ばしていく地中に埋めた茎からも、びっしり根が生えていく。前にもいったことだけれど、手で握って水気を感じない土でも50%程度の水分を含んでいる。根をしっかり生やしたトマトなら、それくらいの水分があれば十分です。

苗を土に埋めたら、水をやりたくなるかもしれないけれど、そこで水を与えると、その後も水をやり続けなければいけなくなります。水が豊富な環境ではトマトは根をあまり伸ばそうとしないからだ。水を与えずに育てると、トマトは根を一生懸命に伸ばし、驚くほど甘くおいしくなるのさ。じっと我慢して生長を見守ってください。

旨いトマトづくりのこつは水をなるべく与えぬこと

トマト編(後編)

トマトは、茎が地面に触れるとそこからでもどんどんねをのばす。「横植え法」はその性質を利用した方法です。根が豊かに育つから、普通に植えるよりもトマトは大きく育つ。もちろん実もたくさんつけるし、しかもその実は普通のトマトよりもずっとおいしくなる。

トマトが茎からも根を伸ばすのは、乾燥した土地で進化したしょくぶつだから、僅かの水分でも必死で取り込もうとするのだと思います。考えてみれば、健全な姿だよな。ただし、その姿に同情して水をあげてはいけない。トマトは基本的に水を与えずに育てること。水まきをしなくても、土にはかなりの水分が含まれている、それで十分なのさ。

むしろ水を与えると、トマトは根を伸ばさなくなる。しかも水分過多になって、葉や茎の組織がやわらかくなるから虫にも食われやすくなる。

トマトは農薬を与えずに育てるのが難しいといわれているけれど、そのひとつの理由は水のやりすぎなのさ。68ページで土の育て方の説明をしたときに、赤土のうえに枯れた草や枯葉を敷くことをおはなししたけれど、トマトに限っては、それもやらないほうがいい。

枯草や枯葉には土からの水分をの蒸散を防いで保水をする働きをする。それはごく僅かの水分ではあるけれど、それすらもトマトには必要がない、というか、余分な水分になってしまうのさ。自然の雨がかかってしまうのは仕方がないけれど、これもあまり降るようなら、雨よけをしてあげたほうがいい。畑ではどうすることもできないけれどベランダなら傘を差しかけてやることもできる。雨のほとんど降らない地方から、はるばる日本にやってきてくれた作物だものな、それくらいのサービスをしてあげてもばちは当たらないさ。

というわけで、苗の植え付けか終わったら、人間には(雨よけは別として)しばらくの間は何もすることがない。トマトが生長して葉を繁らせていく姿をよく眺めていてください。

さて、トマトの葉が生長したら、側芽欠きをします。側芽とは葉のつけ根に出る芽のこと。この側芽が出たら指で摘み取ります。これはトマトの生長を助けるためなのでトマトがある程度生長したら側芽欠きの必要はありません目安として、地面から3段目くらいの葉まで側芽欠きをすればいいでしょう。摘み取った側芽は土に挿してやると、根を生やして一人前の苗に育ちます。養分の少ない赤土に挿すのがこつ。この方法で、トマトの苗を増やすこともできます。

トマトの高さが30センチくらいになったら、ダイズの種を播いてください。

ダイズの種はトマトの根から、少し生やし離れた場所に播くこと。路地栽培なら30cmは離すところだけれど、プランターの場合なら15cmくらい離せばいいでしょう。播く場所は左のイラストを参考にして、プランターのサイズに合わせて工夫をしてください。

ダイズを播くのは、根粒菌の働きを借りて、土の中に窒素を固定するため。肥料の代わりに、根粒菌の力を借りて窒素分を補給するわけです。72ページで説明したように、人差し指を第一関節まで土に埋めて穴をあけ、その底にダイズの種を1粒おいて土をかけます。ダイズが育って枝豆ができたら茎の根元で切って収穫して、根を地面にそのまま残します。根を残すのがポイントだ。土の中に残った根に寄生した根粒菌はそのままに働き続け、10月くらいまで土に窒素を補給してくれます。

窒素肥料を施すほうが簡単という人もいるかもしれません。確かに肥料なら、養分を確実に補給できる。けれど、落とし穴がひとつある。肥料だと窒素分を与えすぎになりやすい。

人の子供だって目の前に甘いお菓子があったら、食べ過ぎるまで食べてしまう。植物も養分を与えられたら必要以上に吸収してしまうのさ。それで窒素過多になって、苦味が出てくる。害虫が集まるのも、野菜や果物が余分な栄養を貯め込んでいるときなのさ。ところが根粒菌は土の中に必要以上の窒素分があると働かなくなる。窒素過多になる心配がないのさ。自然の摂理はすごいもんだな。

ダイズの種を蒔いたら、支柱を用意してください。細い棒を井桁に組んで、ベランダなら柵などに固定します。畑なら支柱を地面に突き刺せばいいんだけれど、プランターの深さくらいでは、トマトが生長してきたらとても支えきれないのな、だから、支柱は柵にしっかり結びつけること。支柱は、ホームセンターなどでキュウリなどの野菜用の支柱を売っているので、それを代用してもかまいません。トマトはプランター栽培でも2mくらいは伸びるから生長した姿を想像して支柱を組んでください。支柱の井桁には、左の図を参考にして、適当な間隔で麻ひもを張っておくこと。

そこに、伸びてきたトマトの茎を這わせます。トマトには巻きひげがないから、麻ひもなどで支柱に固定してやる必要がある。このとき、トマトの茎を強く縛りつけないように注意すること。茎が折れる原因になります。固定する麻ひもが8の字を描くように、支柱の側はしっかり結び、トマトの茎の側は、締めつけないよう、余裕を持たせて緩く結んでやってください。

そのうち可愛い花が咲き始めます。受粉を促し、着果をよくする薬剤もあるけれど、その必要はありません。そのまま自然に任せても、トマトはみのってくれます。もし花が咲いても実のつきが悪いようなら、綿棒で花の中をこちょこちょと刺激してみてください。

それから、順序が逆になってしまったけれど、トマトがまだあまり生長しないかうちに花が咲いたら、摘み取ること。植物には生長作用と生殖作用があるのさ。そして、このふたつの作用は互いに抑制し合う関係にある。わかりやすくいえば、花を咲かせると、トマトの生長が悪くなるというわけだ。プランター栽培の場合なら、トマトの高さが30cmくらいになるまでにつぼみができたら、ちょっと可哀想なようだけれど、すべて摘み取ったほうがいい。

トマトが健康に育てば、夏の間中はおいしくて甘い実を収穫できるはずだ。野生の果実に近い、濃厚で甘みのあるトマトを存分に味わってください。夏どころか場合によっては10月くらいまで収穫できることもあります。10月のトマトはさすがに赤くはならないけれど青いトマトに鰹節とドレッシングをかけて食べるとこれがまた旨いのです。

失敗をしてしまったあなたへ

失敗は面白くないもの。

私だって10年も失敗を続けたわけですから。

今の人たちは失敗を恐れすぎだと思います。

絶対に失敗は許されないと思っている。

しかし、失敗からしか学べないこともたくさんあるのです。

この本で紹介したプランター栽培でも最初からうまくいかない人のほうが多いのかもしれません。

もし皆さんが、今すぐ野菜を食べたい、というのなら、きっと八百屋さんに行ったほうが早いでしょう。

わざわざ自分の手で、試行錯誤を重ね、いろいろ乗り越えてつくった野菜だからこそ、ひと味もふた味も違う愛おしさが出るんではないでしょうか。

もちろん、私は皆さんに失敗をすすめているわけではありません。

失敗は何かを学ぶチャンスでもあるといいたいのです。

失敗から学びながら、いや、失敗を楽しむ気持ちで野菜をつくってみてください。

そうすると野菜作りを通じて、きっと自分の人生作りのヒントが手に入ると思います。

あなたの人生に

毎日、毎日

小さな花を咲かせましょう。

いつか実を結ぶ、花。

きっと誰かの心を和ます、花。

あなたの人生に「奇跡のリンゴ」をつくるということはおおげさなモノでもコトでもなく、

当たり前のことを「幸せ」と感じることから

始まるのではないでしょうか。

一緒に幸せの種を蒔きましょう。

木村さんの手

http://www.youtube.com/watch?v=0S6rNnDH3gQ&feature=youtube_gdata_player

2014年01月21日

百姓 赤峰勝人の野菜ごはん

赤峰さんの講演会で玄米酵素おむすびを食べる子ども

。ここでは食べ物の心配をしなくてもいいのでホッとする。

食品の裏側

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1826942.html

お母さんのお母さん東城百合子先生

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1197210.html

こんな現代人にオススメの本

ちょうど長野で講演会があった大分のお百姓さん赤峰勝人さんがオレンジページから出版している

「百姓 赤峰勝人の野菜ごはん」です。

雨ニモマケズみたいなレシピです。

本文よりり抜粋

野菜と玄米、自然海塩

赤峰流料理では、農薬や化学肥料を一切使わない旬の野菜と玄米が主役で、味付けはとても単純。野菜そのものがうまいから、あれこれ味を加える必要がないんよな。身体の中の消化酵素で分解できない化学合成物質が入った食材、調味料は一切使わんだけ。

大切なのは塩。おもに売られているのは精製塩じゃが、毎日を健康で過ごすには自然海塩を摂取することが何よりも大事なんよ。自然海塩には96種類ものミネラルが含まれてるっちゅうが、それらが身体の中で薬になってくれる。これがすなわち自然治癒力ちゅうもんなんよな。

本書で紹介する料理は赤峰オリジナル。でも何も特別なものはないんよ。材料は農薬、化学肥料不使用の玄米と旬の野菜。味の決めては本物の調味料、そうよな、自然海塩を使い長期熟成させた味噌や醤油。だしは椎茸に昆布、煮干し。たったこれだけなんよ。

まるごとで簡単がいい

料理法は教えるっちゅうほどのもんでもないくらい簡単。野菜はまるごと使い、皮はむかない、アクを捨てない、ぬめりをとらない、が基本。これにはきちんとした理由があって、本の中で説明しておるよ。何より、野菜はまるごと食べるほうがうまいし、生ごみがほとんど出んのがいいな。

でき上がった料理は、シンプルな味付けなのにほっぺたが落つるごとうまい。玄米ご飯もかめばかむほどうまみが増して、それだけで充分ごちそうじゃが、赤峰流料理のおかずといっしょに食べるとな、もう、たまらんよ!野菜は素晴らしい、人は米でつくられちょる、そう感じるじやろう。

ま、作ってみりゃ簡単じゃけ試しちみょくれ。

http://nazunanokai.com

2013年03月05日

長寿信州の野沢菜漬けレシピ

長寿の要因は漬け物とりんごをよく食べること

とにかく信州人は冬は豆炭コタツでお茶を飲みなながらりんごと野沢菜(フルータリアン、自然塩、植物乳酸菌)をたくさん食べる食べる食べる。

信州で一番売れている漬け物の本から野沢菜漬けのレシピを紹介します。

よかったら作ってみてください。

長野県大町市出身の料理研究家である横山タカ子さんの『作って楽しむ信州の漬け物』より

野沢菜漬け

毎年さりげなく、おいしい野沢菜を食卓に出せる主婦になれたらいいですね。本場野沢温泉村の漬物名人富井清子さんの漬け方が数ある方法の中で一番気に入っています。シンプルで飽きのこない味です。

かぶ付きの野沢菜が用意できる方は、かぶも一緒に漬けてみてください。意外なおいしさです。下漬けをしておくと、お菜洗いの際、茎が折れにくく扱い安くなりますが、省いても構いません。

材料

[下漬け]

野沢菜10kg

塩水(3%)野沢菜がかぶるまで

[本漬け]

塩 300g

水 樽の一割ぐらい

赤唐辛子 20g

煮干し 150g

昆布 100g

柿の葉 300〜400グラム

【作り方】

1 野沢菜は、かぶを落とし、葉先は切り落とさない。

2 野沢菜を洗わずに樽に入れ、かぶる程度に3%の塩水を入れる。お菜が浮かないように重石をし、ひと晩おく。

3 次の日、塩水から引き上げ、きれいに洗う。

4 樽の底に、樽の約1/10量の水を入れ、分量の塩の一部を加え、海水ほどの塩辛さにし、呼び水にする。

5野沢菜を葉先と、根の方を互い違い並べては、塩、赤唐辛子、煮干し、昆布、柿の皮をまんべんなくふりながら、繰り返し漬ける。かぶは適宜漬け込む。

6 押しぶたをして、野沢菜の役1.5倍の重石をのせる。

★水が上がったら重石は軽くすることがふっくらと、みずみずしく、すじっぽくない仕上がりにするコツ。野沢菜の表面から、3cmぐらいあるのが理想。1週間から10日でたべ始められる。

樽の扱い方

樽に水をいっぱいに張り、2、3日水が漏れていないか、確認する。水を切って、ふちから焼酎をたらし、まんべんなくゆきわたらせる。口をビニールで覆い、1日殺菌してから漬け始める。ふたも押しぶたも同様にしておく。

以上抜粋

うんまいよ〜

http://www.amazon.co.jp/作って楽しむ信州の漬物-横山-タカ子/dp/4784099018

せっかく作るのだから調味料も良いものを。

長寿の参考にこちらもどうぞ

ブログ天下泰平より

海の精とおすすめ調味料

http://tenkataihei.xxxblog.jp/lite/archives/51847531.html

日本人には塩が足りない!

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e699088.html

できれば避けたい漬け物の素とか

ようするに化学調味料のこと

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e446908.html

麻でさらに長寿

http://www.ooasa.jp/index.php?bama-cafe

2012年06月12日

世界の終わりとハードボイルドワンダーランドのイタリア料理

世界の終わりとハードボイルドワンダーランドより抜粋

「今度聴いてみる」と言ったが、そんな暇があるものかどうか私にはわからなかった。時間はあと十八時間しか残ってないし、そのあいだには少し眠る必要もある。いくら人生が残り少ないとはいえまったく眠らないでひと晩おきているわけににもいかない。

「何を食べに行く?」と私は訊いてみた。

「イタリア料理なんてどうかしら?」

「いいね」

「私の知ってるところがあるから、そこに行きましょう。わりと近くよ。材料がすごく新鮮なの」

「腹が減った」と私は言った。「ねじでも食べれたちゃいそうだ」

「私もよ」と彼女は言った。「それ、良いシャツね」

「ありがとう」と私は言った。

その店は図書館から車で十五分ほどの距離にあった。くねくねと曲がった住宅地の中の満ちを人や自転車をよけながらのろのろと進んでいくと、坂道の途中に突然イタリア料理店が姿を見せた。白い木造の洋風住宅をそのままレストランに転用したようなつくりで、看板も小さく、よく注意してみなければもてもレストランとはわからない。店のまわりは高い塀に囲まれた静かな住宅街で、高くそびえたヒマラヤ杉や松の枝が夕暮れの空にその輪郭を暗く描いていた。

「こんなところにレストランがあるなんてとても気がつかないな」と私はクルマを店の前の駐車場にとめながら言った。

店はそれほど広くなく、テーブルが三つとカウンター席がや四つあるだけだった。エプロンをつけたウェイターが我々をいちばん奥のテーブルに案内した。テーブルの横の窓の外には梅の木の枝が見えた。

「飲み物はワインでいいかしら?」と彼女が訊いた。

「まかせるよ」と私は言った。私はワインについてはビールほどくわしくないのだ。彼女がワインのことをこまごまとウェイターと協議しているあいだ、窓の外の梅の木を眺めていた。イタリア料理店の庭に梅の木がはえているというのも何かしら不思議な気がしたが、本当はそれほど不思議ではないことなのかもしれない。イタリアにも梅の木はあるのかもしれない。フランスにだってかわうそがいるのだ。ワインが決まると我々はメニューを広げて食事の作戦を立てた。選択にはかなりの時間がかかった。まずオードヴルに小海老のサラダ苺ソースかけと生ガキ、イタリア風レバームース、イカの黒煮、なすのチーズ揚げ、わかさぎのマリネをとり、パスタには私はタリアテルカサリンカを、彼女はバジリコ・スパゲティーを選んだ。

「ねえ、それとべつにマカロニの魚ソースあえというのをとって半分こしない?」と彼女が言った。

「いいね」と私は言った。

「今日は魚は何がいいかしら?」と彼女がウェイターに訊いた。

「本日は新鮮なすずきが入っております」とウェイターは言った。「アーモンドをあしらった蒸し焼きでいかがでしょう?」

「それをいただくわ」彼女は言った。

「僕も」と私は言った。「それにほうれん草のサラダとマッシュルーム・リゾット」

「私は温野菜とトマト・リゾット」と彼女は言った。

「リゾットはかなりのヴォリュームがございますが」と心配そうにウェイターが言った。

「大丈夫。僕は昨日の朝からほとんど何も食べてないし、彼女は胃拡張だから」と私は言った。

「ブラックホールみたいなの」と彼女が言った。

「お持ちいたします」とウェイターが言った。

「デザートには葡萄のシャーベットとレモン・スフレとエスプレッソ・コーヒー」と彼女は言った。

「同じものを」と私は言った。

ウェイターが時間をかけて注文票に書きこんでから行ってしまうと、彼女はにっこりわらって私の顔を見た。

「べつに私にあわせてたくさん料理を注文したわけじゃないんでしょ?」

「本当に腹が減ってるんだ」と私は言った。「こんなに腹が減ったのは久しぶりだな」

「素敵」と彼女は言った。「私、少食の人って信用しないの。少食の人ってどこかべつのところでその埋めあわせをしているんじゃないかって気がするんだけど、どうなのかしら?」

「よくわからない」と私は言った。よくわからない。

「よくわからない、というのが口ぐせなのね、きっと」

「そうなのかもしれない」

「そうなのかもしれない、というのも口ぐせなのね」

わたしは言うことがなくなったので黙って肯いた。

「どうしてなの?あらゆる思想は不確定だから?」

よくわからない、そうかもしれない、と私が頭の中でつぶやいていると、ウェイターがやってきて宮廷の専属接骨医が皇太子の脱臼をなおすときのような格好でうやうやしくワインの栓を抜き、クラスにそそいでくれた。

ー中略ー

「なるほど」と私は言った。なるほど。

オードヴルがいくつかはこばれてきたので我々はしばらくのあいだ黙ってそれを食べた。気取ったところのないさっぱりとした味つけだった。材料も新鮮だった。カキは海の底からひきあげたばかりみたいによくしまって母なる海の匂いがした。

「それで一角獣のことはうまくかたがついたのかしら?」と彼女はカキをフォークで殻からはがしながら訊いた。

「まあね」と私は言って、口もとについたイカの墨をナプキンで拭った。「いちおうのかたはついた」

「一角獣はどこかにいたの?」

「ここにね」と私は言って指の先で自分の頭をつついた。「一角獣は僕の頭の中に住んでいるんだ群れを作ってさ」

「それは象徴的な意味で?」

「いや、そうじゃない。象徴的な意味はほとんどないと思う。実際に僕の意識の中に住んでいるんだ。ある人がそれをみつけだしてくれたんだ」

「面白そうな話ね。もっと聞きたいわ。話して」

「それほど面白くない」と私は言って、なすの皿を彼女の方にまわした。彼女そのかわりにわかさぎの皿をまわしてくれた。

「でも聞きたいわ、すごく」

「意識の底には本人には感知出来ない核(コア)のようなものがある。僕の場合のそれはひとつの街なんだ。街には川が一本流れていて、まわりは高い煉瓦の壁に囲まれている。街の住人はその外に出ることはできない。出ることができるのは一角獣だけなんだ。一角獣は住人たちの自我やエゴを吸いとり紙み見たいに吸いとって街の外にはこびだしちゃうんだ。だから街には自我もなくエゴもない。僕はそんな街に住んでいるーーーということさ。僕は実際に自分の目で見たわけじゃないからそれ以上のことはわからないけどね」

「すごく独創的な話だわ」と彼女は言った。私は彼女に説明してから老人が川のことなんて一言も話さなかったことに気づいた。どうやら私は少しずつその世界に引きよせられつつあるようだった。

「でもぼくが意識して作ったわけじゃない」と私は言った。

「たとえ無意識的にであるにせよ作ったのはあなたでしょ?」

「まあね」と私は言った。

「そのわかさぎ悪くないでしょ?」

「悪くない」

「でもその話、私があなたに読んであげたロシアの一角獣の話と似ていると思わない?」と彼女はナイフでなすを半分に切りながら言った。「ウクライナの一角獣もまわりを絶壁に囲まれたコミュニティーの中で暮らしていたのよ」

「似てるね」と私は言った。

「何か共通点があるのかもしれないわ」

「そうだ」と私は言って上着のポケットに手をつっこんだ。「君にプレゼントがあるんだ」

「プレゼントって大好き」と彼女言った。

ー中略ー

オードヴルの皿がさげられ、パスタが運ばれてきた。私の激しい空腹感はまだ続いていた。六皿のオードヴルは私の体の中の虚無の穴にほとんど何の痕跡も残さなかった。私はかなりの量のあ?タリアテルを比較的短い時間で胃の中に送りこみ、それからマカロニの魚ソースあえを半分食べた。それだけをかたづけてしまうと暗闇の中にほのかな灯りが見えてきたような気がした。パスタが終わってからすずきが運ばれてくるまで、我々はワインの続きを飲んだ。

「ねえ、ところで」とワイン・グラスの縁に唇をつけたまま言った。おかげで彼女の声はグラスの中で響いているような妙にくぐもった感じになった。「あなたの破壊された部屋のことだけど、あれは何かとくべつな機械を使ったの?」

「機械は使わない。一人の人間がやった」と私は言った。

「よほど頑丈な人みたいね」

「疲れというものを知らないんだ」

「あなたの知っている人?」

「いや初めてあった人」

「部屋の中でラグビーの試合をやったってあんなに無茶苦茶にはならないわよ」

「そうだろうね」と私は言った。

ー中略ー

ウェイターがやってきて我々の前にすずきとリゾットを置いた。

「私にはよくわからないわ」と彼女はフィッシュ・ナイフですずきの身を切りながら言った。「図書館というのはとても平和なところだから。本がいっぱいあって、みんながそれを読みに来るだけ。情報はみんなに開かれているし、誰も争ったりしないわ」

「僕も図書館につとめればよかったんだ」と私は言った。本当にそうするべきだったのだ。

我々はすずきを食べ、リゾットをひと粒残らずたいらげた。私の空腹感の穴はようやく底が見えるまでになってきていた。

「すずきは美味しかったわ」と彼女が満足そうに言った。

「バター・ソースの作り方にコツがあるんだ」と私は言った。エシャロットを細かく切って良いバターに混ぜて、丁寧に焼くんだ。焼くときに手を抜くと良い味がつかない」

「料理を作るのが好きなのね?」

「料理というものは十九世紀からほとんど進化していないんだ。少なくとも美味しい料理に関してはね。材料の新鮮さ・手間・味覚・美感、そういうものは永久に進化しない」

「このレモン・スフレもおいしいわよ」と彼女は言った。「まだ食べられる?」

「もちろん」と私は言った。スフレくらいなら五つだって食べられる。

私は葡萄のシャーベットを食べ、スフレを食べ、エスプレッソ・コーヒーを飲んだ。たしかに素晴らしいスフレだった。デザートというのはこれくらいでなくてはならない。エスプレッソも手のひらにとることができそうなくらいならしっかりとして丸味のある味だった。

我々が何もかもをそれぞれの巨大な穴の中に放りこんだところで、シェフがあいさつにやってきた。非常に満足したと我々は彼に言った。

「これだけ召しあがっていただけると、我々としてもとても作りがいがあるというものです」とその料理人は言った。「イタリアでもこれだけ召しあがれる方はそんなにはいらっしゃいません」

「どうもありがとう」と私は言った。

シェフが調理場に戻ってしまうと、我々はウェイターを呼んでもう一杯ずつエスプレッソ・コーヒーを注文した。

「私と同じだけの量を食べて平然としていられる人はあなたがはじめてよ」と彼女ら言った。

「まだ食べられる」と私は言った。

「私の家に冷凍のピツァとシーバス・リーガルが一本あるわ」

「悪くないな」

と私は言った。

タグ :イタリア料理

2011年08月13日

料理といのち

読むだけで心が満たされる本を二冊紹介します。

とっても感動して涙が出そうになってしまいました。ほんとうです。

両方ともタイトルに「いのち」という言葉がついています。

料理とはいのちに感謝すること。

そんな事を教えてくれる本。

この二冊はオススメです。

食べるだけで幸せになる

いのちのごはん

著者 「ゆにわ」店長 ちこ

料理の原点は、命を祝福すること

『ゆにわ』がめざす料理は、究極の愛情料理です。

ライバルは、プロの料理にんではなく、すべてのお母さんなのです。

おぼえていませんか?

あなたがまだ幼い頃、お誕生日にお母さんが作ってくれたごちそう。「美味しい」を超える"何か 、感動を超える"何か がそこにはあったはずです。

それは、命に対する祝福ではないでしょうか。

生まれてきてありがとう。

生きていてくれてありがとう。

そうゆう、祝福です。

その思いを、料理を食べる人ではなく、料理の食材にまで拡大するのが、究極の愛情料理です。

"食べる とは、命の交換ではなく、いのちの交歓であらねばなりません。食材に宿る命と、それを食べるにんげんの命を、ともに祝福するのです。

命を祝福するという点では、誕生日会も、料理も同じです。

『ゆにわ』とは 斎庭 のことです。

古神道では、神様が降りる場所を意味します。『ゆにわ』では、毎日がお祝いであり、お祭りです。誰かの誕生日をお祝いするかのような気持ちで、すべてのお客様をお迎えしているからです。

北極老人の言葉

プロの料理を目指してはいけない。

テクニックに頼ってはいけない。

力でねじ伏せてはいけない。

最高の、至高の、究極の、家庭料理を作りなさい。

ライバルは、プロの料理人ではなく、すべてのお母さんだ。

そして目標は、食べた人に、子どものような笑顔になってもらうことだ

ブログ・~ゆにわ店長~ちこのまんぷく!まかない帖

http://s.ameblo.jp/tico82000/theme-10012571676.html

ゆにわのホームページ

http://genkisyokudo.uni-wa.com/

あなたのために

いのちを支えるスープ

著者 辰巳芳子

スープに託す

「つゆもの、スープ」と人のかかわりの真髄は、と問われましたら、あらゆる理論を超えて、「一口吸って、ほっとする」ところ。いみじくも「おつゆ」と呼ばれれている深意と答えたいとおもいます。

作るべきようにして作られたつゆものは、一口飲んで、肩がほぐれるようにほっとするものです。

滋養欠乏の限界状態で摂れば、一瞬にして総身にしみわたるかに感じられるそうです。この呼応作用はいつの日にか解明されますでしょう。「おつゆー露」いつどなたがこの言葉を使い始めたか知る良しもありませんが、露が降り、ものみな生き返るさまと重ねてあります。

私たちの先祖方の自然観と表現力をたたえ、この美しい言葉ををこころ深く使ってゆきたいとおもうのです。

私は、母の心づくしのおつゆもので守り育てられました。

しかし、おつゆもの、スープの本を書くに至った情熱は、父の八年に及ぶ、言語障害を伴う半身不随の病苦であったと思います。

病苦の中の嚥下困難が、スープと結びつきました。

嚥下困難は、とろみにかける液体、または口中でまとまりにくく散ってしまうことがむせることをまねき、むせれば食事は中止となります。

病院では、これに対応する食事の配慮は皆無で、特に親切のつもりの刻み食はいかんともなしがたいものでありました。

さらに衰弱は、食事することさえも労作であることがみえました。

一腕の中に、魚貝、野菜、穀物、豆を随時組み合わせ、ポタージュ・リエにしたものは、病人も私も安心の源でした。

例えば冬は、父の好む香りの高いものーセロリとひらめの酒蒸しのポタージュ・リエに。パセリのクロロフィルを落とし、吸飲みですすめました。夏の夕方は、冷たい、病人向きのガスパッチョでひと息入れてもらったりでした。

父は忘れえぬ笑顔で、応えてくれました。

母亡き後の三年間、いのちを支える、日替りスープを作り続けられたのは、母の教えでもありましたが、恩師・加藤正之先生のスープに対する姿勢と手法でした。

先制は、大正から昭和初期、日本の最も落着きのあった時代を、宮内省大膳寮において、秋山徳蔵先生とともに仕事をされました。

先生はスープと野菜で十四年という修行をなさり、「これらができれば、肉や魚は言っでもできる」がくちぐせでした。特にスープはの献立の最初に供させるものとして重要しされ、細心の注意を払われました。

私は十三年間、完全献立でご指導を受けたのですから、切るにつれ、鍋に向かうにつれ、先生の注意は耳もとで聞こえていました。

この本には三つの特徴があります。

一つは、解説図式にのっとっていることです。

父に作った数々の処方と、加藤先生の手法を敷衍増幅したものは、いつしか分類せずにはおれぬほどの点数になりました。分量は分類を招く道理でいつしか、スープの図式が頭の中で形になりました。

図式は、素材と調理法の組み合わせで線引きいたしました。

したがって読者の方々は、おつゆもの、スープの作り方を個々別々の処方として学ばれずに、法則的解説で調理がおできになるはずです。

二つめは、いくつかの願いを込めて書いたことです。

●人が生を受け、いのちを全うするまで、特に終わりを安らかにゆかしめる一助となるのは、おつゆもの、スープであると、確信しております。願わくは、日本の病院食にこの本が貢献しうる日がありますように。

●さらに、離乳食を作る母親がスープの方法を知り、いら立たず、子供の発達を守れますように。

●学童、中高生の給食には、安全な農作物、雑魚の出汁、日本大豆のみそで作ったみそ汁を実現させたいのです。

国家予算が動いてもよいほどに、価値のあることだと思います。

●もっとも切なる願いはー

家庭生活の愛と平和を、おつゆもの、スープが、何気なく、あたたかく、守り育ててくれますように。スープは家庭生活のとりでであるとさえおもいます。この願いは、私のみならず、スープ教室の直弟子100名余の願いでもあります。

三つめに、この本の処方は、多人数のスープ教室を六年続けるという練習量の中で改良安定させたものです。本書の最大の特徴と申し上げられます。

人の人生のゆきつくところは

愛し愛され、一つになることを

願い

それをあらわさずにはおられぬ

仕組みを

生きるところにあるとおもいま

す

人間の尊厳も自由も

互いに愛惜せねばならぬ根源も

ここに、見いだされてなりませ

ん

これが、スープの湯気の向こうに見える実存的使命です。

辰巳芳子オフィシャルサイト

http://www.tatsumiyoshiko.com/?p=68

2011年04月04日

まほうしずくクッキーレシピ

4月3日に魔女見習いの店『まほうのしずく』が長野駅近くにオープン

当日配ったクッキーのレシピです。

『A.R.Iのクッキーの提案』の41ページのバニラクッキーをベースにしたレシピ

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e466792.html

バニラの変わりにドライフルーツとブレンドスパイスを入れました。

スパイスの香りとドライフルーツ食感がクッキーまほうをかけてくれます。

まほうのクッキー作り方

使った材料と分量

太陽製粉の小麦粉 260g

やし砂糖 90g

大地の卵の卵黄 1個分

カルピスバター 180g

海の精 焼塩 少々(オーブンシートに塩ふって上にクッキーをのせる)

まほうのスパイス シナモン、ジンジャー、カルダモン、クローブなどを使い自分の好みでどうぞ

完熟ドライマンゴー 20g

房付きレーズン 70g

作り方

溶かしたバターに砂糖、卵黄、スパイスを混ぜる。そこに粉をいれて混ぜてラップに丸め冷やして固めて切って180度のオーブンで12分から14分焼くたらまほうのしずくクッキーできあがり☆☆☆

2010年08月02日

おいしいトマトの作り方

小さな頃から強制的に畑仕事をさせられたので「苗作りはこんな感じ」というイメージはなんとなくありますがやってみると失敗ばかりでした。

小学校の頃、メロンの苗を庭に植えてみたり、河川敷の畑に一本のトマトを植えてみたりした記憶があります。

メロンは失敗、トマトは実が大きくなり始めた頃に洪水になり流されてしまいました。

なぜ失敗したのかもわからない状態のまま興味喪失。

野菜作りに興味をもち始めたのは料理をするようになってから。

おいしい料理をつくるにはおいしい野菜が必要だと思っだ時にはじめて食とつながる農に興味を持ちました。

それからは本を買ったり、講演会に行ってみたり学びが遊びになりました。

トマトについてはパスタが好きで興味をもちました。

ラ・ベットラの落合シェフの本のレシピを使い、実家の採れたてのトマト豚バラの塩漬けで作ったパスタが本当に美味しくて感動したのを覚えています。

おいしいトマト作りのコツは肥料をやらない、水をあげない

トマトは南米アンデス地方が原産地(写真1)

もともと岩がゴロゴロして肥料気もなく雨も少ない所の植物

とくに日本の梅雨などはトマトにとって好ましくなく雨除けをしたりハウスの中で水分を抑えて栽培します

また肥料(とくに窒素)や水が多いと茎や葉ばかり大きくなり病気になりやすく実も着きにくくなります

人間でいえば栄養過多で糖尿病になってしまう感じでしょうか。

農家によってはトマト作りのためにハウスの中の肥沃な土を外へ出し山の肥料気のないゴロゴロとしたような土を入れたりする人もいるようです。

写真2、3は家の畑で盗撮&盗食(見つかると怒られる)

葉っぱがチリチリになり枯れているよいな感じですがこれがトマトの正しい作り方なようです。

完熟の真っ赤なトマトで作るポモドーロや卵との炒めもなど火をいれたのが好きです

でもやっぱりその場で食べるのが一番好き

おいしそうなのを選んでぱくり!

野菜作りに良い本の紹介です

木村さんと赤峰さん永田さんの本がお勧めです

参考にして自分流の栽培方法を見つけてみてください

マイ自給率の向上にぜひ来年はぜひチャレンジしてみてください。