2017年09月09日

お米を作ろう

2017年の現在では特に米をあえて作らなくても何も問題はない。スーパーでもコンビニでもどこでも売っている。代安全や経験を考えなければお金で買ったほうが安いというのも作ってみて納得する。

ただしこの状態がいつまでもつづくんだろう?

と思っている今日この頃みなさんはどうお過ごしでしょうか

生きろ

https://youtu.be/FFZyTz2EZMs

人口増加が逆転して今度は人間が大量死する世界になるのか?

https://darkness-tiga.blogspot.jp/2017/08/20170804T1910370900.html?m=1

大量の人口を養わなければならない中国とインドが砂漠化を止められない事態になっており、大穀倉地帯だと言われているアメリカも地下水源の枯渇で20年で農業が壊滅する事態となる

日本人の使命と責任

http://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/post-c97b.html

子どもを守る、とはどんなことでしょうか?

田んぼの手植えから感じること

http://shinsetusou.blog.fc2.com/blog-entry-218.html?sp

手で植えると、苗1本1本に、自分の「気」がこもります、そして苗1本1本の命をかんじます。

むかしの農業

https://youtu.be/HkQX-2Vt-TA

2017年01月14日

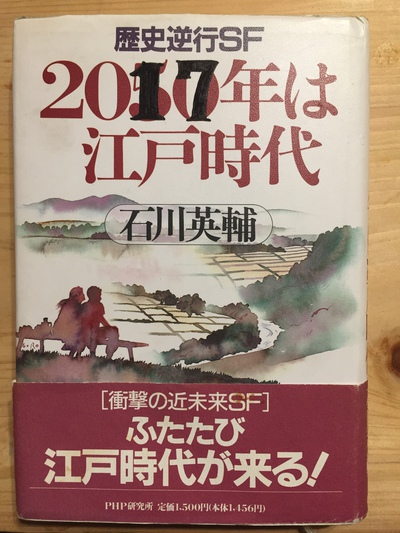

2017年は江戸時代

2017年あけましておめでとうございます

今年のテーマは「大刷新」

本年もよろしくお願いいたします

石川英輔著 PHP研究所発行「2050年は江戸時代」より抜粋します

とにかくあの頃の日本では、みんな自分の家族が食べるものを作ることだけに熱中していて、それ以上のゆとりはなかった。私にしても、税金も年貢も払ったおぼえがないから政府は、ほとんど何の役にも立たなくなっていたし、国民、特に農民は、大部分の局面では、政府などなくても、あるいは、政府などない方が、ものごとがうまくいくことを知り始めていた。

日本というか日本人が変わり始めたのは、その頃からだったように思う。強いて大刷新が始まった時期といえば、この食料騒動の頃かもしれない。今にして思えば、あの二年ぐらいの間に、日本人は、ツキモノが落ちたように、ケロっと変わってしまったのだ」

「ツキモノが落ちる、とはどういう状態をいうのですか」

今日は、前の方でメモを取りながら熱心に聞いていた原田医師が尋ねた。

「先生に、そう真面目な顔で質問されると困りますが……」

長老は、笑いながら原田医師の方を向いて答えた。

私の父に聞いたところでは、太平洋戦争の敗戦の時の日本人も、まるでツキモノが落ちたようだったということです。

負けるまでは、日本の男は天皇陛下のために死ぬのが目的で生まれてきたのだ、などといって目を吊り上げていた連中が、ほんの数日のうちにけろっと変わって、天皇制反対、民主主義万歳などといい始めるのは珍しくもなかったそうですからね。

似たような現象が二十一世紀にまた起きたのです」

そういってから、本山はまた聴衆全体を見廻した。

「考えてみると、あの恐ろしい食料不足の時期に、日本人は、太平洋戦争後にアメリカから学んだ生き方が、基本的には自分たちに適していなかったことを腹の底から知ったのだと思う。

あちらは、面積が日本の二十倍以上もあり、世界的にも資源の豊富な大国なのに、人口は日本の二倍ぐらいしかないのだから、お話にならないほど豊かだ。ところが、その広い土地は、原住民を追い払ったり虐殺したりして奪い取り、そこへまた黒人奴隷を使ったりして豊かになった社会だった。

しかも、昭和敗戦の当時から見て、アメリカは南北戦争後わずか百年にもならない間にでき上がったほやほやの社会にすぎなかった。アメリカ文明は、世界の歴史上でもかなり異常な成り立ちなのだが、それを理想社会と勘違いしたのが、当時の日本人の大失敗だったのだ。

たとえていうなら、こんなことになるだろうか。

何代か前の先祖が、村の豊かな家の家族を襲って殺したり追い出したりして、その家を膨大な財産や田畑ともに乗っ取って大金持になった家があるとしよう。ただし、子孫たちは、今では立派な教養を身につけて、ヒューマニズムだの民主主義だのといって悠々と暮らしている。

それに憧れて真似をしたのが、狭い家に住んでいる子沢山の貧しい農民で、五十年もの間、田畑を放り出してサラリーマンをやりながら必死になって現金をかせぎ、月収だけは追いついた。

しかし、大邸宅を買うほどの金はとうてい溜まらない。仕方がないから、家族が心を合わせて夢中で働き、給料を貯め込んでは高級乗用車を買ったり、大勢の子供に教育を受けさせて、ホワイトカラーのサラリーマンに育て上げたりした。

こうやって、見かけだけは,都会人と変わらない暮らしができるようになったものだから、次第に金持気分になり、なまけぐせがついてしまった。ところが、ある時、国中が大凶作になって、金を出しても食べ物が買えなくなった。もともとは農民だったのだから、自分の食料ぐらいは作っているべきだったのに、気がつけば田畑は荒れ放題で、百姓仕事のやり方さえほとんど忘れている。

貯め込んだ金だけはあるものの、食料の絶対量が足りなければ、紙幣など紙切れ同然だ。このまま飢え死にすれば一巻の終わりだが、遅まきながらはっと目が覚めた。

この、はっと目が覚めた時に、今でいう大刷新が始まったのではなかったか、というのが、今度いろいろ考えてみたあげくの私の結論なのだ。もちろん、その当時は大刷新なんていう言葉はなくてただみんな必死で働いていただけだがね」

本山長老は、そういって言葉を切ったが、聴衆が息を呑むようにして聞き入っている様子を見て続けた。

「しかし、あの当時の桃園村の明るさは、今思い出すと何とも懐かしい。

太平洋戦争の時と同じで、いざとなれば、信じられないほど変わり身の早いのがわれわれ日本人の特徴だから、あの時も、国中揃っていっせいに反省したのだな。

明治維新の「富国強兵』、昭和敗戦の時の『平和と自由と民主主義』のようなはっきりしたスローガンこそなかったが、強いていうなら、大刷新の目的は『自給自足』だったのではないかと思う。

あの当時の政府は、今より無力で、そんなスローガンを作って宣伝する能力も意欲もなかったが、今度という今度は、上からのお達しや外国のまねではなく、若い人々が自分から先に立って、「けっして、あのあやまちは繰り返しません」というスローガンを掲げて、工業社会から農業社会への転換が始まったのだ。

太平洋戦争の後では、日本式の農業が古くさくてアメリカ式の工業が新しかったのかもしれないが、大刷新では、その反対だった。工業のおかげでひどい目に合った若者たちにとって、自分の土地で自分の食べ物を作り、生活の基盤を自分ではっきり見ながら生活することこそが、もっとも新しい生き方だと感じられたのだろう。

とにかく、石油が貴重だから、冬にトマトを作るための燃料などにはとても使えない。稲刈りの時、広い水田でコンバインを動かす時のためにとっておいた。やむを得ず、昔ながらの農具を使い始める人が増えた。

父は、晩年になってまた鍛冶屋ができる嬉しさで若返ったようになり、孫を相手にせっせと農具を作ったり修理したりの生活を始めた。もちろん、二人ではすぐに手不足になって若い人が1人弟子入りした。

私も、会社を退職した時に譲ってもらった工作機械を使って機械の部品を作ったりして、その技術を息子や弟子たちに教えた。電力は、ほとんど電灯専用になっていたから昼間は少し余っていて、機械の動力用にも使えたが、この点は、今もほとんど同じ状態のままだ。

化学肥料も農薬もほとんど手に入らなくなっていたから、村の農業生産力を増やそうとして、われわれは、堆肥や下肥の使い方の研究に熱中した。毎日、夕食の後はどこかで研究会をやっていたものだ。

坂下の敏郎さんのお父さんのような古くからの篤農家も、われわれのように中年で帰農した組も、村で生まれ育った生え抜きも、親に連れられて村へ帰ってから成人した若者も、つてを頼って入植した家族も、村でできる作物だけでたっぷり食べられるようにするために、年齢を越えて協力し合っていた。

あとで知ったのだが、驚いたことに、同じような現象が日本中で起きていたのだ。

この頃に起きた変化をまとめて、後には大刷新と呼ぶようになったのだが、何度もいうように、けっして政府が旗を振ったわけではない。政治家たちは、むしろ、税収も政治資金も集まらなくなるような社会に反対して、またもとのような経済大国、工業大国へ戻そうと虚しい努力をしていたと思う。いわば、国民の足を引っ張っていたのだ。

こういう政策も、少しは効果があって、もともと圧倒的に競争力のあったごく一部の製造業だけが、辛うじて国内産業として生き残っている。

だが、大部分の国民は、もう工業に見向きもしなかった。表向きは餓死者が出なかったことになっているものの、都会の住民たちは、身近な者が実質的には飢え死に同然の死に方をするのを見たし、農村では、飢えた都会人が流民になってさまよい、行き倒れになるみじめな様子を見せつけられた。

自分の身を自分で守らなくてはならないことを、身に沁みて知った日本人は、昭和敗戦の時と同じようにあっという間に大反省して、コロッと方向転換をしてしまったのだ。まさに、ツキモノが落ちたようだったよ。

こうして、かつてはあれほど憧れの対象だった都会の生活も、大刷新に入った頃には、まるで麻薬扱いになっていた。目先だけ快適だが、いずれは社会全体を破滅させる危険な生活というわけだ」

私ぐらいの年齢だと、その頃からのことをうろ覚えに覚えていますよ。こんな七五調の囃子言がありましたね」

原田医師は、節をつけていった。

「便利な生活、いのち取り……田畑を耕し、生き残れ」

「そうそう」

長老が懐かしそうにうなずいた。

「確か、あの頃は、分教場が今の桃園村小学校に昇格してしばらくたってからで、当時の校長先生が作ったスローガンですよ。子供たちは毎朝それを唱えてから授業を始めたということでしたな」

「そう。水田や畑で実習をする時は、そのスローガンをみんなで唱えながら外へ出て行ったのを覚えています」

「田畑の実習は、今でも昔と同じようにやっていますが、そのスローガンははじめて聞きました」

しおりがそういいながら、ノートに書きつけた。本山は、うなずいて続けた。

「とにかく、あの頃の村は、一つにまとまって燃えているような感じだったな。

耕地を少しでも増やしながら、村のどの家でも自分の家の井戸で水を汲み、自分の家の落ち葉で堆肥を作り、自分の家の雑木林を燃料にし、入会地の草で堆肥を作り、自分の田畑で作った作物で生活できるようにしよう、という目標を掲げて必死に働いたものだ。そういう作業を続けているうちに、すぐはっきりわかったことは、古い生活スタイルを残していた農家ほど、簡単に自給自足の生活に戻れるということだった。

そのことがはっきりわかるにつれて、若い人々は、真剣に村の伝統的な生活方法を学び始めた。幸いなことに、まだ太平洋戦争以前のことを覚えている人がかなり生き残っていたから、物置や蔵から古い道具などを見つけ出して、使い方を習ったりしたものだよ。

私の父は、その当時の青年たちの動きを見て、面白いことをいっていた。東京時代の人が古いやり方を批判して破壊した時の十倍ぐらいの熱心さで、古い生活方法を復元しようとしている、というのだ。

とにかく、桃園村始まって以来、村民があれほど心を一つにして必死に働いた時期はなかっただろうな。いや、桃園村に限らない。本当に苦しい最中だったが、日本中が新しい生活への希望に燃えているような感じがした。

私の父は、昭和敗戦の時には十代だったから、あの頃のことをはっきり覚えていて、戦争に負けて国中がめちゃくちゃになって、どん底の生活をしていたのに、みんな妙に明るかったといっていた。その昭和敗戦の時と比べても、大刷新の頃の方がみんなずっと活き活きして楽しそうにしているというのが父の意見だった。

しかし、今になって考えてみれば、これは当然だと思う。人類が長い期間を生き延びてきたのは、近代科学技術のおかげではなく、伝統的な生活をきちんと守ってきたせいであることは明らかだ。それに、人類は、近代工業を発達させる目的で生存しているわけでもない。

もちろん、伝統的な生活は、近代的な生活よりずっと不便だが、その不便さのおかげで、人類は種族としての生命力を維持しながら、何百万年もの間生きてこられたのではないだろうか」

2016年07月01日

2016参議院議員選挙 自然循環型米作り

今年の田植えは6月18日に始め21日に無事終えた。

ほっと一息。

そんな時、三宅洋平が参議院議員選挙に出ることを知って演説をネットで見た。

32分30秒から農業のことについて小学校から中学校まで農業を教えたらいい

参議院議員選挙2016三宅洋平

https://youtu.be/4hnCHVuzVFI

通信料が7月10日までもちそうにない

ただここで三宅洋平が言っている農業っていうのは現代の慣行農業ではなくて自給自足を目的とする自然循環型の農業のことだ。

これからの時代はこっちのライン

循環

http://www.ueda.ne.jp/movie/f201606/mm0609-5.html

自然

https://youtu.be/aBtaRJvvsK0

森尻さんも作っているイセヒカリと福岡正信さんが作ったハッピーヒル

無農薬、無化学肥料、耕作放棄地の栽培に適しています。

作ってみたい方に一本さしあげます

自然循環型の米の作り方を知っているというのはこれからの時代のライフライン

イセヒカリ苗とハッピーヒル苗長野市まほう堂にあるのでぜひどうぞ

http://www.mahoudo.com/about/

自分らしくあれる社会はここから始まる

ほっと一息。

そんな時、三宅洋平が参議院議員選挙に出ることを知って演説をネットで見た。

32分30秒から農業のことについて小学校から中学校まで農業を教えたらいい

参議院議員選挙2016三宅洋平

https://youtu.be/4hnCHVuzVFI

通信料が7月10日までもちそうにない

ただここで三宅洋平が言っている農業っていうのは現代の慣行農業ではなくて自給自足を目的とする自然循環型の農業のことだ。

これからの時代はこっちのライン

循環

http://www.ueda.ne.jp/movie/f201606/mm0609-5.html

自然

https://youtu.be/aBtaRJvvsK0

森尻さんも作っているイセヒカリと福岡正信さんが作ったハッピーヒル

無農薬、無化学肥料、耕作放棄地の栽培に適しています。

作ってみたい方に一本さしあげます

自然循環型の米の作り方を知っているというのはこれからの時代のライフライン

イセヒカリ苗とハッピーヒル苗長野市まほう堂にあるのでぜひどうぞ

http://www.mahoudo.com/about/

自分らしくあれる社会はここから始まる

2014年12月12日

牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 牛乳について考える

日本に約5万5千人いる100歳以上で、牛乳を飲んで育った人はほぼゼロ

牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 和食と食べ合わせ重視 カルシウムは他食材で

http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/106041

子どもの幸せを願う人達の日々の地道な活動が行政を動かしこのようなニュースになったのだと思う。

いい流れです。

牛乳について考える

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1373163.html

日本の教育を変えるには料理を変えること

http://kasakoblog.exblog.jp/22422478/

目指すは母子手帳の改正です。

牛乳なし給食 試行へ 新潟・三条市 和食と食べ合わせ重視 カルシウムは他食材で

http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/106041

子どもの幸せを願う人達の日々の地道な活動が行政を動かしこのようなニュースになったのだと思う。

いい流れです。

牛乳について考える

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1373163.html

日本の教育を変えるには料理を変えること

http://kasakoblog.exblog.jp/22422478/

目指すは母子手帳の改正です。

2014年11月25日

新米もってきたよ!

脱穀したモミに草の種もたくさん混ざっていてそのまま精米するとその草の種が混ざってしまう。ので唐箕で飛ばすことに。

この草の種が問題

飛ばす前

飛ばしたあと

玄米にして

新米は白米に

新米おいてきたよと母に連絡。

母親も田んぼで働く様子をみていつも心配していたので無事に米になって喜んだ。

うちの場合は父親の代から米を作らなくなった。専業農家だけどその時期は野菜の苗作りでとても田んぼのことをやっていられないのと、「買ったほうが安い」

という高度経済成長時代的な考がある。

それがあって今の自分があるので文句は言えないけど。

専業農家なのに主食の米を作っていない。

どこか違う気がする。

でもきっと父もいつか作りたいと思っているはずだ。

仏壇にお供えした新米

80すぎて細くなった身体で手にぺっと唾をはき長いハゼ掛けの棒を担ぎあげた祖父の背中はかっこよかった。

いまでも記憶にしっかりのこっている。

かわいがっていた孫が米を作ってもってきたら嬉しいに違いない。

孫のかわいさはまだわからないし、肉体を失ったあとで感じる人の思いというのもわからないけど、たぶんこの世で食べるよりもおいしいんじゃないかと想像する。

それは肉体後のお楽しみ☆

2014年11月21日

ニューワールドオーダーとワールドオーダー

仲間なのか?

同じ目的なのか?

なんだかよくわかんないけど。

ほんとわかんない。

真実はパラドックスです

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/新世界秩序 より

新世界秩序(しんせかいちつじょ、New World Order、略称:NWO)とは、国際政治学の用語としては、ポスト冷戦体制の国際秩序を指す。また陰謀論として、将来的に現在の主権独立国家体制を取り替えるとされている、世界統一政府による地球レベルでの管理社会を指すものとしても使われる。

ジョンレノンインタビュー 世界は狂人によって支配されている

http://youtu.be/8t5awfxTbmM

http://rapt.sub.jp/?p=11809

■今や日本も悪魔崇拝者に乗っ取られようとしている。

しかし、日本人が経済的にどんどん発展していくのを見て、さすがの悪魔崇拝者たちも黙って見てはいられなくなったのでしょう。今や彼らはあからさまに日本に寄生し、日本の富を次々と収奪しています。それだけでなく、日本に大量の外国人を移民させて治安を悪化させたり、マスコミに低俗な番組を造らせたり、麻薬を流通させたりと、実に様々な方法で日本人のモラルを破壊しようとしています。

日本人の知らないニッポン

http://www.thinker-japan.sakura.ne.jp/thinkwar.html

『劇団 New World Order』

http://youtu.be/baCJzqhrOWQ

と

ワールドオーダー

http://worldorder.jpより

須藤元気

1978年3月8日生まれ B型

高校時代からレスリングを始め、全日本ジュニアオリンピックで優勝。世界ジュニア選手権日本代表。同校卒業後に渡米し、格闘家としての修行を続け、帰国後に逆輸入ファイターとしてプロデビュー。UFC-J 王者を経て、K-1 やUFCなどで活躍。2006年現役引退。以降は作家、タレント、俳優、ミュージシャン等幅広く活躍。2008年、母校拓殖大学レスリング部監督に就任。2年目で大会4冠を達成し、最優秀監督賞を5度受賞している。格闘技現役時代から掲げている「WE ARE ALL ONE」(すべてはひとつ)というメッセージは、多くの人々の支持と共感を集めている

ワシントンで撮影 NWOの紹介

WORLD ORDER「IMPERIALISM」

http://youtu.be/Tblx00nIZB0

子どもも大好き歌詞も究極

しまじろうのわお!

http://youtu.be/W0y6ZKmrErg

W o r l d O r d e r

せかいの ベール おしひらき

ぼくらは ふたつの こえをきく

みみあたりの よい きれいな うそと

すきまを うめる ゆがんだ しんじつ

なにかよくて なにが わるいのか

しんじつは いつも パラドックス

ひとつの じだいが おわりを つげて

ねむりの なかで めを さます

ぎんがの リズム きみの アイデアリズム

ゆめみる サイクル うつくしき ダンス

1、2、ぎんがの リズム きみの アイデアリズム

いま この しゅんかんを まいおどるのさ

ワールドオーダー

『風の谷のあの人と結婚する方法』

須藤元気 著より抜粋

人と人が敬い合うとき最も大切なのは『誠実さ』だと思います。言い換えると、相手のことを自分だと思って行動するということです。それさえ守っていれば、世の中全てがうまくいき、地球も輝きます。

古来マヤの言葉に、

〈イン・ラケチ〉

というものがあるのですが、これを訳すと「私は、もうひとりのあなた自身です」となります。

つまり私はあなた、あなたは私---。

〈we are all one.〉です。

合気道のように方向性を変えてしまう。

ユーモアとセンスと丹田

須藤元気セレクト映像

この入場が一番好き。

ええじゃないかっぽい

Genki Sudo Dynamite!! 2005 Full Entrance

http://youtu.be/IPEUb8g_oBs

勝つところがすごい。突然の引退。

須藤元気 引退試合 マヤ文明

http://youtu.be/Xord4-c_YaE

波動とか月の人工物説とか言っちゃってます。

月はゴルゴ13【やりすぎ都市伝説】

http://youtu.be/bapCx9Z3OY8

須藤元気の素顔が見える

須藤元気 ソロモン流

http://youtu.be/VfQ39SIz7-M

同じ目的なのか?

なんだかよくわかんないけど。

ほんとわかんない。

真実はパラドックスです

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/新世界秩序 より

新世界秩序(しんせかいちつじょ、New World Order、略称:NWO)とは、国際政治学の用語としては、ポスト冷戦体制の国際秩序を指す。また陰謀論として、将来的に現在の主権独立国家体制を取り替えるとされている、世界統一政府による地球レベルでの管理社会を指すものとしても使われる。

ジョンレノンインタビュー 世界は狂人によって支配されている

http://youtu.be/8t5awfxTbmM

http://rapt.sub.jp/?p=11809

■今や日本も悪魔崇拝者に乗っ取られようとしている。

しかし、日本人が経済的にどんどん発展していくのを見て、さすがの悪魔崇拝者たちも黙って見てはいられなくなったのでしょう。今や彼らはあからさまに日本に寄生し、日本の富を次々と収奪しています。それだけでなく、日本に大量の外国人を移民させて治安を悪化させたり、マスコミに低俗な番組を造らせたり、麻薬を流通させたりと、実に様々な方法で日本人のモラルを破壊しようとしています。

日本人の知らないニッポン

http://www.thinker-japan.sakura.ne.jp/thinkwar.html

『劇団 New World Order』

http://youtu.be/baCJzqhrOWQ

と

ワールドオーダー

http://worldorder.jpより

須藤元気

1978年3月8日生まれ B型

高校時代からレスリングを始め、全日本ジュニアオリンピックで優勝。世界ジュニア選手権日本代表。同校卒業後に渡米し、格闘家としての修行を続け、帰国後に逆輸入ファイターとしてプロデビュー。UFC-J 王者を経て、K-1 やUFCなどで活躍。2006年現役引退。以降は作家、タレント、俳優、ミュージシャン等幅広く活躍。2008年、母校拓殖大学レスリング部監督に就任。2年目で大会4冠を達成し、最優秀監督賞を5度受賞している。格闘技現役時代から掲げている「WE ARE ALL ONE」(すべてはひとつ)というメッセージは、多くの人々の支持と共感を集めている

ワシントンで撮影 NWOの紹介

WORLD ORDER「IMPERIALISM」

http://youtu.be/Tblx00nIZB0

子どもも大好き歌詞も究極

しまじろうのわお!

http://youtu.be/W0y6ZKmrErg

W o r l d O r d e r

せかいの ベール おしひらき

ぼくらは ふたつの こえをきく

みみあたりの よい きれいな うそと

すきまを うめる ゆがんだ しんじつ

なにかよくて なにが わるいのか

しんじつは いつも パラドックス

ひとつの じだいが おわりを つげて

ねむりの なかで めを さます

ぎんがの リズム きみの アイデアリズム

ゆめみる サイクル うつくしき ダンス

1、2、ぎんがの リズム きみの アイデアリズム

いま この しゅんかんを まいおどるのさ

ワールドオーダー

『風の谷のあの人と結婚する方法』

須藤元気 著より抜粋

人と人が敬い合うとき最も大切なのは『誠実さ』だと思います。言い換えると、相手のことを自分だと思って行動するということです。それさえ守っていれば、世の中全てがうまくいき、地球も輝きます。

古来マヤの言葉に、

〈イン・ラケチ〉

というものがあるのですが、これを訳すと「私は、もうひとりのあなた自身です」となります。

つまり私はあなた、あなたは私---。

〈we are all one.〉です。

合気道のように方向性を変えてしまう。

ユーモアとセンスと丹田

須藤元気セレクト映像

この入場が一番好き。

ええじゃないかっぽい

Genki Sudo Dynamite!! 2005 Full Entrance

http://youtu.be/IPEUb8g_oBs

勝つところがすごい。突然の引退。

須藤元気 引退試合 マヤ文明

http://youtu.be/Xord4-c_YaE

波動とか月の人工物説とか言っちゃってます。

月はゴルゴ13【やりすぎ都市伝説】

http://youtu.be/bapCx9Z3OY8

須藤元気の素顔が見える

須藤元気 ソロモン流

http://youtu.be/VfQ39SIz7-M

2014年11月12日

上高田保育園の運動会

10月に子どもの運動会に行ってきた。

場所は長野市にある上高田保育園。

子どもの運動に関していえば家では「ハラをなくした日本人」を意識してバランスや体幹や丹田を意識できるような遊びをよく一緒にする。

頭よりハラを鍛える。

自分のハラはヘナヘナなのでせめて子どものハラはしっかりさせようと思った。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1328288.html

ロディ、ビリボー、スラックライン、ストライダー、スケートボード、スノーボード山歩きなど。

またスポーツよりも武道を意識させたくてよくこんな動画も見せたり。

棒の重みを生かしてハラから動かす

17分20秒からスポーツと武道の違い

22分20秒から木刀を使う

Koichi Tohei : Strength vs Ki - Aikido

http://youtu.be/MuZdxhA_h4Y

バットもテニスラケットもゴルフクラブもギターも包丁も鍬も筆も花もみんな同じ。

でんでん太鼓みたいに軸を中心に動かす

軸がハラ。

宇宙も細胞原子電子も同じ相似象フラクタルカタカムナ。回転。螺旋。DNA。

こんな方もいました。

初見良昭先生

http://youtu.be/fSwSGJw4eXg

でも一番意識してきたことは首がすわったころから子どもをだく時は脇の下に手を入れて抱き上げることをしないで丹田の位置をもつことを常に意識してきた。

これができるのは1歳半ぐらいまで。そのあとは重くなったり動きが激しくなってきてなかなか大変になってくる。

基本的な持ち方は自分の丹田とこどもの丹田の位置を重ねて両手でしっかりおさえてそこを起点に動き回る。

そう。縦横に回転するでんでん太鼓のように。ぎんがのように。

あとでどうなるかはわからないが、きっと「三つ子の魂」と同様に小さい時に無意識に身につけるハラの身体意識はあらゆることに役に立つはずだ。

上高田保育園は嫁がいろいろ調べて探してきた保育園。

自然育児っぽくなんとなくシュタイナーとかサドベリースクールとかそんな系な感じ。

入園希望のタイミングがよかったらしくなかなか入れないとのことだが運よく今年から入園することができた。

この保育園は自然な食と遊びとをとても大切にしている。

園で使われる米と味噌、醤油は自分たちで作っている。

庭には大きな山があっていろいろな木がたくさんあって、一般的な保育園の庭とかなり違う。

二歳の子どもはこんな感じ

http://youtu.be/-mIpL13I1fc

上高田保育園 10月の園だより抜粋

上高田の運動会にのぞみ、はじめて参加されるか方もおりますので、説明します。私たちは、リズムあそびを毎日おこなっていますが、それは、単に、からだを頑健につくるという目的のみではなく、脳の発達のため、知的発達のために大変重要なものとして位置づけています。

それは、運動神経は感覚神経とともに脳中枢の発達を促すことだと考えています。その脳中枢は、6才までにおとなの90%に達するといいます。

0才児の赤ちゃん体操という種目があります。

特に、乳児、、0才から2才までに神経系の発達の可塑性がもっとも高い時期です。この体操で、手指のひらきのおそいこどもは、肩に緊張が強いので、うつぶせにさせたときに、湯上げタオルを三枚おりにして、ぐるぐるまいて細長い枕ようなものをつくり、その上にうつぶせにすると肩が楽になり、手指がひらきやすくなります。そうして、前におもちゃを見せると、こどもは、探求本能で手指を開いて取ろうとする。こうした自らの意欲で指をひらかせる努力をすると言語のおくれもださずにすみます。腹ばいの姿勢は、生後3ヶ月ころになると首がすわってくるのが普通です。その頃から腹ばいにさせて、腕でからだを支えて首をあげる努力をさせる。疲れてきたら頭を床につけてむずがるからそのときはあおむけにしてあげる。こうして、腕の力、首の力を強める。また、両手で足首をもたせ、うつぶせのからだをそらせると、首もあがり、大腿部の筋力ものびる。

これが「かめ」の運動で、との年齢にも必要な基本的運動です。

一才児の障害物でも「ハイハイ坂」を使って、手指、足指を使わなければ前進できない斜面などをとりいれて保育していきますと、発達をうながすのです。

今年は、山の斜面にビニール・シートをひいて、こどもたちがよく、山登りしてすべっておりてくることを繰り返していました。トラック250台分の土を運んで、高さ5メートルの山をつくった理由のひとつです。はしごわたりも腕の力も強まり、からだを床から離し、手とひざ、足指だけを床につけて、四足ハイハイをし、その後、腰とひざを上げて両手、両足指でわたっていきます。けりの強さをつけるためです。

ー中略ー

最後に、これらのリズム遊びについて指導の特質を述べておきます。

1.靴、靴下を用いず、すあしでおこなう。それは、足の親指のけりを大切にする。直接に床なり、土なりに足指をふれさすことが必要なので、 室内、室外ともリズムあそびをするときは、はだしにします。

2.模倣期を利用して自発的に行わせる。乳幼児期は瞬間的に模倣する力が強く、しかも自発的に模倣する。この力を利用して、からだの各部分を動かすことに習熟させます。したがって大きい子どもたち、年齢のちがう子どもたちといっしょに、大きい子どもから順にやります。休息もできて一石二鳥です。

3.ピアノ曲に合わせてリズミカルに行うものが多い。音楽を耳で聞き、そのリズムに合わせてからだを動かす。というリトミックの理を応用するのが大部分である。昔も、なわとびやまりつきもうたいながら遊びました。この方が楽しく飽きないのです。レコード、CDに頼ると、決まった順番、きまった長さになってしまい、こどもたちも自分の耳で聞き、頭で判断するのではなく、記憶による機械的運動になってしまうと効果は半減する。

4.指示、号令、命令を排して、保育者も子どもたちと同じように並び、いっしょに、全力投球しておこなうことである。あくまでも子どもたちの自発性、やる気で運動させることである。

5.教具は、なるべく自然なものを利用し、できる限り、こどもたちのてづのものを使用させる。

6.走る曲は、年齢によって早いスピードが必要である。

7.毎日一定時間行う。脳の発達には午前と午後の2回必要である。午後はお昼寝以降が望ましい

8.服装は、冬も半袖、半ズボンが好ましい。腕や脚を屈伸させるのに、長そで、長スボンは邪魔をするからである。

9.子どものからだの自然をよく観察し、決して無理をせずおこなうことである。たとえば、首も座らない子どもを立たせることができないように土踏まずの形成の遅れている子どもを高いところから飛び降りさせるのは危険であるし、こどもはしたがらない。一才児は、段差のあるところは必ず後ろ向きになって、足先をさきに地や床につけてからおりる。一才児の障害物競走をみればよくわかる。

こどもは、からだが無理なことは自分でわかり、やりたがらないのがふつうである。したがって無理をしない。しかし、同じ年齢の子どもの大半ができる種目であるのにできない、やりたがらないのは、発達の遅れの原因をさぐり、偏食、生活のリズムその他を検討する。

また、手足を使う運動を重視し、車にのらず歩かせるなど意欲的にとりくむことである。

以上、運動会の種目の意味とポイントを説明しました。また、リズムあそびの指導の特質を述べました。運動会では、子どもの主体性を大事に行うので、種目の説明はおこなわないのです。

こどもたちは、自発的、能動的に取り組み、おとなも子どもと同じように全力で走り、リズムをします。ピアノの音をよく聞いて動いていきます。

以上抜粋

上高田保育園のパンフレットより

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1472032.html

運動会のお昼は元オーガニックカフェで働いていまお母さんの手作りのお弁当。

大根葉っぱのおむすび、高野豆腐の唐揚げ、切り干し大根、松田マヨネーズを使ったゴボウのサラダ、卵と豆腐の出汁巻き卵、三年番茶。

安心して食べられるし、とても美味しかった。

今はフェアトレードの雑貨屋さんをしている。

http://www.mahoudo.com

楽しくて美味しかった運動会。

こんな素晴らしい保育園や幼稚園をもっともっと作って欲しい。

長野県には山も木もお金もいっぱいあるんだから。

長野市では新市役所第一庁舎・長野市芸術館の建設の事業費は159億8千万円を見込んでいる。

浅川ダムの総事業費は380億円

国産材を使った上高田保育園の建設費はいくらか調べてみたけど。

いくらかかるんだろう?

http://sitesakaguchi.jp/pophouse/modules/news/index.php?page=article&storyid=20

おまけ

運動を支える丈夫なからだをつくるのは食

これも大事

この動画は長いが給食や母子手帳がどのようにして作られたかよくわかる。

子どもを塾やサッカーをさせるよりも親がこうゆう現代の状況を知ることが大切だ。

すべてのお母さんにぜひ見てほしい。

台所が変われば世界は変わる。

真弓定夫先生「白衣を着ない・薬を出さない小児科医」インタビュー2010年12月21日

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

2014年08月15日

お盆に読みたい絵本

お盆に実家に帰りお墓参りをしてみんなでごはんを食べた。

帰ってきてこの本を読んでみた。

お盆にぴったりな絵本です。

いのちのまつり 「ヌチヌグスージ」

http://youtu.be/HRkh9NeKX4I

帰ってきてこの本を読んでみた。

お盆にぴったりな絵本です。

いのちのまつり 「ヌチヌグスージ」

http://youtu.be/HRkh9NeKX4I

2014年08月05日

箱山ふとん店とオーガニックコットンとガンディーの思想

一枚の木綿布を見て、どれだけの工程を経て作られたかを知る者だけが、農村の自立・自治という名の糸を紡ぐために、どれほどの根気が必要かを知っている。

ガンディー

衣食住 食の前にある「衣」

これも生きる上で必要なことなんだけど、なかなかそこまではやろうとは思わない。

この「かわらばん」(綿のたね付き)をもらったのでやってみようと思った。

河川敷の耕作放棄地がある。

そうだ。綿のたねを撒こう。

オーガニックコットンだ。

種にうっすら綿がついている

稲のの左が綿

自らのものは自らの手でつくる

かつての農村はどの家庭にも、糸車があった。そして、生き生きとした手仕事が農業を助ける農村経済があり、無数の村が自立していた。

いま農村の人々は、外国からくる大量生産の布を身につけることで、糸車を失い、人々はそれと同時に自由を失っている。

再び糸車を手に取り、自らのものを自らがつくるという、農村本来の暮らしを立て直すことで、村人たちは自らの誇りを取り戻すのだ。

ガンディー

「ハリジャン」1940年4月13日

箱山ふとん店

http://hakoyama.com

息子の保育園のお昼寝布団はここで作ってもらいました。

笑顔が素敵なふとん屋さんです。

ガンディー

衣食住 食の前にある「衣」

これも生きる上で必要なことなんだけど、なかなかそこまではやろうとは思わない。

この「かわらばん」(綿のたね付き)をもらったのでやってみようと思った。

河川敷の耕作放棄地がある。

そうだ。綿のたねを撒こう。

オーガニックコットンだ。

種にうっすら綿がついている

稲のの左が綿

自らのものは自らの手でつくる

かつての農村はどの家庭にも、糸車があった。そして、生き生きとした手仕事が農業を助ける農村経済があり、無数の村が自立していた。

いま農村の人々は、外国からくる大量生産の布を身につけることで、糸車を失い、人々はそれと同時に自由を失っている。

再び糸車を手に取り、自らのものを自らがつくるという、農村本来の暮らしを立て直すことで、村人たちは自らの誇りを取り戻すのだ。

ガンディー

「ハリジャン」1940年4月13日

箱山ふとん店

http://hakoyama.com

息子の保育園のお昼寝布団はここで作ってもらいました。

笑顔が素敵なふとん屋さんです。

2014年07月22日

イセヒカリ不耕起栽培 農法にこだわらない農法

おとーさん おてつだいきたよーとたのもしい。イネも子どもも野生的であってほしい。

正面に見える山は冠着山

神代の昔、天照大神が隠れた天の岩戸を取り除き、九州の高天原から信州の戸隠に運ぶ途中に“天の岩戸”を背負って天翔けてきた“天手力男神(あめのたぢからおのみこと・天手力雄神)”が、この美しい峰にひかれて、ここで一休みして冠を着けなおしたという、冠着山の伝説があります。

冠着山は、冠形の峰を大空に聳え立たせた美しい展望の山であり、また月の照る美しい山として古くからの文学の山でもあります。また、“わが心なぐさめかねつさらしなやをばすて山につきをみて”の考子伝説の山でもあります。

冠着山(かむりきやま)/古称は小初瀬山(おはつせやま)/別名姨捨山(おばすてやま)

ここでは不耕起栽培となっていますがべつにそれにこだわらなくてもいいと思います。

一枚の田んぼの中でいろいろな作り方を試してもいいわけです。

粘土団子でもいいし、直播きでもいい、機械を使ってもいい、イセヒカリでなくてもいい。

田んぼで作業をしていると名前が消えて生きます

参考記事

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1859831.html

より

「知識はもっとかなあかん。だけど知識人にはなるな」~西岡常一より

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=282244

西岡常一氏の著書「口伝」の重みの中から、自分で考えるという事はどういう事かを表しているくだりがあったので紹介しておきたい。

自考力とは何かのヒントになる。西岡さんの2人の息子さん「賢二氏」と「太郎氏」が語っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

太郎 本を読めとか、よう言うてましたけれども、大切なのは「残すな」です。「ああいう考えがあんねんな」と覚えとくのはええけど、「こうでなけりゃいかん」ということは本には書いてない。本に教えられたらあかんで。そういうことを言っていました。捨てよというのはそういうことです。囚われるなということです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「学問は知った上で捨てよ」

「本は読め、でも残すな」

「知識に囚われるな」

2014年06月12日

子宮頸がんワクチンの副作用をMMSは改善できるか?

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=290879 より

先日、子供の三歳児検診で保健所を訪れ、その際、ワクチンを打っていないということで、脅しにも似た厳しい説教を受けることになった。

http://tenkataihei.xxxblog.jp/archives/51890576.html より

まだまだ世間一般には「ワクチンは危険」と本気で認識している人は圧倒的に少なく、また「危険と分かっていても周囲に合わせるしかないので・・・」と情報は知っていても危機感が薄く行動に移せていない方も多いようなので、是非ともまだ「ワクチンくらいは大丈夫でしょう」と思っている人がいたら、下記の母親達の事例を参考にして欲しいと思います。

ー中略ー

これから子どもを産む方にとっては、子どもが生まれてからは本当に山ほどワクチン接種の案内が来るので、今のうちから真実を知り、正しい対処をしておかないと後から後悔することが多くなってしまいますので、是非ともワクチンについては自分自身でも情報を集め、納得したら絶対に接種をしないように心がけて欲しいと思います。

子宮頸がんワクチン副作用もMMSで改善なるか?

http://danpei.sblo.jp/article/88573650.html

家にはMMSが2セット備蓄してある。身近な人に何かあったらと思って用意してある。

ワクチンの危険性はネットの中では当たり前だけど、実際、身の周りではワクチンは当たりまえであり、この状況をどうにかして変えなくてはとおもう。

ワクチンの危険性をいくら言っても実際に被害にあわないと人は動かない。

広まる力のあるものに、情報をのせて広めている人はたくさんいるけど、テレビの洗脳力に負けてしまう。

音楽、映画、絵、本、ネット、芸術などなど。

テレビに負けない脱洗脳装置はないだろうか?

老若男女みんながすること。

そう考えたときトイレの大きな可能性が見えてくる。

トイレに入って一人になってしているときって人間の意識は素の状態(自然との一体)にもどる。

先日、仕事のお昼ごはんを食べに食堂に入った。トイレに行ってみるとコピーされたハッピーレシピが貼ってあった。

ハッピーレシピにはなんだか広まる力があると再実感。

内容がいいとか悪いとかではなく誰にでも、どこへでも広まっていく。

これを利用してテレビが教えてくれない本当ことを広めてしまおう。

テレビでハッピーレシピが取り上げられるくらいに。

それをきっかけにここのお気に入りのサイトが広まれば面白いことに。

情報戦争時代では情報で人は命を奪われる。テレビらかの麻酔で意識を奪われ、いのちと反対方向へ向かわされる。

ハッピーレシピそんな世界の非常口になればいいな。

ハッピーレシピあります。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/

先日、子供の三歳児検診で保健所を訪れ、その際、ワクチンを打っていないということで、脅しにも似た厳しい説教を受けることになった。

http://tenkataihei.xxxblog.jp/archives/51890576.html より

まだまだ世間一般には「ワクチンは危険」と本気で認識している人は圧倒的に少なく、また「危険と分かっていても周囲に合わせるしかないので・・・」と情報は知っていても危機感が薄く行動に移せていない方も多いようなので、是非ともまだ「ワクチンくらいは大丈夫でしょう」と思っている人がいたら、下記の母親達の事例を参考にして欲しいと思います。

ー中略ー

これから子どもを産む方にとっては、子どもが生まれてからは本当に山ほどワクチン接種の案内が来るので、今のうちから真実を知り、正しい対処をしておかないと後から後悔することが多くなってしまいますので、是非ともワクチンについては自分自身でも情報を集め、納得したら絶対に接種をしないように心がけて欲しいと思います。

子宮頸がんワクチン副作用もMMSで改善なるか?

http://danpei.sblo.jp/article/88573650.html

家にはMMSが2セット備蓄してある。身近な人に何かあったらと思って用意してある。

ワクチンの危険性はネットの中では当たり前だけど、実際、身の周りではワクチンは当たりまえであり、この状況をどうにかして変えなくてはとおもう。

ワクチンの危険性をいくら言っても実際に被害にあわないと人は動かない。

広まる力のあるものに、情報をのせて広めている人はたくさんいるけど、テレビの洗脳力に負けてしまう。

音楽、映画、絵、本、ネット、芸術などなど。

テレビに負けない脱洗脳装置はないだろうか?

老若男女みんながすること。

そう考えたときトイレの大きな可能性が見えてくる。

トイレに入って一人になってしているときって人間の意識は素の状態(自然との一体)にもどる。

先日、仕事のお昼ごはんを食べに食堂に入った。トイレに行ってみるとコピーされたハッピーレシピが貼ってあった。

ハッピーレシピにはなんだか広まる力があると再実感。

内容がいいとか悪いとかではなく誰にでも、どこへでも広まっていく。

これを利用してテレビが教えてくれない本当ことを広めてしまおう。

テレビでハッピーレシピが取り上げられるくらいに。

それをきっかけにここのお気に入りのサイトが広まれば面白いことに。

情報戦争時代では情報で人は命を奪われる。テレビらかの麻酔で意識を奪われ、いのちと反対方向へ向かわされる。

ハッピーレシピそんな世界の非常口になればいいな。

ハッピーレシピあります。

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/

タグ :子宮頸がんワクチン

2014年04月18日

改正少年法成立 刑の上限引き上げよりも学校給食を変えよう!

無関心ではいられません。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140411/k10013661431000.html

改正少年法が成立 刑の上限引き上げ

4月11日 10時39分

「こどもが悪いのではない」。こども達が見事に変わっていく姿を目の当たりにして、大塚氏は確信している。非行やイジメ、キレる、無気力のこども達は、急にその状態になるのではない。家庭で、学校で、大人がそのように育ててしまっているのだ。

ごはんが子ども達を変えた!

──熱血先生・大塚貢の挑戦──

http://members3.jcom.home.ne.jp/mulukhiya/syokuiku/kiji/mainichi-hokkaido.html

「子どもたちを救った奇跡の食育物語」 『給食で死ぬ!!』 大塚貢先生

http://www.youtube.com/watch?v=_wGRrL_dFh4&feature=youtube_gdata_player

ダイジェスト

http://www.youtube.com/watch?v=1KYh3z7gYuQ&feature=youtube_gdata_player

2014年01月21日

百姓 赤峰勝人の野菜ごはん

赤峰さんの講演会で玄米酵素おむすびを食べる子ども

。ここでは食べ物の心配をしなくてもいいのでホッとする。

食品の裏側

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1826942.html

お母さんのお母さん東城百合子先生

http://happybirthcafe.naganoblog.jp/e1197210.html

こんな現代人にオススメの本

ちょうど長野で講演会があった大分のお百姓さん赤峰勝人さんがオレンジページから出版している

「百姓 赤峰勝人の野菜ごはん」です。

雨ニモマケズみたいなレシピです。

本文よりり抜粋

野菜と玄米、自然海塩

赤峰流料理では、農薬や化学肥料を一切使わない旬の野菜と玄米が主役で、味付けはとても単純。野菜そのものがうまいから、あれこれ味を加える必要がないんよな。身体の中の消化酵素で分解できない化学合成物質が入った食材、調味料は一切使わんだけ。

大切なのは塩。おもに売られているのは精製塩じゃが、毎日を健康で過ごすには自然海塩を摂取することが何よりも大事なんよ。自然海塩には96種類ものミネラルが含まれてるっちゅうが、それらが身体の中で薬になってくれる。これがすなわち自然治癒力ちゅうもんなんよな。

本書で紹介する料理は赤峰オリジナル。でも何も特別なものはないんよ。材料は農薬、化学肥料不使用の玄米と旬の野菜。味の決めては本物の調味料、そうよな、自然海塩を使い長期熟成させた味噌や醤油。だしは椎茸に昆布、煮干し。たったこれだけなんよ。

まるごとで簡単がいい

料理法は教えるっちゅうほどのもんでもないくらい簡単。野菜はまるごと使い、皮はむかない、アクを捨てない、ぬめりをとらない、が基本。これにはきちんとした理由があって、本の中で説明しておるよ。何より、野菜はまるごと食べるほうがうまいし、生ごみがほとんど出んのがいいな。

でき上がった料理は、シンプルな味付けなのにほっぺたが落つるごとうまい。玄米ご飯もかめばかむほどうまみが増して、それだけで充分ごちそうじゃが、赤峰流料理のおかずといっしょに食べるとな、もう、たまらんよ!野菜は素晴らしい、人は米でつくられちょる、そう感じるじやろう。

ま、作ってみりゃ簡単じゃけ試しちみょくれ。

http://nazunanokai.com

2013年12月03日

義務教育は人間をバカにするために存在する?『バカをつくる学校』

来年から子供が保育園に行く予定です。

子供か大きくなるにつれて親から離れて社会の影響を受けるようになります。

給食と遊びが自然に近かった保育園を選びました。

普通の学校には行かせたくないと思っています。

生活力、思考力、健康が奪われると思ったからです。

ちょうど良い本が紹介されていたので紹介します。

子供で商売しないでほしい。

まったく冗談じゃない!

バカ!

http://www.rui.jp/ruinet.html?c=400&i=200&m=200280

より転載しました。

ニューヨーク州の一人の教師によって書かれた、学校教育がバカを量産するために存在する事を告発した本。

この本の中で、ロックフェラーからの書簡が紹介され、『我々の夢は、人々が我々の作る型におとなしくゆだねることである。我々は子供達を哲学者や、教育者、詩人や文学者、芸術家卵や弁護士や医師、牧師や政治家を求めるわけではない。そうした者はもう十分にいるから』と述べている。

要するに上の命令に逆らわず、単純労働をしてくれる労働者を大量生産するための教育、そのために学校というのは存在する、とはっきりと語っている。

学校の問題点として、子供の能力が伸びないような教育法、子供が知的に興味を持たない方針を挙げているので注目。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=282960より転載しました。

国民の参加なしで一切が決定されてしまった現代の義務教育に代わるこれらの教育を子供に与えるには、子を思う熱心な親の参加や協力が必要である。私も子を持つ父として、自分の子にはこれらの代替教育を選択しており、今後も実践していくつもりである。社会を健全なものにするには、これらの教育法が社会に普及することが欠かせない重要な要素だと思う。

転載終了

バカな給食も問題です。

http://bookman.co.jp/shop/health/9784893087300/より転載

もう十年以上も前の話になります。娘が小学校に入学して、しばらくたったとき、「給食の献立表」を持って帰宅しました。何気なくそれを見て、愕然としたことを今でもはっきり覚えています。一ヶ月の献立の中に、ハンバーガー、ホットドッグ、ピザ、ラーメン、菓子パンなど。まるで、ファーストフードのオンパレード。ごはんにみそ汁がついた献立は、ほとんどありません。

六年間もこんな給食を食べたら、健康問題だけではなく、味覚形成の上でも非常に大きな影響があると考えました。このような献立になれてしまったら、普通の食事では満足できなくなる可能性があると思ったのです。小遣いを持つようになったら、毎日、ファーストフードに行くことに違和感を持たなくなってしまうだろうと考えました。学校給食には、家庭とはちがった意味もあると思います。クラスの友達と一緒配膳したり、盛り付けたり、後片付けをする。集団生活を学ぶ上でも、大切な意味があるだろうと思いました。しかし、それらの利点を差し引いても、あまりにもひどい。多少なら目をつぶったかも知れません。どのように考えても、限度を超していると考えました。

本人も交えて、夫婦でこのことを話し合いました。その結果、弁当を持参することに決めました。毎日、弁当を作る妻は大変だったと思います。そして、クラスの皆が給食を食べるとき、一人だけ弁当を食べる。給食よりも弁当のほうがいい内容になったとしても、そのことによる娘の精神的な負担が大きくなったりしないだろうか。いつもそのことが頭から離れませんでした。しかし、担任の先生にも恵まれたのだと思います。親の心配をよそに、何事もなく弁当持参を続けました。ただし、集団生活を学ぶ大切さも配慮して、小学五年、六年になったときには、献立を見て、給食を食べる日も設けました。今でも、それが良かったのか考えることがあります。その後、同じような悩みを持っている父母がたくさんいることがわかりました。

学校給食には「学校給食法」という法律があります。そこには、「児童生徒の心身の健全な発達に資し・・・」と書かれています。仮に、病院や社員食堂でハンバーガーやホットドッグがだされたらどうなるだろうか。と考えると、大変な騒ぎになるだろうと思います。教育委員会は、子どもたちにまともな給食を食べさせる義務があるはずなのです。それらの担当者に、本気で考えて欲しい。その思いから、一九九八年に「学校給食と子どもの健康を考える会」を発足させ、活動を始めました。その結果、心ある首長や教育委員会、給食担当者などに出会い、少しずつ改善されてきました。しかし、それはほんの一部に過ぎません。より多くの方に、成長期の大切な時期に、子どもたちは何を食べさせられているのか。考えていただきたい。その思いで、本書を上梓することにしました。

――――――――幕内秀夫 (本書序文より)

子供か大きくなるにつれて親から離れて社会の影響を受けるようになります。

給食と遊びが自然に近かった保育園を選びました。

普通の学校には行かせたくないと思っています。

生活力、思考力、健康が奪われると思ったからです。

ちょうど良い本が紹介されていたので紹介します。

子供で商売しないでほしい。

まったく冗談じゃない!

バカ!

http://www.rui.jp/ruinet.html?c=400&i=200&m=200280

より転載しました。

ニューヨーク州の一人の教師によって書かれた、学校教育がバカを量産するために存在する事を告発した本。

この本の中で、ロックフェラーからの書簡が紹介され、『我々の夢は、人々が我々の作る型におとなしくゆだねることである。我々は子供達を哲学者や、教育者、詩人や文学者、芸術家卵や弁護士や医師、牧師や政治家を求めるわけではない。そうした者はもう十分にいるから』と述べている。

要するに上の命令に逆らわず、単純労働をしてくれる労働者を大量生産するための教育、そのために学校というのは存在する、とはっきりと語っている。

学校の問題点として、子供の能力が伸びないような教育法、子供が知的に興味を持たない方針を挙げているので注目。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=282960より転載しました。

国民の参加なしで一切が決定されてしまった現代の義務教育に代わるこれらの教育を子供に与えるには、子を思う熱心な親の参加や協力が必要である。私も子を持つ父として、自分の子にはこれらの代替教育を選択しており、今後も実践していくつもりである。社会を健全なものにするには、これらの教育法が社会に普及することが欠かせない重要な要素だと思う。

転載終了

バカな給食も問題です。

http://bookman.co.jp/shop/health/9784893087300/より転載

もう十年以上も前の話になります。娘が小学校に入学して、しばらくたったとき、「給食の献立表」を持って帰宅しました。何気なくそれを見て、愕然としたことを今でもはっきり覚えています。一ヶ月の献立の中に、ハンバーガー、ホットドッグ、ピザ、ラーメン、菓子パンなど。まるで、ファーストフードのオンパレード。ごはんにみそ汁がついた献立は、ほとんどありません。

六年間もこんな給食を食べたら、健康問題だけではなく、味覚形成の上でも非常に大きな影響があると考えました。このような献立になれてしまったら、普通の食事では満足できなくなる可能性があると思ったのです。小遣いを持つようになったら、毎日、ファーストフードに行くことに違和感を持たなくなってしまうだろうと考えました。学校給食には、家庭とはちがった意味もあると思います。クラスの友達と一緒配膳したり、盛り付けたり、後片付けをする。集団生活を学ぶ上でも、大切な意味があるだろうと思いました。しかし、それらの利点を差し引いても、あまりにもひどい。多少なら目をつぶったかも知れません。どのように考えても、限度を超していると考えました。

本人も交えて、夫婦でこのことを話し合いました。その結果、弁当を持参することに決めました。毎日、弁当を作る妻は大変だったと思います。そして、クラスの皆が給食を食べるとき、一人だけ弁当を食べる。給食よりも弁当のほうがいい内容になったとしても、そのことによる娘の精神的な負担が大きくなったりしないだろうか。いつもそのことが頭から離れませんでした。しかし、担任の先生にも恵まれたのだと思います。親の心配をよそに、何事もなく弁当持参を続けました。ただし、集団生活を学ぶ大切さも配慮して、小学五年、六年になったときには、献立を見て、給食を食べる日も設けました。今でも、それが良かったのか考えることがあります。その後、同じような悩みを持っている父母がたくさんいることがわかりました。

学校給食には「学校給食法」という法律があります。そこには、「児童生徒の心身の健全な発達に資し・・・」と書かれています。仮に、病院や社員食堂でハンバーガーやホットドッグがだされたらどうなるだろうか。と考えると、大変な騒ぎになるだろうと思います。教育委員会は、子どもたちにまともな給食を食べさせる義務があるはずなのです。それらの担当者に、本気で考えて欲しい。その思いから、一九九八年に「学校給食と子どもの健康を考える会」を発足させ、活動を始めました。その結果、心ある首長や教育委員会、給食担当者などに出会い、少しずつ改善されてきました。しかし、それはほんの一部に過ぎません。より多くの方に、成長期の大切な時期に、子どもたちは何を食べさせられているのか。考えていただきたい。その思いで、本書を上梓することにしました。

――――――――幕内秀夫 (本書序文より)

2013年10月22日

牛乳について考える

小さい頃、家で酪農をしていたのでおいしい牛乳をたくさん飲んだ。

市販の牛乳とはまったく違う味だった。

たぶん餌と殺菌方法とホモゲナイズのせいだったのかもしれない。

学校では牛乳を飲めば背が伸びると言われて飲めない友達の分まで飲んだ。

牛乳で背が伸びるとしたらカルシウムではなくはホルモン剤などのせいだと思う。

今はいろいろ知ったのでチャイやお菓子をを作る時に低温殺菌のものを使うくらい。

こどもには牛乳アレルギーということで保育園でも飲ませていない。

かわりに三年番茶をよく飲んでいる

牛乳と給食に関する記事をまとめてみました。

『病気にならない生き方』

米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授

新谷弘実 著

より抜粋

市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる

油と並んで酸化の進んだ食物が、市販の牛乳です。

加工する前の生乳の中にはたしかにいろいろな「よい」成分が含まれています。炭水化物である乳糖を分解するエンザイムやリパーゼという脂肪を分解するエンザイム、プロテアーゼというタンパクを分解するエンザイムなどさまざまなエンザイムもたくさん含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、免疫調節作用などの効果があることで知られているラクトリフェリンも入っています。

しかし、市販の牛乳ではそうした「よいもの」は、加工される過程ですべて失われてしまっているのです。

市販の牛乳が作られる過程は、だいたい次のようなものです。まず牛のオッパイに吸引機を取りつけて搾乳し、それをいったんタンクにためます。そうやって各農家で集めた生乳をさらに大きなタンクに移し、かき回してホモゲナイズします。ホモゲナイズというのは「均等化」という意味です。では何を均等化するのかというと、生乳に含まれる脂肪の粒です。

生乳には約四%近い脂肪が含まれていますが、その大部分は「脂肪球」と呼ばれる小さな「粒」として存在しています。脂肪球は大きいものほど浮上しやすいため、生乳をそのままにしておくと脂肪分だけがクリームの層となって浮上してしまいます。私が子供のころに一、ニ度飲んだ瓶詰めの牛乳は、厚紙でできたふたを取ると、ふたの裏側にべったりと白いクリーム状の脂がついていました。それはホモゲナイズされていなかったため、運搬の過程で脂肪球が浮かび上がってしまったからです。

こうしたことを防ぐために、現在はホモゲナイザーという機械を用い、脂肪球を機械的に細かく砕いているのです。こうして作られたのが「ホモ牛乳」と呼ばれるものです。

ところが、ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。過酸化脂質というのは、文字どうり酸化しすぎた脂肪ということですから、別の言い方をすれば「ひどく錆びた脂」ということになります。

酸化した脂が体に悪いのは、油のところで、すでに述べたとうりです。

しかも牛乳の加工工程はまだ終わりません。ホモゲナイズされた牛乳は、さまざまな雑菌の繁殖を防ぐために加熱殺菌されることが義務づけられています。牛乳の殺菌方法は大きく分けて次の四つがあります。

?低温保持殺菌法ーーー62〜65度で30間加熱し殺菌する。一般的に「低温殺菌法」といわれる。

?高温保持殺菌法ーーー75度以上で15分間以上加熱し殺菌する。

?高温短時間法ーーー72度以上で15秒以上加熱殺菌する。世界的にもっとも一般的に用いられている殺菌方法。

?超高温短時間殺菌法ーーー120〜130度で2秒間(または150度で1秒間)加熱し殺菌する。

世界の主流は高温短時間法ですが、日本の主流は超高温短時間殺菌法です。何度もいいますが、エンザイムというのは熱に弱く、48度から破壊を起こし、115度で完全に壊れてしまいます。ですから、どんなに短時間であったとしても、130度もの高温にされた時点でエンザイムはほぼ完全に失われていまいます。

また、超高温にさらされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。そして、さらに問題なのが、タンパク質が熱性変質するということです。卵を長時間ゆでると黄身がポロポロになりますが、牛乳のタンパク質も同じような変化がおきているのです。熱に弱いラクトリフェリンも失われます。

こうして日本の市販牛乳は、健康を阻害する食物になってしまうのです。

牛乳は本来、子牛のための飲み物である

そもそも牛乳というのは、子牛が飲むためのものです。

したがって、そこに含まれる成分は、子牛の成長に適したものです。子牛の成長に必要なものが人間にも有効だとは限りません。

だいいち、自然界を見ればわかりますが、どのような動物でも「乳」を飲むのは、生まれて間もない「子供」だけです。

自然界で大人になっても「乳」を飲む動物など一つも存在しません。それが自然の摂理というものです。人間だけが、種の異なる動物の乳をわざわざ酸化させて飲んでいる。つまり、自然の摂理に反したことをしているわけです。

日本では学校給食で子供たちに強制的に牛乳を飲ませます。栄養豊富な牛乳は育ち盛りの子供によいとされているからです。しかし、牛乳と人間の母乳を似たようなものだと思っている人がいたら、それは大きな誤解です。

たしかにそれぞれに含まれている栄養素を並べてみると、似ているような気がします。タンパク質、脂質、乳糖、鉄分、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、ビタミンなど、牛乳にも母乳にもこうした同じような栄養素が含まれているからです。

しかし、その「質」と「量」は全然違います。

牛乳に含まれるタンパク質の主成分はカゼインと呼ばれるものです。これが胃腸にとっては消化しにくいものであることは、すでに触れたとおりです。牛乳には、そのほかに免疫機能を高める抗酸化物質「ラクトリフェリン」も含まれていますが、ラクトリフェリンの含有量は、牛乳より母乳のほうがはるかに多いのです。牛乳に含まれるラクトリフェリンの量が0.15%なのに対し、牛乳に含まれるラクトリフェリンはわずか0.01%です。

このように、牛の子供が飲むための牛乳と人間の子供が飲むための母乳では、もともと成分がまったく違うのです。同じ「子供」であっても種が違えば、必要なものは違うということです。ましてやそれが「大人」であればどうでしょう。

たとえば、牛乳に含まれるラクトリフェリンは、胃酸に弱いので、たとえ加熱処理されていない生乳を飲んだとしても、大人が飲めば胃酸で分解されてしまいます。これは母乳のラクトリフェリンであっても同じです。生後間もない人間の子供が、ボニーからラクトリフェリンをきちんと吸収できるのは、胃が未発達で胃酸の分泌が少ないからです。つまり、同じ人の「乳」であっても、成長した人間が飲むようには作られていないということです。

新鮮な生乳であったとしても、牛乳は人間が食物とするのにはふさわしくないということです。その「あまりよくない食物」である生乳を、私たちはホモゲナイズしたり、高温殺菌したりして、「悪い食物」にしてしまっているのです。そして、学校給食というかたちで、最愛のわが子に飲ませているというわけです。

もう一つ問題なのは、日本人には、乳糖を分解する「ラクターゼ」というエンザイムを充分にもっている人が非常に少ないということです。乳糖を分解するエンザイムは、腸の粘膜にあります。このエンザイムは、赤ちゃんのときにはほとんどの人が充分な量をもっていますが、年齢を重ねるごとに減っていきます。

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしたり、下痢をしたりする人がよくいますが、これはエンザイムが不足して乳糖を分解できないために起きる症状です。このエンザイムをまったくもたないか、もっていても非常に少ない人は「乳糖不対症」と呼ばれます。完全な乳糖不対症の人はそれほど多くいるわけではありませんが、エンザイムが不足している人は、日本人の約85%におよぶといわれています。

乳糖は、哺乳類の「乳」の中にだけ存在する糖です。本来「乳」というのは、生まれたばかりの子供だけが飲むものです。ラクターゼが不足している人が多い日本人でも、新生児のときは健康な赤ちゃんはみな充分なラクターゼをもっています。しかも、母乳に含まれる乳糖の量は約7%、それに対し牛乳に含まれる乳糖の量は約4.5%です。

乳糖を多く含む母乳を飲むことができる人間が、成長してそのエンザイムを失うということは、やはり成長したら「乳」は飲むものではないというのが自然の摂理だからだと私は思います。

ですから、どうしても牛乳の味が好きだという人は、ホモゲナイズされていない低温殺菌の牛乳を、ときどき飲む程度にしてください。そして、嫌いだという人や子供に対してけっして無理に飲ませないことです。

牛乳を飲んでもよいことは何もないのですから。

以上抜粋。

牛乳に書かれている脂肪分3.5以上きまりというのは外国の穀物と抗生物質を消費させる為のもので、消費者のためのものではないらしい。

牛を放牧して草などを食べさせると脂肪分がさがり出荷できない。3.5以上の脂肪分にするために室内で飼育し、もろこしなどの穀物類を食べさせる。そのように飼育すると病気になりやすい為に抗生物質も使うということになる。

牛乳は酪農家のためでも消費者のためでもなく子牛のためでもなく外国の穀物やクスリを消費させるための飲み物だということになる。

牛乳は嗜好品

子牛の余りを少しいただくぐらいがいいのかもしれない。

参考資料

内海聡 真弓定夫が語る真実の健康法

http://youtu.be/SznQ1appKUU

白砂糖、牛乳、加工食品

http://youtu.be/0grDTBVUXWw

時間があればこちら

真弓定夫先生「白衣を着ない・クスリを出さない小児科医」インタビュー

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

「粗食」のきほん

ごはんと味噌汁だけ、あればいい

佐藤 初女、幕内 秀夫、冨田 ただすけ

http://bookman.co.jp/shop/cooking/9784893088093/

レッツ 母子手帳改正

市販の牛乳とはまったく違う味だった。

たぶん餌と殺菌方法とホモゲナイズのせいだったのかもしれない。

学校では牛乳を飲めば背が伸びると言われて飲めない友達の分まで飲んだ。

牛乳で背が伸びるとしたらカルシウムではなくはホルモン剤などのせいだと思う。

今はいろいろ知ったのでチャイやお菓子をを作る時に低温殺菌のものを使うくらい。

こどもには牛乳アレルギーということで保育園でも飲ませていない。

かわりに三年番茶をよく飲んでいる

牛乳と給食に関する記事をまとめてみました。

『病気にならない生き方』

米国アルバート・アインシュタイン医科大学外科教授

新谷弘実 著

より抜粋

市販の牛乳は「錆びた脂」ともいえる

油と並んで酸化の進んだ食物が、市販の牛乳です。

加工する前の生乳の中にはたしかにいろいろな「よい」成分が含まれています。炭水化物である乳糖を分解するエンザイムやリパーゼという脂肪を分解するエンザイム、プロテアーゼというタンパクを分解するエンザイムなどさまざまなエンザイムもたくさん含まれています。抗酸化作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、免疫調節作用などの効果があることで知られているラクトリフェリンも入っています。

しかし、市販の牛乳ではそうした「よいもの」は、加工される過程ですべて失われてしまっているのです。

市販の牛乳が作られる過程は、だいたい次のようなものです。まず牛のオッパイに吸引機を取りつけて搾乳し、それをいったんタンクにためます。そうやって各農家で集めた生乳をさらに大きなタンクに移し、かき回してホモゲナイズします。ホモゲナイズというのは「均等化」という意味です。では何を均等化するのかというと、生乳に含まれる脂肪の粒です。

生乳には約四%近い脂肪が含まれていますが、その大部分は「脂肪球」と呼ばれる小さな「粒」として存在しています。脂肪球は大きいものほど浮上しやすいため、生乳をそのままにしておくと脂肪分だけがクリームの層となって浮上してしまいます。私が子供のころに一、ニ度飲んだ瓶詰めの牛乳は、厚紙でできたふたを取ると、ふたの裏側にべったりと白いクリーム状の脂がついていました。それはホモゲナイズされていなかったため、運搬の過程で脂肪球が浮かび上がってしまったからです。

こうしたことを防ぐために、現在はホモゲナイザーという機械を用い、脂肪球を機械的に細かく砕いているのです。こうして作られたのが「ホモ牛乳」と呼ばれるものです。

ところが、ホモゲナイズすることにより、生乳に含まれていた乳脂肪は酸素と結びつき、「過酸化脂質」に変化してしまいます。過酸化脂質というのは、文字どうり酸化しすぎた脂肪ということですから、別の言い方をすれば「ひどく錆びた脂」ということになります。

酸化した脂が体に悪いのは、油のところで、すでに述べたとうりです。

しかも牛乳の加工工程はまだ終わりません。ホモゲナイズされた牛乳は、さまざまな雑菌の繁殖を防ぐために加熱殺菌されることが義務づけられています。牛乳の殺菌方法は大きく分けて次の四つがあります。

?低温保持殺菌法ーーー62〜65度で30間加熱し殺菌する。一般的に「低温殺菌法」といわれる。

?高温保持殺菌法ーーー75度以上で15分間以上加熱し殺菌する。

?高温短時間法ーーー72度以上で15秒以上加熱殺菌する。世界的にもっとも一般的に用いられている殺菌方法。

?超高温短時間殺菌法ーーー120〜130度で2秒間(または150度で1秒間)加熱し殺菌する。

世界の主流は高温短時間法ですが、日本の主流は超高温短時間殺菌法です。何度もいいますが、エンザイムというのは熱に弱く、48度から破壊を起こし、115度で完全に壊れてしまいます。ですから、どんなに短時間であったとしても、130度もの高温にされた時点でエンザイムはほぼ完全に失われていまいます。

また、超高温にさらされることによって、過酸化脂質の量はさらに増加します。そして、さらに問題なのが、タンパク質が熱性変質するということです。卵を長時間ゆでると黄身がポロポロになりますが、牛乳のタンパク質も同じような変化がおきているのです。熱に弱いラクトリフェリンも失われます。

こうして日本の市販牛乳は、健康を阻害する食物になってしまうのです。

牛乳は本来、子牛のための飲み物である

そもそも牛乳というのは、子牛が飲むためのものです。

したがって、そこに含まれる成分は、子牛の成長に適したものです。子牛の成長に必要なものが人間にも有効だとは限りません。

だいいち、自然界を見ればわかりますが、どのような動物でも「乳」を飲むのは、生まれて間もない「子供」だけです。

自然界で大人になっても「乳」を飲む動物など一つも存在しません。それが自然の摂理というものです。人間だけが、種の異なる動物の乳をわざわざ酸化させて飲んでいる。つまり、自然の摂理に反したことをしているわけです。

日本では学校給食で子供たちに強制的に牛乳を飲ませます。栄養豊富な牛乳は育ち盛りの子供によいとされているからです。しかし、牛乳と人間の母乳を似たようなものだと思っている人がいたら、それは大きな誤解です。

たしかにそれぞれに含まれている栄養素を並べてみると、似ているような気がします。タンパク質、脂質、乳糖、鉄分、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、ビタミンなど、牛乳にも母乳にもこうした同じような栄養素が含まれているからです。

しかし、その「質」と「量」は全然違います。

牛乳に含まれるタンパク質の主成分はカゼインと呼ばれるものです。これが胃腸にとっては消化しにくいものであることは、すでに触れたとおりです。牛乳には、そのほかに免疫機能を高める抗酸化物質「ラクトリフェリン」も含まれていますが、ラクトリフェリンの含有量は、牛乳より母乳のほうがはるかに多いのです。牛乳に含まれるラクトリフェリンの量が0.15%なのに対し、牛乳に含まれるラクトリフェリンはわずか0.01%です。

このように、牛の子供が飲むための牛乳と人間の子供が飲むための母乳では、もともと成分がまったく違うのです。同じ「子供」であっても種が違えば、必要なものは違うということです。ましてやそれが「大人」であればどうでしょう。

たとえば、牛乳に含まれるラクトリフェリンは、胃酸に弱いので、たとえ加熱処理されていない生乳を飲んだとしても、大人が飲めば胃酸で分解されてしまいます。これは母乳のラクトリフェリンであっても同じです。生後間もない人間の子供が、ボニーからラクトリフェリンをきちんと吸収できるのは、胃が未発達で胃酸の分泌が少ないからです。つまり、同じ人の「乳」であっても、成長した人間が飲むようには作られていないということです。

新鮮な生乳であったとしても、牛乳は人間が食物とするのにはふさわしくないということです。その「あまりよくない食物」である生乳を、私たちはホモゲナイズしたり、高温殺菌したりして、「悪い食物」にしてしまっているのです。そして、学校給食というかたちで、最愛のわが子に飲ませているというわけです。

もう一つ問題なのは、日本人には、乳糖を分解する「ラクターゼ」というエンザイムを充分にもっている人が非常に少ないということです。乳糖を分解するエンザイムは、腸の粘膜にあります。このエンザイムは、赤ちゃんのときにはほとんどの人が充分な量をもっていますが、年齢を重ねるごとに減っていきます。

牛乳を飲むとおなかがゴロゴロしたり、下痢をしたりする人がよくいますが、これはエンザイムが不足して乳糖を分解できないために起きる症状です。このエンザイムをまったくもたないか、もっていても非常に少ない人は「乳糖不対症」と呼ばれます。完全な乳糖不対症の人はそれほど多くいるわけではありませんが、エンザイムが不足している人は、日本人の約85%におよぶといわれています。

乳糖は、哺乳類の「乳」の中にだけ存在する糖です。本来「乳」というのは、生まれたばかりの子供だけが飲むものです。ラクターゼが不足している人が多い日本人でも、新生児のときは健康な赤ちゃんはみな充分なラクターゼをもっています。しかも、母乳に含まれる乳糖の量は約7%、それに対し牛乳に含まれる乳糖の量は約4.5%です。

乳糖を多く含む母乳を飲むことができる人間が、成長してそのエンザイムを失うということは、やはり成長したら「乳」は飲むものではないというのが自然の摂理だからだと私は思います。

ですから、どうしても牛乳の味が好きだという人は、ホモゲナイズされていない低温殺菌の牛乳を、ときどき飲む程度にしてください。そして、嫌いだという人や子供に対してけっして無理に飲ませないことです。

牛乳を飲んでもよいことは何もないのですから。

以上抜粋。

牛乳に書かれている脂肪分3.5以上きまりというのは外国の穀物と抗生物質を消費させる為のもので、消費者のためのものではないらしい。

牛を放牧して草などを食べさせると脂肪分がさがり出荷できない。3.5以上の脂肪分にするために室内で飼育し、もろこしなどの穀物類を食べさせる。そのように飼育すると病気になりやすい為に抗生物質も使うということになる。

牛乳は酪農家のためでも消費者のためでもなく子牛のためでもなく外国の穀物やクスリを消費させるための飲み物だということになる。

牛乳は嗜好品

子牛の余りを少しいただくぐらいがいいのかもしれない。

参考資料

内海聡 真弓定夫が語る真実の健康法

http://youtu.be/SznQ1appKUU

白砂糖、牛乳、加工食品

http://youtu.be/0grDTBVUXWw

時間があればこちら

真弓定夫先生「白衣を着ない・クスリを出さない小児科医」インタビュー

http://youtu.be/NMcwUvUb6nQ

「粗食」のきほん

ごはんと味噌汁だけ、あればいい

佐藤 初女、幕内 秀夫、冨田 ただすけ

http://bookman.co.jp/shop/cooking/9784893088093/

レッツ 母子手帳改正

2013年08月16日

昔の日本人と今の日本人

子どもが一歳を過ぎてだいぶ歩き回るようになってきた。

今の生活のの中で最優先順位は子供の教育なのだけれども、改めて子どもたちに教えるべきことを考えた時に自分が何も知らない事に気がつく。

経済優先の競争社会の中で育ったうちらの世代は生活のすべを全部お金を稼いで物を買うということでしか生活できないようになってしまった。

その欲望を限りなく煽られ経済競争の泥沼にはまり込んでしまったのである。

ただ、唯一の救いは「自分たちは何も知らない」ということを知ることができた世代であることである。

そのような視点で物事を見てみるとやはり江戸時代の文化に現代人がはまり込んでいる泥沼からの脱出方法があるのではないかということに気がつく。

次の世代には自分たちのような生き方は勧めたくないし、そんな生活はもう地球のエコシステム限界に達してできなくなる。

今になってあわてて山仕事や、自然農、などを経済競争の隙間に学んでいるところである。

それを次の世代の教育の基本にして昔の日本人に負けないかっこいい日本人になってもらいたいと思う。

カッコいい江戸時代の日本人

http://quasimoto.exblog.jp/18119707/

江戸の市民生活の素晴らしさのエピソードとして完全リサイクル有機農法を紹介します。

現代の都会生活でもアパートやマンションの集合住宅が多いように、江戸でも「長屋」がありました。大家が50両払って代官から営業権を購入します。

家賃はいりません。さらに「老人」や「病人」が入居人として歓迎されたと言います。住人の仕事は「用をたす」ことだったからです。

ちなみに、当時、上下水道が完備していたのも、世界で江戸だけです。その下水道に、「トイレ」の排泄物を流すことは厳禁です。それだけ、衛生管理観念も進んでいました。下水道にトイレの排泄物を流すようになったのは、「文明開化」した明治維新以降なのです。欧米化が日本文明を劣化させた一つの例証です。

長屋で溜められた「うんち」は、郊外の農家が買い取りに来ます。その売り上げが、現代価格で年1000万円ほどになったようです。つまり、それだけ現金を出せた農民も豊かだったのです。

農家では、それを肥だめで微生物利用による完全有機肥料として活用しました。世界で初の完全有機リサイクル農法だったわけです。老人や病人は、消化力が落ちているので、排泄物の中に「有効成分」が多く、貴重な存在として大事にされたわけです。正月などには、わが子のように住人に大家さんがお餅などを配ったのです。

このような市民のパラダイス国家を運営していたのが、侍たちです。彼らは、武道に励みながら、市民のために誠実にこの国を切り盛りしていました。なにせ300諸藩も、市民も一切江戸幕府に税金を納める必要はありませんでした。

完璧な地方自治で、経済的にも独立し、幕府も各藩も、自己責任でキチンと運営しなければならなかったのです。組織・制度上からも為政者たちが、エゴの「利権」に走ることなど出来なかったのです。

しかも彼らは、生まれたときから15才で元服するまで、「武士としてのこころ、躾、言葉、文、理」を、市民以上に藩校などで、専門の講師たちに徹底して訓育されました。優秀なものは、身分にかかわらず、他の藩校や幕府の昌平校などに藩費で留学もできました。この中には、商人や農民の優秀な子どもも選抜されていました。武士になれたのです。このように生まれたときから高度の人間教育を受け、いざというときは命さえ惜しまない世界最高の利他を体現する為政者、それが江戸時代の侍=武士だったのです。

先ずはハラを意識した生活が必要だと思う。

頭からハラへ意識を向ける。頭からハラに意識をかえると自我が弱まり自然との一体感が強まり思考も行動もより自然に近づいてくる感じがします。

中でも丹田を自然に鍛えられる遊びは5S(サーフ、スノー、スキー、スケート、スラックライン)

やっている人たちは自然派が多いです。

頭より丹田を意識しているからではないかと思います。

『ハラを失くした日本人』より抜粋

「ハラが立つ」から「頭にくる」へ

T 身体意識言語の盛衰については、おもしろい話があります。覚えておいでかどうかわかりませんが、昭和30年代も末の頃だと思いますが、「肝」や「腸」が使われなくなり、いよいよ衰退の波が「肚」にまでおよびつつあったちょうどその頃、勢力を拡大した言葉がありました。その時代までは「怒る」ということを身体意識言語を使って「肚(腹)立つ」という言い方が普通だったのですが、ちょうどその頃、別の身体意識を使う言葉がこれに取って替わり始めたのです。

ー・・・それはもしかすると「頭にくる」ではありませんか?

T 正解です。「怒る」という情動をそれまでの日本人は身体の中の"腹部"の身体意識"肚"をもって成立させ認識していたわけです。

「肚(腹)」を使って心持ちや情動を表す言い方は大変古く、例えば平安時代の大鏡にすでに「おぼしき事いはぬはげにぞ腹ふくるる心地ぞしける」とあります。少し時代は下がりますが、平家物語にも「腹がゐる」という言い方が見られ、平安時代には日本人は「肚(腹)」を使って情動を成立させ認識し、あるいは制御していたことが分かるのです。

ー「腹にくる」というのは「怒る」という意味なのでしょうが、「腹がゐる」というのはどういう意味なのですか?

T「怒りがおさまる」とか「気がすむ」といった意味で使われているようです。

ーそれだけの伝統、ザッと見積っても一千年間日本人を支えてきた言葉が、昭和30年以後の僅かな期間に失われていってしまったわけですね…。

T 今の若い人たちに「肚」を使った言い回しを聞かせると、一致して「おじいちゃん、おばあちゃんが使っていた言葉」という返事が返ってきます。もちろん彼らの両親の世代、つまり戦中生まれの人々も、こうした言葉を幼年から青年期までは多用していたのでしょうが、彼らの子供たちつまり今の若者たちが少年期をむかえる頃にはほとんど使わなくなっていた、ということなのでしょう。

ー最近のメンタルトレーニングの中に"腹部"を意識させて呼吸をコントロールしたり"腹部"に手を置いて意識をコントロールしたりするメソッドがありますが、日本人はすでに一千年も前から、当然至極の生活のまっただ中でこうしたメンタルコントロールを行なっていた、あるいは少なくともそういう方向性を持っていた、ということが言えるわけですね…。

T 「頭にくる/来ない」と言葉で情動を捉えると、たとえ「頭に来ない」場合でも身体意識は"頭部"に強く定位されます。これを運動科学では言葉による意識のサモン(支持する、とくに強く指し示す)と呼んでいますが、言葉にはこのように身体意識の志向性や定位、強化を自動的にコントロールしてしまう力、つまりサモン効果があるわけです。

ですから「頭」という語を使って情動表現をしていると、人は興奮/冷製にかかわらずあらゆる場合に、自分の身体の中心感覚を"頭部"に置いた状態、つまり"頭デッカチ"の極めて問題のある状態に身を置いて生き続けることになるわけです。

ー…ということは、「肚」か「頭」のどちらかを使うだけで、メンタルコントロールにも違いが生じてしまう、ということなのですね。するとやはり日本人はすでに平安時代の段階から現在最先端のメンタルコントロール法を、日常茶飯の中で、全民族的一般性において行なっていた…ということになるわけですね。

T そうした日本民族一千年(以上)の価値ある伝統が、よりにもよって東京オリンピックを境に失われていこうとは…何という皮肉なできごとではないでしょうか。

ー 考えてみますと今の話は「怒り」の情動を表す「腹(腹)」一つに留まらない話しなわけですね…。「肚を括る」とか「肚ができている」などの「肚」や、さらに「身」「筋」「肝」「腰」等々のすべてについても、大なり小なり同じように見られる話なわけですよね…これは大変な問題ではないですか⁉

T そうでしょう…まさに言われる通り、これは日本文化史上とてつもない問題であると、私は思っているのです。

武術・武道も、能・歌舞伎・文楽・邦楽・茶・華も、そして礼法も、一切の武芸ー技芸が、「気が通い」「見にしみる」身体意識を「身をもって知る」認識力を根底とし、「肚を括り」「気の入った」生き様の中から鍛え抜かれた「足腰」に支えられたところの「心気息一致」の「筋金入りの技」によってのみ、創造され、伝承され、発展せられてきたことは紛れもない事実なのです。

いや実はその関係する領域は、こんなものには留まりません。建築も工芸も料理も、そして日本しきの超集約的農業も、林業も、さらには伝統的な健康法ー治療体系もが、「身」と「気」と「筋」と「肝」と「腸」と「肚」と「腰」によって格別に高められ深められた身体意識なしには、この世に存在することはなかったのですから。

コーナー『ディレクト・システム』

ディレクト・システム理論は人類が身体運動を含むあらゆる活動において能力を最高度に発揮するため、長い歴史の過程で無意識のうちに生み出してきた方法を、筆者か科学的・一般的に解明した理論である。

ここでは身体運動に焦点を絞って簡単な解説を行う。まず具体例をあげて説明しよう。

野球やテニスの指導者がしばしば「手ではなくて腰でボールを打て!」という言い方をする。この場合その「腰」は単に解剖学的な腰を意味するものでははない。物理的に考えてもボールを打つのは、腰でも手でもなく、バットやラケットである。しかし、「腰でボールを打つ」という言い回しを常時使用していると、上手く打てた時には、まさに運動する身体(=主観的身体)の中を、"下半身"から発生した「腰」という名のエネルギーの塊が体幹を通って胸から肩、肩から腕を通ってバットの芯へと移動していくのが感じられるようになるのである。この時の「腰」のように、目標とするパフォーマンスをいつでも実現できるようにするために、運動主体の認識に直接働きかける作用を持つものをてディレクターと呼び、ディレクターによって構成される「認識力ー制御体系」をディレクト・システムと呼んでいる。

剣道で使われる「正中線」、スキーやバレエの「センター」、ゴルフの「軸」、自転車やオートバイ競技の「ライン」、そして合気道や気功法の「気」等もディレクターの典型的な具体例である。

人間がある水準以上のレベルで行うためには、優れたディレクターによって構成される高度なディレクト・システムを見出だし、目的とする運動をすべてそのディレクト・システムによって押さえきれるよう日頃からトレーニングすることが必要である。人間の身体は無限に多様な変形が可能であり、それによって下界と多様な関係を結び、多様な運動を行うことが可能になっているわけであるが、一つの運動に高度に習熟するためにはそれがかえって障害となる。ディレクターおよびディレクト・システムは、多様な変動性を持った人間の運動に一つの明確な構造を作り、それによって同じ人間が精密機械にも勝る超常的運動を行うことも可能にするものである。

しかし、ディレクト・システムの威力はそれに留まらない。ディレクト・システム・トレーニングを行うと身体意識が活性化されるため、単にその運動に習熟するだけでなく、知覚・意識操作能力や独創性までもが開発される。こうした能力はあらゆる人間関係の成否を担うものであり、その影響は測りしれないものがある。

古来一毫の乱れも許さぬ剣捌きを体得して剣術家や、一寸の狂いもないスピンを演じたバレリーナが日常何気なく行う動作や仕種の中に言い知れぬ迫力や気品を感じさせたというのは、彼らが知らず知らずのうちに無上の「正中線」や「センター」

を己が身体の中に築き上げていたからである。

筆者か行った指導でも、「ディレクト・システムを用いてのピアノトレーニングに取り組んだら、スキーや料理が上達してしまった」「武道の技を磨くためには呼吸法でハラづくりをしていたらビジネスも上手くいくようになってしまった」「卓球でセンタートレーニングをやったら身体が美しくなり表情も輝いてきたと皆から言われた」…等々、その影響力を示す例は枚挙には暇がない。

「ディレクト・システムは人間の本質力を高めるものである」ことを示す証である。

(参考文献『鍛錬の方法ー世界最強をめざす人だけが読む本』等)

2013年06月19日

究極のおもてなし

みなさんはおもてなしという言葉にどんな印象をもちますか?

「おもてなし」という言葉を聞くとなんだか商売トークのように思ってしまいます。

けっきょくは売りたいんでしょって。

おもてなしという言葉を使った時点でおもてなしではなくなってしまうような気がします。

では、ほんとうのおもてなしとはどういうものか?

そんなことをよく考えていました。

たどり着いた答えは。

おもてなしとは母性なり。

全部無料で提供してくれていた。

お母さんはお金もお礼も求めないので、それがおもてなしとはなかなか気がつかなかった。

カフェという茶道を遊びながら楽しみながらやってきて見つけた母性というおもてなし

とくにお母さんには生んでもらってからもてなされっぱなしだった。

妊娠から始まり、出産、おっぱい、うんち、おしっこ、洗濯、掃除、着せ替え、ごはん。

それを無料で毎日、24時間いつでも対応してくれた。

赤ちゃんの時の記憶がないのでなかなか気がつかないが、人はみんなそうやってお母さん守られて生かしてもらった。

そのお母さんのおもてなしのなかでも究極のおもてなしは出産。

長男の出産に立ち合った時に思った。

自分もこうやって生んでもらったんだ。

これは究極のおもてなしだなって。

でもお母さんにはおもてなしをしているという意識はない。

だからおもてなしだと思う。

誕生日はおもてなし

http://chel.naganoblog.jp/c50837.html

2013年06月10日

スラックラインで丹田教育

白馬岩岳スキー場の山頂に設置されていたスラックライン。

丹田を鍛えるにはこれがいい。たぶん一番いいと思う

スラックラインとは

http://slackline.jp/2010/04/08191200/

仕事が終わったあとスノーボード上達のためにスラックラインに乗って練習した。

はじめてやったときは笑えるくらいにできなかった。

どんなに筋力や体力があっても上手く乗れるとはかぎらない。

重要なのは身体の中心、体幹、重心…丹田!

そこを地球の中心をしっかりと結ぶイメージ。

丹田、丹田、丹田……。

まぁ、とにかく乗るのは難しいけれども簡単に遊べてなにより楽しい。

もっと小さな頃からこれで遊んでいたら、いろんなことに応用ができていたと思うし、スノーボードにかぎらずなんでももっと上達していたかもしれない。

そんなことで自分の為というよりは子供ができたらこれで遊ばせようとと思ってスラックラインを購入した。

自分たちは頭の教育が全盛期だったけど次世代の子どもと一緒に丹田を鍛えて強い腹をつくろうと思う。

日本人は丹田を意識しなくなってから自然から遠ざかってしまった。

地球の中心と身体の中心の丹田をしっかりと結べば自然とひとつになれる。

もっとわかりやすく説明してあります↓

スラックラインと子供達

http://slackline.jp/2012/03/22231717/

2013年06月01日

自然の中で楽しむ

よちよち歩きはじめた息子

4月にめでたく一歳の誕生日を迎え、自分も親になって一年がたちました。

そして日々考えていることは、子供に何を伝えていくか?

そのために自分たちはどのように生きていくか?

難しい時代に生きていますが、親も子どもも一緒に自然を楽しみ、そこから何かを学ぶということが大切だなぁと思う今日この頃です。

In Deepより抜粋しました

http://oka-jp.seesaa.net/s/article/364666047.html

マヤ族の子供たちは12歳から13歳になるとおとなの仲間入りをしました。

その前にいろいろなこと、基本的な生活に必要なこと、たとえば家を作る、作物、特に主食のトウモロコシの栽培方法、獲物の取り方、鹿、イノシシ、アルマジロやイグアナが蛋白源となりました。ですからこれらの動物の捕獲方法などを親や目上の人たちに何回もおしえてもらいました。

それから、感謝すること、特に太陽や風や雨などに毎日感謝をすることなど生活の中で大切にしなければいけないことなどを習います。

マヤ族がどうのこうのではなく、本来は人間が生きていくにはこのくらいの教育で十分だったはずです。そして、マヤ文明は少なくとも、明治以降の近代日本の文明よりは長く続いた文明です。

教育のことだけであまり長くなるとアレですが、この教育の問題というものが「まず」あります。

「まず」と書いたのは、たとえば、私はもう大人のわけですが、大人としての私たちは今後どう生きていくかということがあります。

2013年05月25日

固定種を栽培するメリット

これは実家で栽培しているトマト。

苗の輸送中に撮影。

トマトは9種類販売しているがすべてF1(たぶん)でその中のどれかだ。

デルモンテのワクチン接種トマト(麗夏)http://www.delmonte.co.jp/garden/grow/v_vaccine/vaccine.html

強力米寿2号、接木桃太郎ヨーク、桃太郎T93、レッドオーレ、フルティカ、アイコ、ミニトマト千果、イエローミミ。

固定種を販売している苗屋があったら嬉しいけど近くにはないのです

誰か固定種の苗作ってくれませんか?

「命の種を未来に」より

固定種を栽培するメリット

固定種の野菜は、各地の先人たちが苦労して育て上げていった文化遺産とも言うべきものであり、その味わいは格別です。食の安心・安全が叫ばれ、平成17年(2005)年に食育基本法が制定されたこともあり、現在は各地の伝統野菜が見直される機運が高まっています。そんな今だからこそ、ぜひ多くの人たちに、野菜本来の味を持っている個性的な固定種の野菜を味わい楽しんでもらいたいと思います。

そして固定種の楽しみは、その味わいだけではありません。家庭菜園に向いているということも、固定種の大きなメリットなのです。

プロの農家にとってみれば、均一に生育して出荷時期に一斉に収穫できるF1種のほうが向いています。しかし逆にいえば、生育が均一でない固定種は「少しずつ長い期間にわたって収穫することができる」ということです。そのほうが、家庭菜園をしている方にとっては楽しみが増えるのではないでしょうか。一度に獲れすぎて、食べきれずに収穫物をダメにしていまうということもありません。

また、遺伝子レベルでほぼ均一であるF1種は、耐性のない病害虫が発生すると一気に広がり、全滅してしまうことがあります。だからF1種の生産地ではどうしても農薬が欠かせないのです。ところが遺伝的な多様性を持っている固定種なら、たとえ病害虫が発生したとしても全滅はせずいずれかの株が免疫を獲得して生き残り、子孫に受け継いでいく可能性が高いのです。このことも、なるべく農薬を使いたくない家庭菜園にとっては好都合なのではないでしょうか。

そしてもう一つ、なんといっても自家採取が可能だということです。それは、F1種のように毎年種を買う必要がない、ということだけではありません。自分で栽培したものの中からうまくできたものの種を採り、何年か栽培を続けていくと、その栽培地の気候風土や土壌環境になじみ、よりおいしくたくましい野菜になっていくのです。いわば、地域や自分オリジナルの野菜づくりができるわけです。

固定種は今、絶滅の危機に瀕しています。残念ながら、一般のプロの農家は「固定種の種をつくりたくてもつくれない」というのが現状です。固定種の伝統を次世代に受け継いでいってくれるのは、もしかしたら家庭菜園愛好家の方々や有機農家の方々かもしれません。

以上抜粋

だったらおまえが作れって感じですね

タグ :固定種